量子力学は20世紀初頭に誕生して以来、物理学の基礎理論として科学の広範な分野の発展に貢献してきた。特に、量子重ね合わせ、量子もつれ(※1)などの特有な現象は、現代の科学技術の発展に不可欠な要素となっている。

しかし、20世紀の終わりから急速に発展してきた量子情報科学の観点では、人類は量子力学をまだ完全に使いこなせていない。そこで、量子力学の基本原理を計算・通信・計測といった技術分野にも適用して、従来の技術にない高度な性能を引き出すための研究開発が世界中で進められている。

2021年に、理化学研究所(以下、理研)量子コンピュータ研究センター富士通株式会社と共同で量子コンピュータ研究センター内に「理研RQC-富士通連携センター」を設立している。両者が保有するコンピューティング技術や量子技術の応用に関する知見を統合し、2023年度中に産業への適用に向けた超伝導量子コンピュータを公開するための研究開発にも取り組んでいる。

このほど、理研量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長、産業技術総合研究所3D集積システムグループの菊地克弥研究グループ長、情報通信研究機構超伝導ICT研究室の寺井弘高室長、大阪大学量子情報・量子生命研究センターの北川勝浩センター長(大学院基礎工学研究科教授)、藤井啓祐副センター長(大学院基礎工学研究科教授、理研量子計算理論研究チームチームリーダー)、富士通株式会社量子研究所の佐藤信太郎所長、日本電信電話株式会社コンピュータ&データサイエンス研究所の徳永裕己特別研究員らの共同研究グループは、量子コンピュータ(※2)の研究開発について検討を進め、理研より量子コンピュータをクラウド公開し、外部からの利用を開始した。

同サービスは、超伝導方式(※3)による国産量子コンピュータ初号機を用いて、インターネットを介して外部から利用することができる。量子計算などの研究開発の推進・発展を目的とした非商用利用であれば、いずれの研究・技術者でも利用申請が可能だ。ただし当面は、ユーザは理研との共同研究契約を通じて利用手続きを行うとのこと。

ウェブインターフェース上で、登録ユーザの認証やジョブ送受信を行う。

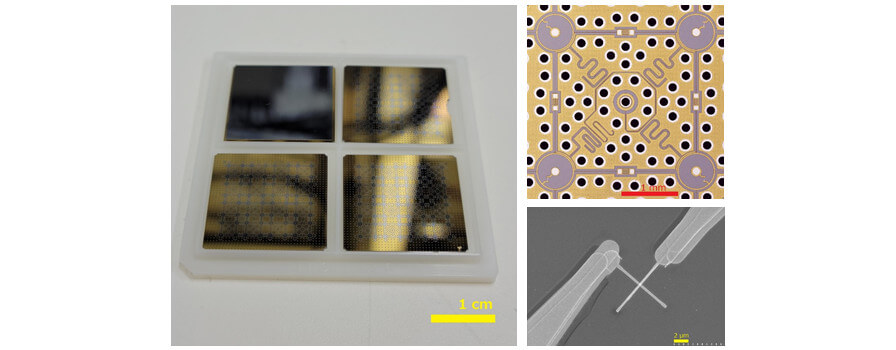

2次元集積回路の上では、正方形に並べられた4個の量子ビットが、それぞれ隣り合う量子ビットをつなぐ「量子ビット間結合」で接続されている。また、正方形の中に「読み出し共振器」、「多重読み出し用フィルタ回路」などが配置されている。この4量子ビットからなる基本ユニットを2次元に並べることにより、量子ビット集積回路を作ることができる。今回の64量子ビット集積回路は、16個の機能単位から構成され、2cm角のシリコンチップ上に形成されている。

(左) 量子計算を行う64量子ビット2次元集積回路チップ。4量子ビットからなる基本ユニットを16個並べた設計で、超伝導体である窒化チタン膜により金色に輝く。

(右上)4つの量子ビットからなる基本ユニットの模式図。正方形四隅に量子ビットが並び、中央に読み出し回路を配置している。

(右下)量子ビットを構成するジョセフソン接合部分の電子顕微鏡写真。

これらの特徴的な2次元集積回路と垂直配線パッケージは、容易に量子ビット数を増やすことを可能にする高い拡張性を備えたシステム構成となっている。これにより、今後の大規模化に際しても基本設計を変えることなく対応することができる。

(左)垂直配線の概念図。量子ビットに対する制御・読み出し用配線が信号用コンタクトプローブを介してチップに対して垂直に接続される。この配線を通してマイクロ波信号の送受信が行われる。

(右)量子ビット集積回路チップが装着された配線パッケージ。

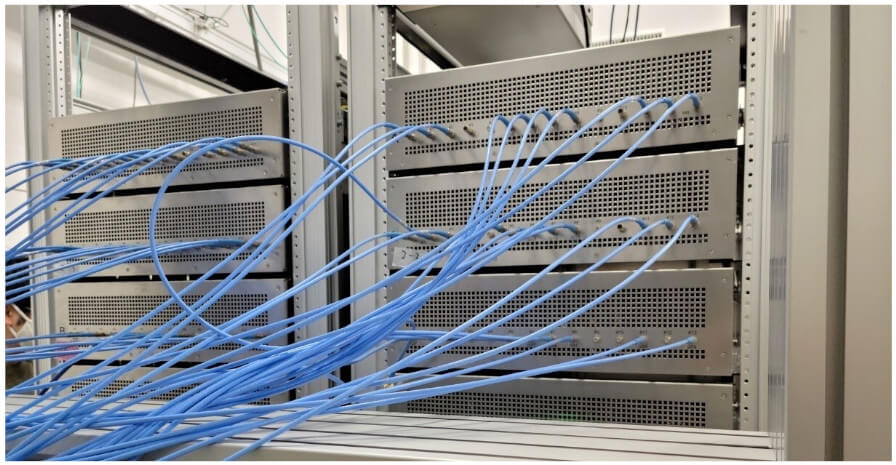

マイクロ波信号の発振器や受信機で構成された量子ビット制御装置。今回の64量子ビット量子コンピュータでは、制御と読み出しのために入力配線96本・出力配線16本を用いて量子計算を行う。

中央の円筒型磁気シールド内に64量子ビット集積回路チップを入れ、制御配線・読み出し配線を接続する。運用時にはチップ周辺を約10mK(約-273℃)まで冷却する必要があるため、全体を真空断熱容器の内部に収め、希釈冷凍機で冷却する。

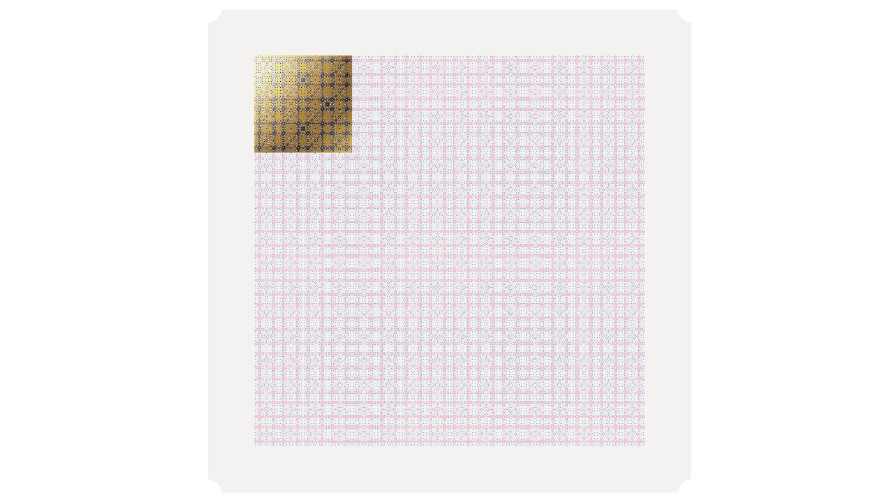

4量子ビットで構成される基本ユニットを平面上に周期的に並べることで、集積化された量子ビットの数を増やすことができる。上図は64量子ビットをさらに4✕4に並べ、1,024量子ビットにした将来予想図。

※1 量子重ね合わせ、量子もつれ:量子重ね合わせは、複数の状態が同時に存在するという私たちの日常スケール感覚とは相容れない状態にあることを指し、量子物理の世界に特有の効果として複素数の重みを持ちうる。量子もつれは、エンタングルメントとも呼ばれ、量子重ね合わせとの組み合わせで生じる量子物理特有の相関である。

※2 量子コンピュータ:量子物理の原理に従って計算を行うコンピュータ。従来のコンピュータ(古典コンピュータ)にはない量子重ね合わせや量子もつれを利用することで、分子中の電子状態などの量子的な振る舞いを効率的にシミュレーションすることや素因数分解など、さまざまな問題を高速で解けると期待されている。

※3 超伝導方式:超伝導材料を用いた電子回路上で、ジョセフソン接合というトンネル接合素子を用いて量子ビットを実現する量子コンピュータの方式。量子ビットの「0と1」を表すエネルギー差のスケールが小さいため、希釈冷凍機の中で極低温(約-273℃)まで冷却して、熱雑音を抑えることが必要となる。

※4 量子ビット:量子情報媒体の最小単位のこと。通常のデジタル回路では、ビットが「0もしくは1」のいずれか2状態をとるのに対し、量子ビットでは「0でありかつ1でもある」量子重ね合わせ状態をとることが可能である。任意の複素数の重みで0と1の情報を重ね合わせることができ、1量子ビットの状態は、模式的に球の中心から球面上の任意の点を指す矢印によって表すことができる。

※5 NISQ:ノイズによって生じる計算のエラーを訂正することのできない、小規模から中規模サイズの量子コンピュータの総称。変分量子アルゴリズムなどの応用を通じた、近い将来での実用化が期待されている。NISQはNoisy Intermediate-Scale Quantum computersの略。

※6 エラー訂正・誤り耐性量子計算:従来のコンピュータもエラーを起こすが、計算の途中でエラーを訂正する機能がある。量子コンピュータの場合にも、エラーを訂正しながら量子計算を進めることができる。複数の量子ビットの間に量子もつれ状態を生成することで1量子ビット分の情報を表現し、もつれた量子ビット間の乱れを検知することで、量子情報を壊すことなくエラー訂正を行う。量子コンピュータ全体にわたって量子ビットの制御や読み出しのエラー発生確率を小さくし、計算の過程で生じるエラーの影響を蓄積することなく、訂正しながら大規模に実行する量子計算を誤り耐性量子計算と呼ぶ。実用的な規模の計算を行うためには、エラーから守られた数百万から1億個の量子ビットを使う必要があると考えられている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。