2022年7月、IoTNEWSの会員向けサービスの1つである、「DX事業支援サービス」の会員向け勉強会が開催された。本稿では、その中から株式会社NTTデータ イントラマート 七島泰介氏のセッションを紹介する。

株式会社NTTデータ イントラマートは、株式会社NTTデータの社内ベンチャーとして2000年に設立した企業である。設立当初から企業向けパッケージソフト「intra-mart」の開発と販売を行ってきている。

講演では、ノーコード・ローコード開発を活用することで業務プロセスをデジタル化し、継続的な改善を行うためのポイントや事例について紹介いただいた。

企業が自社でDXを進めるべき理由

まず七島氏は、企業がDXについて考える必要について説明した。

現状、

- ビジネススピードが加速している

- パンデミックの発生

- 国の施策としてデジタルが考えられるようになった

のような様々な課題が存在しており、その中で企業活動を継続し伸長させていくということを企業は考える必要があるという。

こうした状況において、ITの面で課題解決を行おうとした場合、従来のITのビジネスモデルである、ソフトウェアベンダーに対して外注を出し、要求したものが半年後や1年後に出来上がってくるスピード感では変化に対応できないそうだ。

そのため、スピーディーに自社で変革を進めるんだという気概を持った事業会社が、社内に存在する課題について変革を行い、手段としてノーコード・ローコード開発を活用したDXに取り組み始めているそうだ。

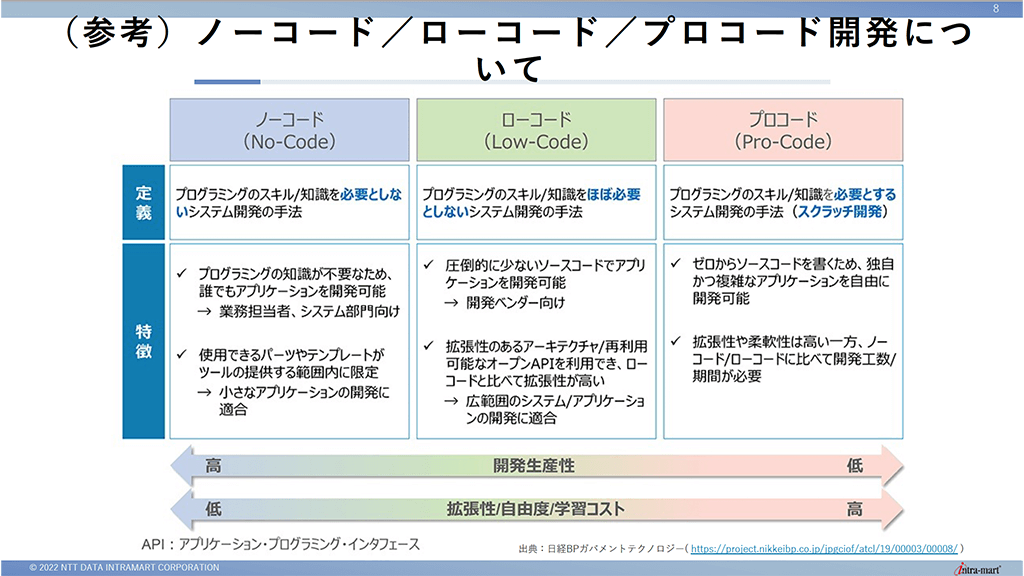

3つの開発手法

従来の開発手法は、プログラミングを利用したプロコードと呼ばれるものである。スクラッチ開発と呼ばれる、ゼロから仕様を定義して、画面やロジックを開発していくものだ。自由度がある一方で開発工数がかかってしまうという問題点がある。

ノーコードという開発手法は、プログラミング無しで、設定をベースとしたアプリケーションの開発を行う手法だ。生産性は高いが、ある一定の制約があったり用途が限定されたりするというところが特徴である。

その中間にあるのが、ローコードと呼ばれる手法だ。プログラミングの知識があったほうがツールを使いこなせるが、極力一般化していこうという動きがある。ロジックやデータベースを自動で生成してくれるものもある。

ノーコードやローコードといった開発手法を採用することで、開発の工程の中で、プログラミングのコストと時間がかからなくなるので、開発全体のスピードアップが図れるそうだ。

NTTデータ イントラマートでも、ローコード開発によるDXの取り組みを支援しているが、やれることとやり方のバランスを見ると、ITベンダーや情報システム部門のようなある程度の知識がある人のほうが取り組みやすいのではないかと七島氏は述べた。

ある調査では、2020年には8%程度だった国内企業におけるローコード・ノーコードプラットフォームの導入状況も、現在では、40%程度まで増えてきているという調査結果があるという。

NTTデータ イントラマートが提供するDigital Process Automation Platform「intra-mart」

初めは完全にプロコードのためのツールで、プログラミングをサポートするための開発基盤として提供をスタートしたそうだ。

そこから上場企業を中心とした内部統制を強化すべきというニーズに対応するために、ワークフロー機能を追加している。その後、各企業でSAP等の基幹システムの導入が進み、そのフロントエンドでintra-martが使われるようになったという。

更に、様々な機能やアプリケーションを使っていきたいというニーズに対し、intra-mart内でアプリを追加すると、ユーザーIDやパスワード、組織や権限等を同じように複数のシステムで共通で使えるような機能を追加した。メニュー1つで切り替えができるため、複数のアプリケーションの基盤として活用する顧客が増えてきているという。

昨今では、業務プロセスのデジタル化という注目もあり、ビジネスプロセスマネジメントを実行するための基盤であったり、ローコードでスピーディーに開発していくニーズに対してサポートしたりという形で進化してきている。ローコードの開発手法を使いながらスピーディーにデジタル化し、NTTデータ イントラマートが15年間培ってきた業務プロセスの改善という強みの部分をあわせ、同一基盤で実現していく共通プラットフォームの機能という要素を持った製品である。

七島氏は、NTTデータ イントラマートが機能だけを提供する道具屋から脱却したいと考えていると述べた。これはビジネストランスフォーメーションと考えているという。メーカーとして道具を提供するだけでなく、道具の使い方や効率的なサポートを顧客と一緒に考えていく方向に進んでいるとした。

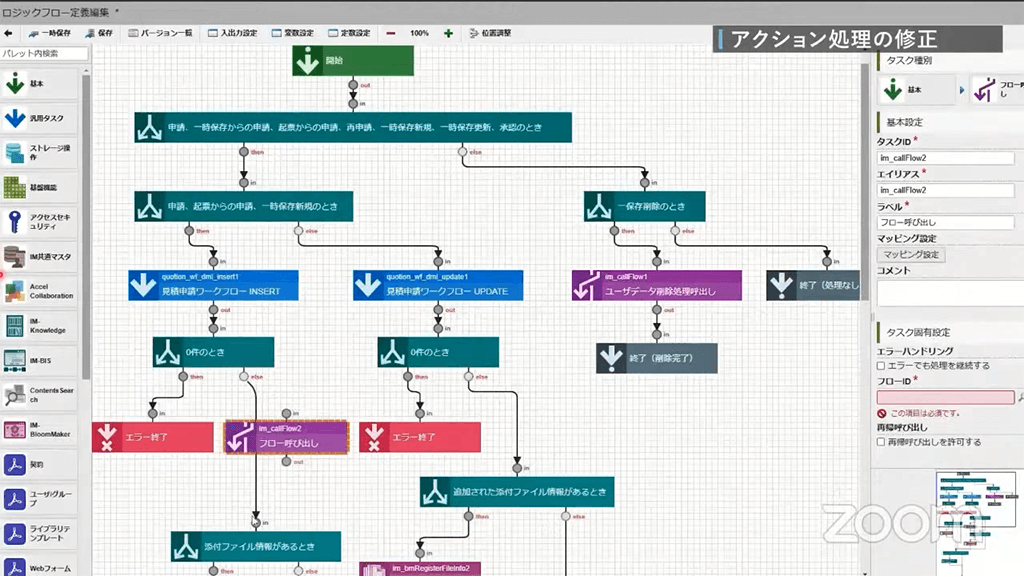

見積もり申請業務のデモンストレーション

intra-mart内には目的別に複数のノーコード・ローコード開発ツールが用意されており、用途に応じて使用することができる。デモンストレーションでは、紙の帳票をデジタル化するのに最適な「IM-FormaDesigner」やリッチなアプリケーション画面を作成できる「IM-BloomMaker」、業務ロジック開発を行う「IM-LogicDesigner」を使用して、営業部門での見積もり申請業務の承認ワークフローを作成した。

それぞれのツールを統合した「Accel Studio」にて業務アプリケーションを作成する雛形となる、様々なテンプレートが用意されており、そのまま利用することもできる。独自の設定を行う場合でも、テンプレートを活用しながら必要な事項を入力や選択していくことで設定が可能である。

NTTデータ イントラマートは元々、アプリケーション開発のためのフレームワークから始まっているので、拡張をする場合はプロコードを導入し、スクリプトの開発やJavaの開発のような本格的な開発を組み合わせることも可能だ。適応したい業務領域や作りたい画面に合わせて、開発方法を使い分けて組み合わせられることも特徴である。

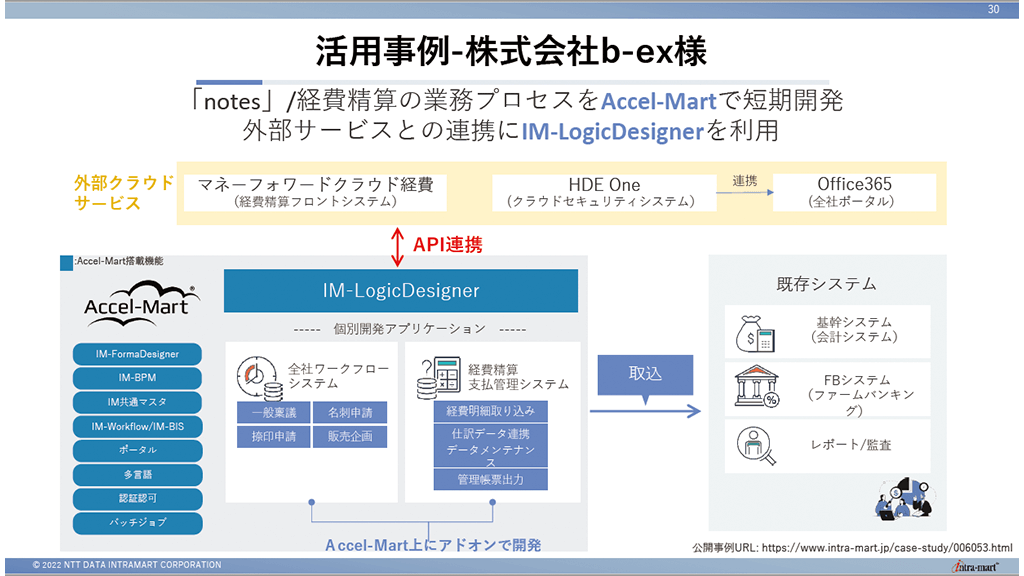

導入事例

講演では、株式会社b-exの導入事例を紹介した。この事例では、マネーフォワードクラウド経費やHDE Oneといった外部クラウドサービスとAPI連携し、業務ロジック開発ツールを使用することで、複数のシステムとの連携をローコードで実現している。

ローコードで開発することで、効率的に開発できるだけでなく、メンテナンスもしやすい環境になるというメリットがある。

DXのゴールは現状の延長にはない

七島氏によると、DXにはどこまで覚悟を決めてやろうとしているかが重要であるという。

企業によっては、DXによって実現したいことは色々あることが想定されるが、目的やゴールの設定が曖昧なまま実施してしまうと、自分たちが苦しむことになってしまうそうだ。

DXの中のトランスフォーメーションという言葉の意味には、チェンジとは異なり、もう戻らない劇的な変化という意味がある。今までがどうだったかを前提としたDXではなく、過去を捨てて戻らない覚悟を持ってDXに取り組む必要があるとした。

ビジネスプロセスのデジタル化が成功すると、様々なプロセスにデータが流れる様になるので、モニタリングが可能になる。それによってパフォーマンスの把握ができて、継続的な改善サイクルが実現できるようになるという。そのためにも小さく始めて大きく広げることが重要であり、まずは着手をするところから始めるべきであるとした。

NTTデータ イントラマートは、様々なシステムをつなぐ仕組みや業務改善の実績とノウハウを持っており、DXに取り組む企業のバックアップをこれからも実施していきたいと七島氏は述べた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

大学卒業後、メーカーに勤務。生産技術職として新規ラインの立ち上げや、工場内のカイゼン業務に携わる。2019年7月に入社し、製造業を中心としたIoTの可能性について探求中。