日本電気株式会社(以下、NEC)、エブリセンスジャパン株式会社(以下、ESJ)、株式会社日立製作所(以下、日立)、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所(以下、NII)、株式会社ザイナスは、分野を超えてデータの発見と利用ができる仕組みCADDE(Connector Architecture for decentralized Data Exchange:分散型データ交換のためのコネクタ・アーキテクチャ、読み:ジャッデ)の普及に向けた実証を実施した。

CADDEは、分野を超えてデータの発見と利用ができる仕組みとして、各分野のデータ基盤を横断して連携するための機能・サービス群で構成されている。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)が管理法人として運営を支援する内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期」で採択された「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」事業の一環で、日立、SBテクノロジー株式会社、国立大学法人東京大学、NEC、富士通株式会社、NII、株式会社NTTデータ、JIPテクノサイエンス株式会社が共同開発したものだ。

実証では、CADDEと産業・商業向けデータ基盤、スマートシティ向けデータ基盤などを相互接続したデータ利活用の検証を行い、分野を超えたデータ連携をするうえでの実装面での課題を抽出。それに対応する解決策を取りまとめた。

具体的には、CADDEの活用が想定される企業とともに、具体的な業態、業務、データの提供、データの利活用を想定した4つの実証を、2022年11月から2023年2月にかけてそれぞれ行われた。(4つの実証の詳細は記事下部)

さらに、実証から得られた知見に基づいて、分野間のデータ連携に役立てるための都市OS機能の一つとしてのCADDEの活用を、現在更新作業が進んでいる、スマートシティ構築の際に参考にできるアーキテクチャをまとめた資料「スマートシティ・リファレンスアーキテクチャ」に対して提案した。

また、2023年3月31日には、CADDEの利用ユースケースや具体的なサービス利用方法を理解するためのドキュメント「外部仕様書」が新たに作成され、公開されている。

この外部仕様書は、作成に当たって必要となる事項などの洗い出し・詳細化を行うとともに、実証結果から反映すべき事項も整理したうえで、サービス要件や機能概要、API仕様などを取りまとめたものだ。

外部仕様書は、実証で得られた成果を取り込み、CADDEの普及に係る企業・団体や、その依頼を受けてITシステムを整備するベンダ、契約管理等の各種CADDE支援サービスの提供者などに向けた情報が記載されている。

外部仕様書および最新版のCADDE4.0は、SIP分野間データ連携基盤のWebサイトに掲載されている、GitHubのWebサイト(プログラム共有サイト※)でダウンロードが可能だ。

※多くのOSSが公開されているホスティングサービスの一つであり、GitHub社が運営するWebサイトのこと。

CADDEを活用したフィールド実証

具体的な業態、業務、データの提供、データの利活用を想定した4つの実証について。

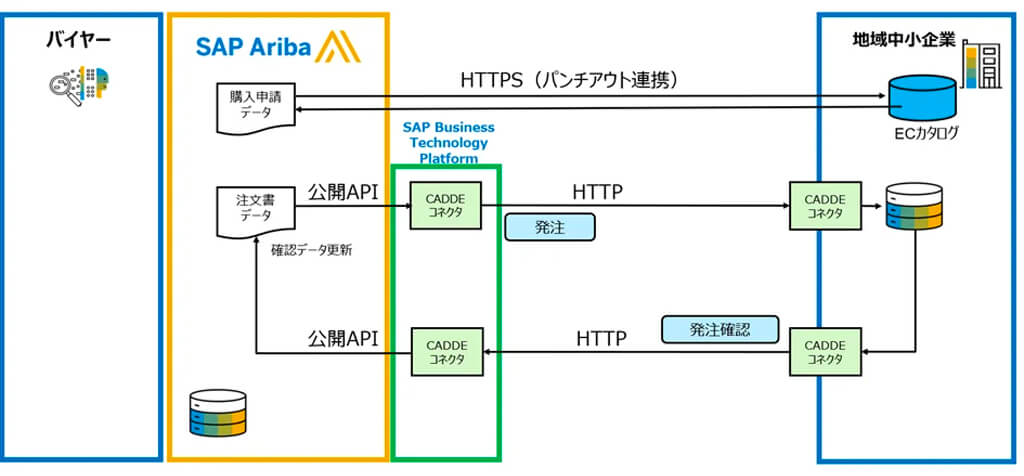

産業・商業で利用されるデータ基盤技術との相互接続性実証(担当:ザイナス)

クラウド型調達・購買システムであるSAP Ariba Networkを活用し、中小企業のグローバルな調達案件への参入可否を検証することで、CADDEの社会実装に向けた課題を抽出。実証に参加したSAP Ariba Networkのユーザ企業からは、CADDEのデータ連携機能に対する指摘はなく、商取引へのCADDEの活用が可能であることを示した。

これにより、国内の調達・購買システム事業者、ECサイト事業者などがCADDEを自社システムへ実装していくことが期待される。

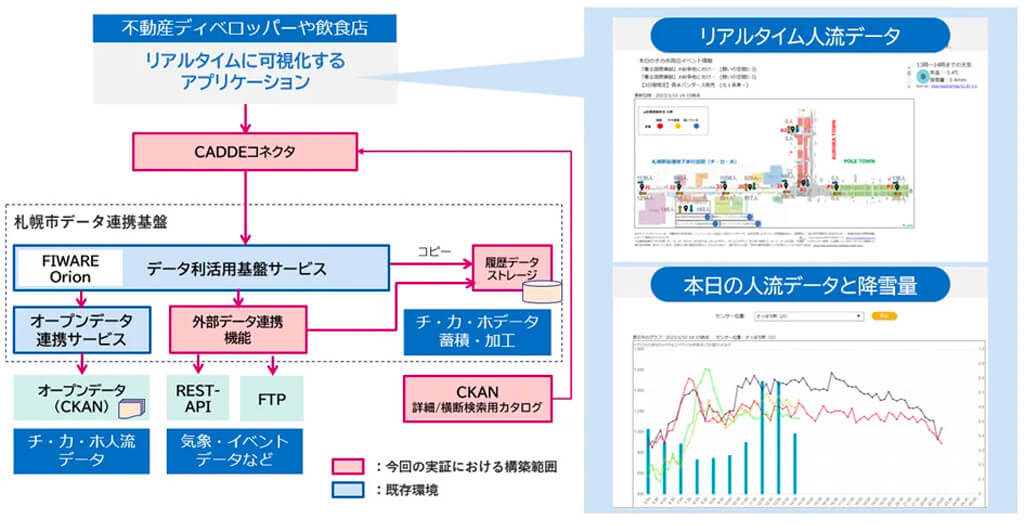

オープンソースのデータ基盤技術との相互接続性実証(担当:NEC)

札幌市のデータ連携基盤として利用されているFIWARE OrionとCADDEを相互運用。不動産ディベロッパーや飲食店が、人流データ、気象データ、イベントデータなどの複数のデータを取得し、リアルタイムに可視化するアプリケーションから、データ活用の可否を検証することで、データ流通における課題を抽出した。

その結果、CADDEにおけるID管理の方法や、マーケティング・業務の最適化につながるデータの詳細化・多様化といった面で課題を確認した。今後のデータ利活用の本格的な推進に向けて、データの質・量の両面での拡充が進むよう、データ提供者側への働きかけも実施していく。

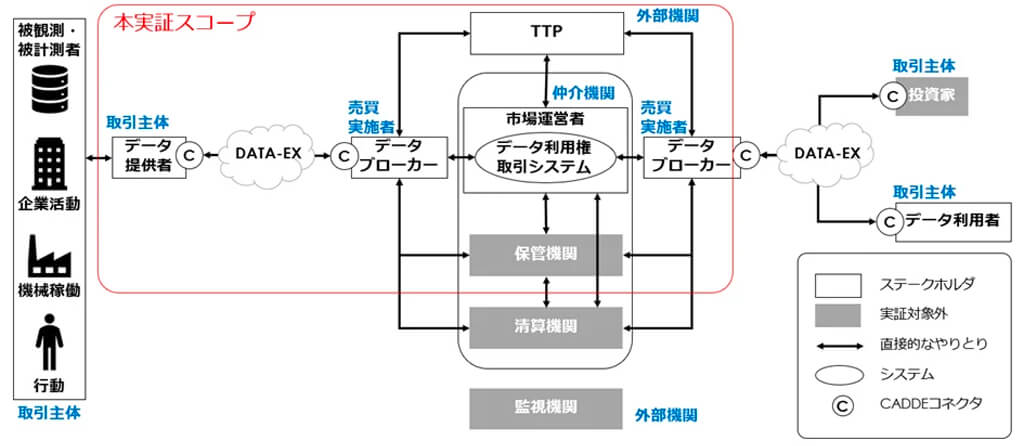

データ取引で利用されるデータ基盤技術との相互接続性実証(担当:ESJ)

社会におけるデータの流動性を高めるため、データ利用権およびデータを取引の対象とする、データ利用権取引市場システムを開発し、実証を行った。データは無体物であるとともに、一般的には法的な財産保護の対象にならないことから、このシステムでは、データ利用に関わる権利の条件を標準化したデータ利用権証と、対象データを組み合わせて取引する。

データ利用権証により、信頼できる第三者機関(TTP)が、データを利用する権利の保証と、取引の関与者それぞれの真正性とデータの完全性を保証することで、安心・安全かつ効率的なデータ取引を支援する。

実証では、連邦型の分野を超えたデータ連携を目指すプラットフォーム「DATA-EX」に参加するデータ提供者とデータ利用権取引市場に参加するデータブローカー間における、データ利用権取引市場への上場申請完了後の「データ提供者によるデータ生成」「データブローカーによるデータの受領」に該当する、データ収受にCADDEコネクタを利用し、データセットが適切なタイミングで遅滞なく、かつ真正性、完全性が保証された状態での収受の可否を検証した。

実証には、PwCコンサルティング合同会社や、株式会社MILIZEをはじめとする6社が参加し、実際に利用権証の生成、売買、利用権の行使が可能であることを確認するとともに、実証後のアンケートではすべての回答者が、システムが現在のデータ取引における課題の解決に資すると回答した。

今後この実証では、スコープ外とした機能の追加開発やUXの改善、電子署名技術を提供する事業者との連携により、可能性・有用性をさらに向上させ、商用化を目指す。

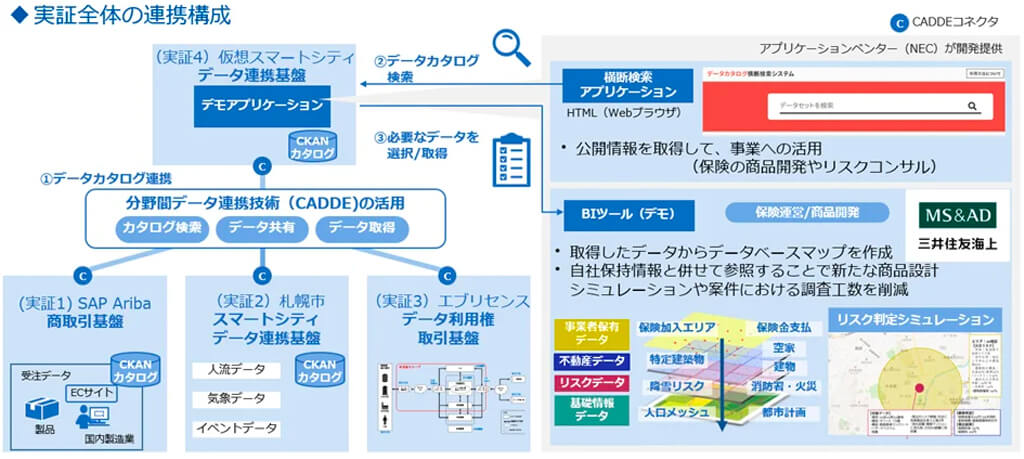

スマートシティで利用されるデータ基盤技術との相互接続性実証(担当:NEC)

一つ目から三つ目の実証の、複数分野のデータ連携基盤とスマートシティのデータ連携基盤をCADDEを介して接続し、相互連携したデータを用いたユースケースを、三井住友海上火災保険株式会社とともに検証。地域のスマートシティの現場を踏まえた技術的課題を抽出した。

具体的には、各実証環境に、データカタログサイトを構築するための代表的なOSSの一つである「CKAN」カタログサイトを配し、CADDEが提供する機能の一つである「横断検索機能」により、検索取得したデータカタログを元に、CADDEコネクタを用いてデータを収集。BIツールを用いて分析・可視化することで、保険商品の開発や保険のリスク判定へのデータ活用の可否を検証した。

CADDEにより複数分野のデータ連携が効率的に実施できることを確認したほか、事業者がデータ取引を出口とすることで、新たにデータの提供側となることへの有意性も確認できた。

今後、CADDEによる分野間データ連携の環境を提供し、事業者が自社の領域を超えた分野でのデータを入手・活用することが可能になれば、業務の効率化やデータ連携による新たな価値の創出につながるユースケースが拡がることが期待される。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。