ビジネスにおける業務プロセスの効率化や改善は、企業活動において非常に重要な要素です。

しかし、そのプロセスが複雑であったり、関係者間で認識が異なったりすると、スムーズな業務改善は困難になります。

そこで役立つのが、ビジネスプロセスモデリング表記法、通称「BPMN(Business Process Model and Notation)」です。

この記事では、BPMNがどのようなものか、基本的な概念や歴史からはじまり、他のモデリング手法との比較や主要な記号と要素、作成手順などについて解説します。

BPMNの基本概念

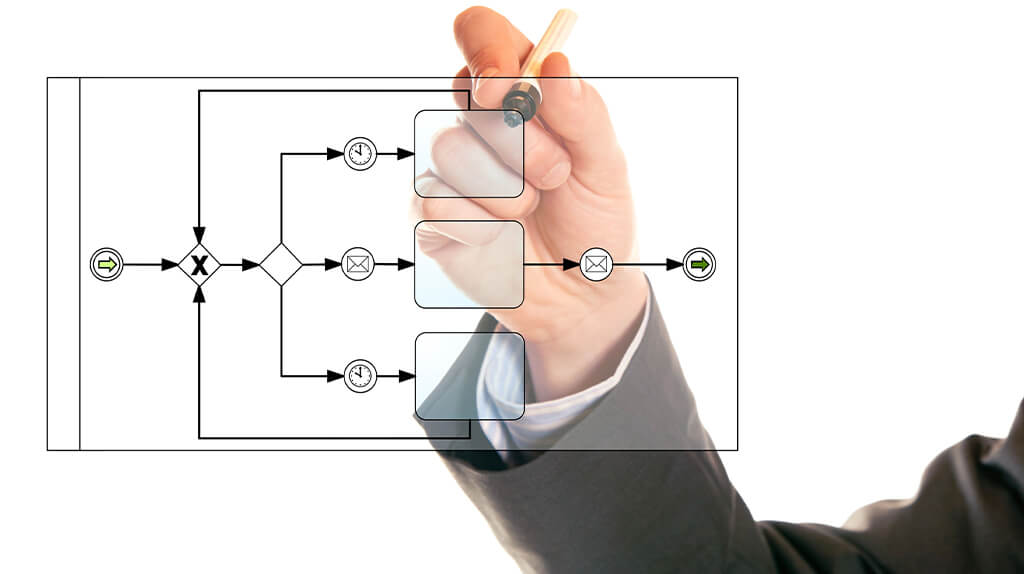

BPMNは、ビジネスプロセスを視覚的に表現するための国際標準の表記法です。

複雑な業務の流れを、誰もが理解できる共通の記号や図形を用いてモデル化することで、プロセスの現状把握や問題点の特定、改善策の検討を支援します。まるで業務の「地図」を作成するように、プロセス内の各ステップ、決定ポイント、情報や物の流れ、そして関わる部門や担当者などを明確に描写できます。

BPMNを活用することで、業務プロセスに関わる全ての人が同じ「地図」を見て議論できるため、認識のずれを防ぎ、円滑なコミュニケーションを促進します。

また、プロセスを視覚化することで、ボトルネックや無駄な手順、非効率な部分などを客観的に把握しやすくなります。

さらに、問題点が明確になることで、具体的な改善策を検討しやすくなり、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回す上で強力なツールとなります。

BPMNの歴史と進化

BPMNは、2004年にBPMI(Business Process Management Initiative)というビジネスプロセスの管理を目的とした標準を開発するために設立された団体によって、最初のバージョンである「BPMN 1.0」が公開されました。

その後BPMIは、2005年にソフトウェア技術の標準化団体であるOMG(Object Management Group)と合併しました。

これにより、BPMNはOMGに引き継がれ、2011年には現在の国際標準であるBPMN 2.0が発行されました。

BPMN 2.0より前のバージョンでは、主にプロセスの視覚化に重点を置いていましたが、BPMN2.0は、より豊富な表記要素と、実行可能なプロセスモデルを定義できる詳細なセマンティクス(意味論)が追加され、2013年には国際標準ISO/IEC 19510としても承認されています。

初期のフローチャートなどと比較して、より複雑なビジネスプロセスを詳細かつ正確に表現できるよう進化し、ビジネスとITの橋渡しをする重要なツールとしての地位を確立しています。

BPMNと他のモデリング手法の比較

BPMNは特定の目的に特化した表記法ですが、他にも様々なモデリング手法が存在します。

例えば、タスクの順序や条件分岐を表現する「フローチャート」という手法があります。

フローチャートは基本的な記号が少なく、直感的に理解できるため、シンプルで分かりやすく、習得しやすいというメリットがあります。

一方BPMNは、フローチャートよりもはるかに多くの記号とルールを持っています。

これにより、プロセスに参加する組織や役割、メッセージのやり取り、イベント、例外処理など、ビジネスプロセスのより複雑な側面を詳細かつ国際標準で表現できるというメリットがあります。

また、BPMN 2.0以降は、BPMS(ビジネスプロセス管理システム)と連携強化されており、BPMNで記述したプロセスモデルは、単なる図としてだけでなく、実行可能な形式として定義されています。

つまり、BPMNで設計した業務プロセス図を、BPMSが読み込める標準形式で出力し、BPMSに読み込ませることで、その通りにプロセスを自動実行させることが可能なのです。

関連記事:BPMSについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

BPMSで、業務改善にとどまらない、業務改革を行う方法

なお、BPMN図の作成には、専用のモデリングツールが役立ちます。

無料のツールから高機能な有料ツールまで様々ですので、チームの規模、予算、必要な機能(共同編集、シミュレーションなど)を考慮して選びましょう。

代表的な無料ツールとしては、「draw.io」や無料プランを提供している「Lucidchart」などがあります。

BPMNの主要な記号と要素

BPMNの表記は多岐にわたりますが、ここでは特に重要な基本的な要素をいくつかご紹介します。

フローオブジェクト

フローオブジェクトとは、BPMN図におけるプロセス実行の流れを定義する中心的な要素です。文字通り、ビジネスプロセスがどのように進んでいくのかを示す「流れの構成要素」であり、プロセスにおける具体的な作業、発生する出来事、そして条件による分岐などを表現します。

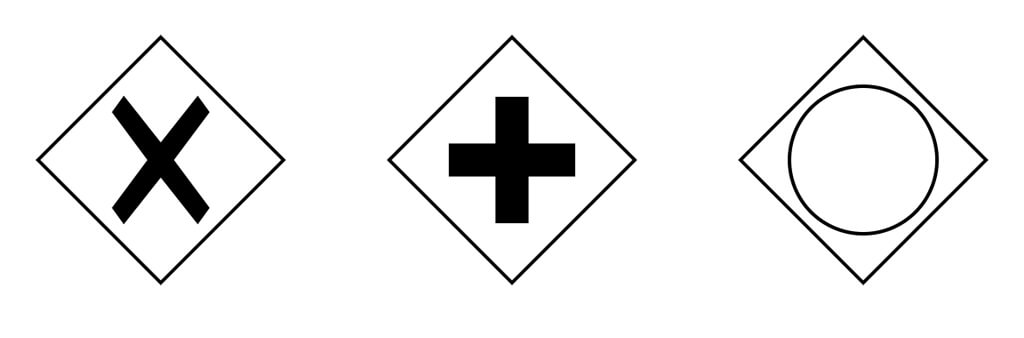

フローオブジェクトの主要なカテゴリは、以下の三つです。

イベント

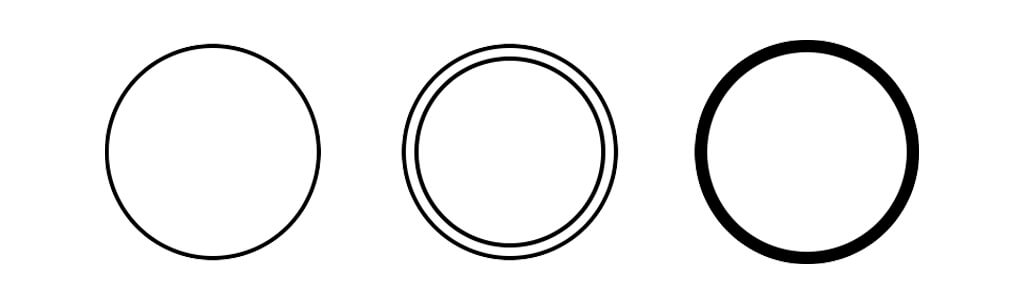

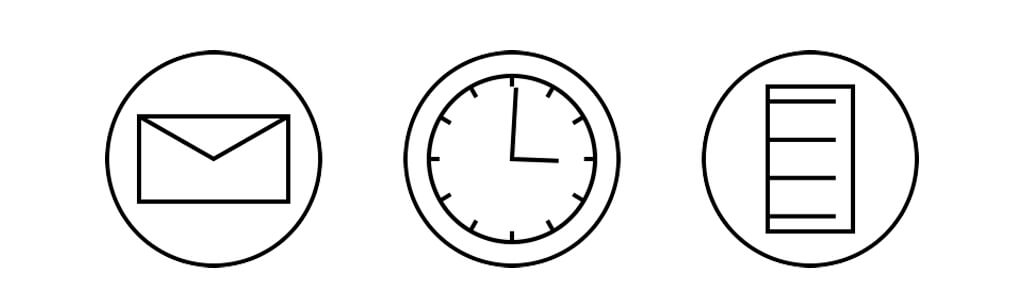

プロセスの開始、中間、終了など、特定の出来事を表します。まるでプロセスの「合図」や「節目」のようなものです。

円で表現され、始まりの合図である開始イベントは単線、プロセス途中の合図である中間イベントは二重線、終わりの合図である終了イベントは太線で囲まれます。

イベントには、メッセージを受け取った時や、時間が経過した時など、具体的なトリガーや結果を示すメッセージイベントやタイマーイベント、特定の条件が満たされた時に発生する条件イベントなど、さまざまな種類があります。

プロセスのトリガーや終了条件を正確に表現するために、適切なイベントタイプを選ぶことが重要です。

アクティビティ

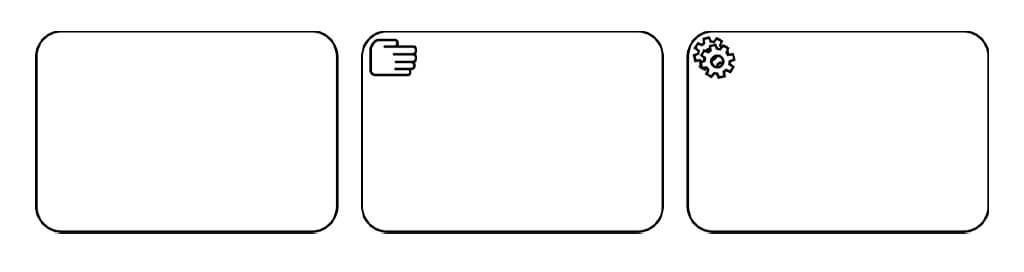

アクティビティは、プロセスの中で行われる具体的な作業やタスクを表します。

これは、プロセスに参加する人やシステムが実際に「何をするか」を示す部分で、角丸長方形で表現されます。

アクティビティは、人が手動で行う手動タスク、システムが自動で処理するサービスタスクなど、さらに詳細な種類に分けられます。

また、複数のタスクからなるまとまりをサブプロセスとして表現することもできます。詳細度を適切に設定することで、読みやすさと情報量を両立させることができます。

ゲートウェイ

ゲートウェイは、プロセスの分岐や結合、並行処理など、フローの制御を表します。

プロセスが複数の経路に分かれたり、逆に合流したりする「交差点」のような役割を果たし、ひし形で表現されます。

ゲートウェイには、条件によって一つの経路に絞られる排他ゲートウェイ(XOR)、複数の経路が同時に進行する並行ゲートウェイ(AND)、複数の条件のうちいずれかが満たされれば進む包括ゲートウェイ(OR)などがあります。

これらの違いを理解し、ビジネスロジックに合致するゲートウェイを用いることで、プロセスの正確な動作を表現することができます。

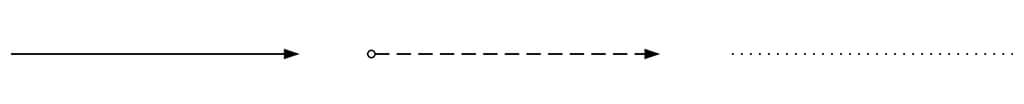

接続オブジェクト

接続オブジェクトは、フローオブジェクトや、参加する組織や役割を表すスイムレーンといった要素間を繋ぎ、プロセスの流れや情報のやり取りを示します。

基本の接続オブジェクトは、以下の3つです。

シーケンスフロー

アクティビティやイベントの実行順序を表す実線の矢印です。これは、プロセス内のタスクがどのような順序で実行されるかを示します。

メッセージフロー

異なる組織やシステムなどの間で送受信されるメッセージの流れを表す点線の矢印です。

シーケンスフローは同じ参加者のプロセス内の順序を、メッセージフローは異なる参加者同士のプロセス間のコミュニケーションを示します。これらの違いを明確にすることで、プロセス内部の論理と外部との連携を正確に表現できます。

関連(Association)

データオブジェクトやテキスト注釈などと、フローオブジェクトとの関連を表します。特定の情報がどのタスクで生成・利用されるかなどを補足する際に使われます。

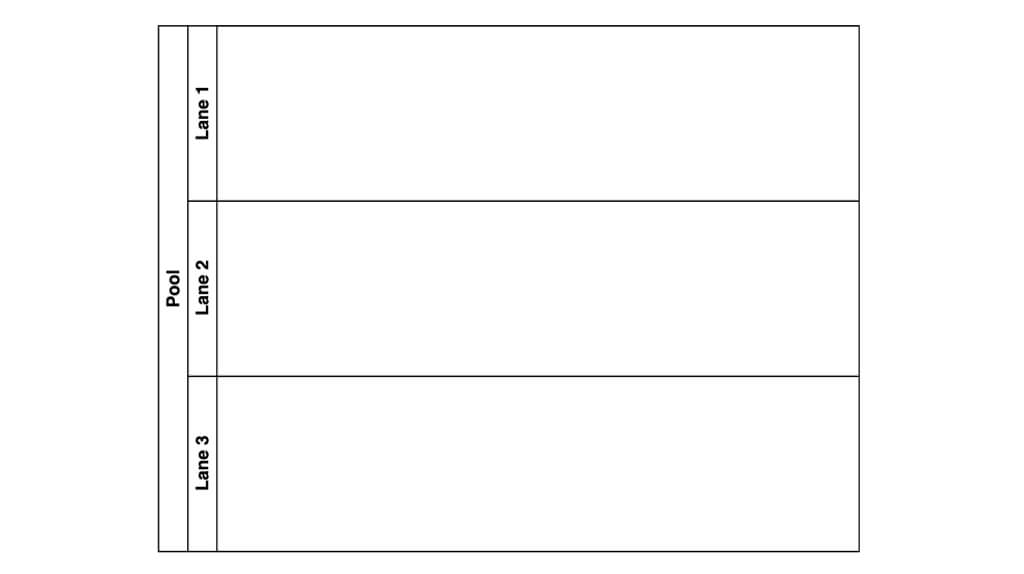

スイムレーン

スイムレーンは、BPMN図において、プロセスに参加する組織や役割を明確にするための区画です。

まるで競泳のレーンのように、誰がどのタスクを担当するのかを一目で分かるようにします。

スイムレーンは、大きく「プール」と「レーン」の2つの要素で構成されています。

プール

プールは、プロセスに参加する独立した「組織」、または「システム」などの大きな区画を表します。

これは、プロセス全体の中で、互いに独立して存在する「参加者」を区別するためのものです。

例えば、メーカーの「製造部」と「品質検査部」は、製品を製造して販売するプロセスにおいて別々の役割を果たしています。

これをBPMNで図示する場合は、それぞれの独立した責任範囲と、その間の情報やモノの受け渡しを明確にするためにプールで表現します。

また、自社だけでなく、外部の協力会社や取引先との接点も、プールとして表現することができます。

例えば、物流のプロセスにおいて、荷主から物流センターに荷物を送り、そこから外部の運送業者に配送され、顧客に荷物を届ける際には、「荷主」「物流センター」「運送業者」「顧客」と、それぞれ別々のプールで表記します。

BPMNで表したいプロセスにおいて、「独立した責任を持つ参加者」である場合、自社であっても社外であってもプールでこれらの参加者をそれぞれ表記します。

なお、プール間をまたぐ情報のやり取りは、メッセージフローで示されます。

レーン

レーンは、プール内で、特定の役割や担当者などを表す区画です。

例えば、「製造部」というプールの中に、「最終工程担当」「検査準備担当」といったレーンを設けることで、プール内の具体的な担当者を明確にできます。

同じプール内のレーン間では、シーケンスフローでタスクの順序が示されます。

このように、BPMNの主要な記号と要素は細かくルールが決まっており、これらを組み合わせてBPMN図を作成することで、業務プロセスを直感的に理解できるようになっています。

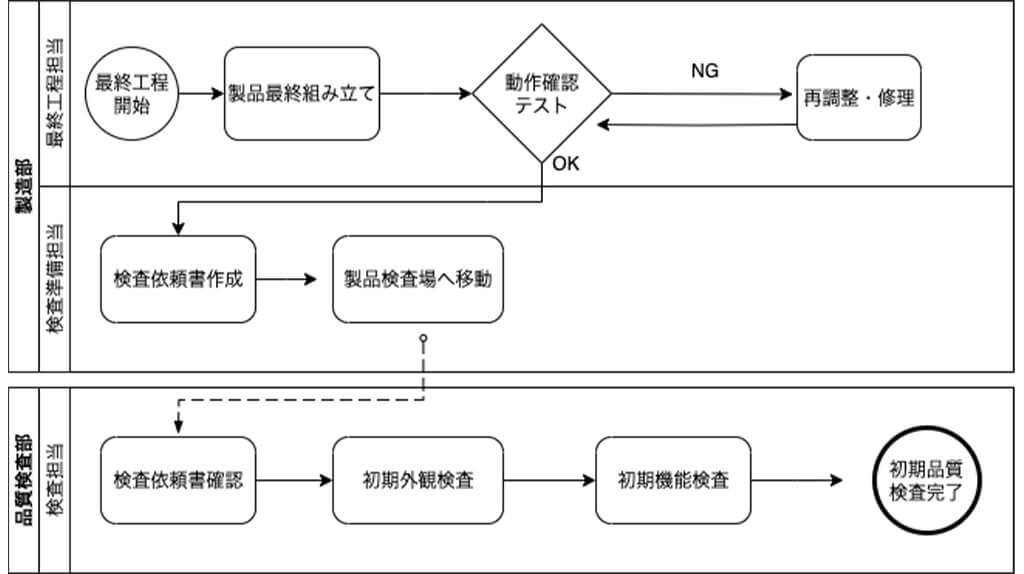

例えば、機器メーカーの製造部が製品を完成させ、それを品質検査部に引き渡すという業務プロセスをBPMN図で表してみると、以下のようになります。

このようにBPMN図で可視化することで、客観的に業務を把握したり分析したりすることができます。

なお、BPMNを活用し、現状の把握と具体的な改善案を示した例を以前の記事で紹介していますので、興味がある方は是非参照してみてください。

以前の記事はこちら:物流業における業務プロセスの課題とは?BPMNを活用した改善の進め方を紹介

BPMNの作成手順

次に、より具体的にBPMNの作成イメージを把握していただけるよう、BPMN図の作成手順の一例を紹介します。

目的の設定とスコープの明確化

まずは、BPMN図を作成する前に、「なぜこの図を作るのか?」という目的を明確にすることが最も重要です。

目的が曖昧だと、どこまで詳細に記述すべきか、どの範囲のプロセスを対象とするのかがぶれてしまい、無駄な労力が発生する可能性があります。

具体的には、「現状の業務プロセスを理解するためなのか」「非効率な点や問題点を発見するためなのか」「新しい業務プロセスを設計するためなのか」「システム開発の要件定義のためなのか」あるいは「業務の標準化や教育のためなのか」といったことを明確にします。

また、対象となる業務の範囲を特定し、開始点と終了点を明確に定めておくことも大切です。

例えば、「顧客からの問い合わせ対応プロセス」が対象業務であれば、「問い合わせ受付から回答まで」といったように範囲を設定します。

この段階で、今回のモデリングに含める部門、役割、システムなどといった、関係者も特定しておきましょう。

目的とスコープが定まれば、以降の作業の方向性が定まり、必要な情報の収集や表現の細かさを判断しやすくなります。

また、まずは小さく始めて、徐々に範囲を広げるのも有効な方法です。

現状の業務フローを徹底的に収集・分析

目的とスコープが明確になったら、対象となる業務プロセスの現状を正確に把握するための情報収集を行います。この段階で、後に改善点となるヒントが見つかることもよくあります。

具体的な作業として、実際に業務を行っている担当者、関係部門の責任者、関連システム担当者など、プロセスに関わる全ての人から、口頭での説明や、どのようなタスクを実行しているかを聞き取ります。

また、業務手順書やマニュアル、業務フロー図やシステム操作手順書、関連するフォームや書類などの既存資料を収集し、内容を確認することも重要です。

さらに、業務で使われているシステムログ、問い合わせ履歴、処理時間データなども確認し、客観的な情報収集も行います。

収集した情報から、ボトルネック、重複作業、無駄な承認プロセス、担当者間の情報連携不足など、非効率な点や問題点を仮説として洗い出しておくことで、後の改善に役立ちます。

情報を収集する際は、「なぜその作業が必要なのか?」「誰が、何を、いつ、どのように行っているのか?」といった5W1Hを意識すると、抜け漏れなく情報を集めることができるでしょう。

BPMN図の作成

収集した情報を元に、いよいよBPMN図を作成していきます。

しかし、最初から完璧を目指すのではなく、まずは大まかな流れから作成し、徐々に詳細を追加していくアプローチが推奨されます。

具体的には、プロセスの開始イベントを置き、主要なタスク(アクティビティ)を配置し、終わりのアクティビティの後に終了イベントを置きます。

そして、誰が(どの役割/部門が)どのタスクを行うのかを明確にするため、プールとレーンを配置し、アクティビティを適切なレーンに配置します。

タスクの実行順序はシーケンスフロー(実線の矢印)で結び、プロセスの主要な流れを表現します。

プロセスが条件によって分岐したり、複数のタスクが並行して進んだり、合流したりする箇所には、適切なゲートウェイ(ひし形)を配置します。

異なるプール(部門やシステム)間で情報や連絡のやり取りがある場合は、メッセージフロー(点線の矢印)でそれらを結びます。

プロセスで使われる書類やデータ、補足説明などが必要な場合は、データオブジェクトやテキスト注釈を追加し、関連するフローオブジェクトと関連(点線)で結びましょう。

手書きやホワイトボードで大まかな流れを書いてから、ツールを使うという方法もいいでしょう。

最初はシンプルな図を心がけ、後から詳細を追加していく「段階的詳述」のアプローチが効率的です。

図のレビューと改善

作成したBPMN図は、それだけでは価値が半減します。関係者からのフィードバックを得て、図の正確性と、ビジネスの現状との整合性を確認することが不可欠です。

作成したBPMN図を、業務担当者、マネージャー、IT部門など、プロセスに関わる全ての関係者に共有し、図を見ながら、作成者がプロセスの流れを説明し、認識のズレがないかを確認します。

フィードバックの収集にあたっては、「このタスクの担当者は本当にこの人ですか?」「このステップが抜けていませんか?」「この条件分岐はこれで合っていますか?」「この情報連携は実際に行われていますか?」といった具体的な質問を投げかけ、誤りや不足している情報、改善すべき点がないかフィードバックを募りましょう。

収集したフィードバックを元にBPMN図を修正し、複数の意見がある場合は、議論を通じて合意を形成し、最終的な図を完成させます。

図を共有する際は、「この図はあなたの業務を正確に表していますか?」という視点でレビューを依頼すると、より建設的なフィードバックが得られやすくなるでしょう。

継続的な活用と定期的な見直し

こうしてBPMN図を完成させたとしても、変化するビジネスプロセスに合わせて更新していく必要があります。

そこで、作成したBPMN図を関係者がアクセスしやすい場所に保管し、必要に応じて参照できるようにします。これにより、業務研修や引き継ぎなどにも活用することができます。

また、見直している時に問題点が明確になったBPMN図があれば、それを元に具体的な改善策を検討・実行することで、自動化ツールの導入や、業務フローの見直しなどに役立てることができます。

さらに、業務内容の変更、システム改修、組織変更などが発生した際にも、BPMN図も併せて見直し、最新の状態に保つことが重要です。

少なくとも年に一度は、現状との乖離がないかを確認する機会を設けるほうがいいでしょう。

BPMN図は「生きている」ドキュメントと捉え、継続的にメンテナンスすることで、その価値を最大限に引き出すことができます。

まとめと今後の展望

BPMNは、ビジネスプロセスを誰もが理解できる共通の言葉で表現するための強力なツールです。

複雑な業務プロセスを「見える化」することで、現状把握から改善、そしてシステム導入に至るまで、様々な局面でその真価を発揮します。

今後もBPMNは、ビジネスプロセスのデジタル化や自動化、AIとの連携といったトレンドの中で、その重要性を増していくでしょう。

特に、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)などのビジネスプロセス自動化(BPA)の基盤として、BPMNによるプロセスの正確な定義が重要となります。

BPMNを、単なる図式化ツールとしてではなく、組織全体の生産性向上やリスク低減、顧客満足度向上に貢献する戦略的なツールとして活用することで、自社のビジネスプロセスをより効率的で、より強固なものへと進化させていくことが期待できます。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。