大日本印刷(以下、DNP)は1876年に創業して以来、印刷技術と情報技術の進化と応用に取り組み、総合印刷会社として幅広い分野で事業を展開している。

デジタル化への取り組みは組版の自動化からはじまり歴史は長く、情報セキュリティのインフラ構築やソフトウェアの開発、モノづくりまで幅広く行われている。

全社にDXが浸透しているDNPだが、そのために行われている人材育成や組織体制、教育内容などについて、大日本印刷株式会社 執行役員 ABセンター長 金沢貴人氏と、人財開発部 部長 高梨謙一郎氏にお話を伺った。(聞き手: IoTNEWS 小泉耕二)

「ICT人材」と「DX人材」、2つの人材の定義とは

まず、DNPにとってのDXの位置付けについて伺うと、「印刷(Printing)」と「情報(Information)」を掛け合わせることにより、イノベーションを生み出していく「P&Iイノベーション」という事業ビジョンこそが、DNPが目指すべきDXの姿だと金沢氏は述べる。

このビジョンは全社的に定義されているため、特定の組織や人材だけがDXを推進していくのではなく、あらゆる組織がDXを活用して自身の仕事を進化させながら、価値創出を行っているのだという。

そうした全社的なDXを実現するために必要となるのが人材や組織だが、まずは明確な人材の定義をするところからはじまる。

DNPでは、「ICT人材」と「DX人材」という2つの人材を定義し、必要な育成や役割を示している。

ICT人材は、デジタル技術を活用してサービスやシステムの企画・設計・開発・運用保守をする人材だ。

一方DX人材は、デジタル技術を活用して変革を起こす人材であるため、営業や企画、製造など、幅広い人材に該当する。

これに対し金沢氏は、「DXを実現するためには、エンジニアだけでなく、製造や営業、企画においても、デジタル技術を理解した上で、自身の仕事内容やビジネス形態をトランスフォームしていく必要があります。

業界が抱えている課題を、最新の技術を活用しながら解決策を提案できる着眼点が、DX人材には求められます。

それに対しICT人材は、仕組みをシステム化する上で、ユーザに受け入れられるシステムに仕上げるための技術が必要です。

こうした両面に対しての育成を、DNPでは行っています。」と、人材を明確化した上で、必要な教育を行っているのだと語った。

目指すべき方向と教育内容を見える化し、体系立てて育成していく

そして具体的な育成方針に関しても、経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用しているITスキル標準「ITSS」(※)にもとづき、明確な指標を打ち出している。

※ITSS: 個人のIT関連能力を職場や専門分野ごとに明確化・体系化し、ICT人材に求められるスキルやキャリアを示した指標

レベルは1〜7まであり、レベル1はDXリテラシーの向上。レベル1以上の人数を増やすことで、全体の底上げを図ると同時に、レベル3以上へのレベルアップを図る。

レベル1以上の人数は、昨年度末の5000人に対し、2022年度末までに7500人まで増える見込みだ。

特に営業・企画といった、フロントに立つ人材が顧客とデジタル領域に関して会話をし、積極的な提案が行えることが求められているという。

受講方法に関しても、通勤時などの移動時間でも学ぶことができるよう、動画コンテンツなどを活用して行なわれている。

レベル4以上は、対外的にも評価されるスペシャリストのため、まずは独自に業務が遂行できる段階である、レベル3の人数を増やしていく計画だと金沢氏は述べる。

「レベル4以上のスペシャリストの育成も行なっていますが、まずは1人で業務が遂行でき、幅広くお客様に対してDXを提案したり、社内の仕組みをDX化したりすることができる人材を、早期に育てていく計画です。」(金沢氏)

自身がどのレベルにいるかの判断は、ITSSに準拠したスキル診断が行える外部のサービスを活用し、1年に1回試験を受けることで評価を行う。

上司による主観的な評価のみでは、判断が偏ってしまう可能性があるため、こうした対外的な評価も人材育成に組み込んでいるのだという。

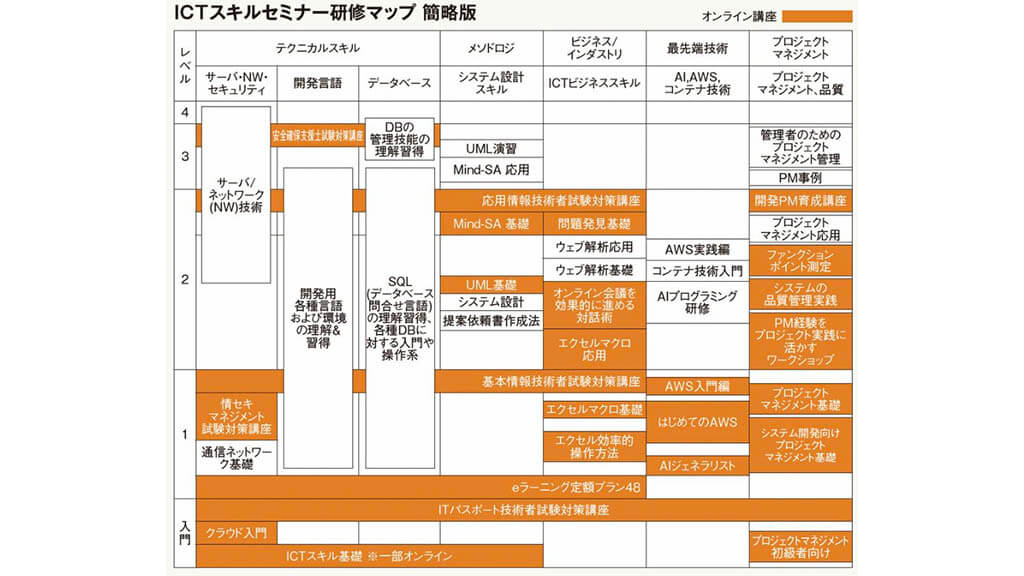

そして、社員自身や上司が、受けるべき教育を判断するための「ICTスキルセミナー研修マップ」も明示されている。

金沢氏は、「人材の育成一つとっても、闇雲に行うのではなく、きちんと見える化をした上で計画を立てて遂行していくことが重要だと考えています。

目指すべき方向を定め、そこに対してどの人材をどう教育するのか、論理的な仕組みを組み立て、実行しています。」と、体系だった人材育成について語った。

制度や環境整備、外部連携など幅広い人材強化への取り組み

こうした教育プログラムを含めた人材育成に関して、どのように設計しているのか伺うと、全社の方向性を決めるための指針も設けられているのだと金沢氏は語る。

まずは現状のICTに関わっている人材のレベルを認識した上で、会社の方向性から今後求められる人材のギャップを分析する。

そのギャップを埋めるための育成計画を立て、人員の確保を目指しているのだという。

具体的な教育プログラムの内容などについては、コントロールタワーとなっているICT統括室と、人財開発部が連携しながら構築しているのだと金沢氏は語った。

また、ICT人材の強化を行うため、社内強化と外部活用を、「制度・環境の整備」「推進の強化」という2軸で進行させているのだという。

制度・環境の整備では、教育プログラムに加え、社内のICT人材への適切な評価及び手当を支給する「ICTプロフェッショナル制度」を設けるなど、社内人材の成長と確保を促している。

また外部の人材に関しても、社内の給与体系とは異なる制度を設け、コンサルタントやプロジェクトマネージャなどの役職として、短期的にプロジェクトに参画してもらえるような仕組みづくりを構築しているという。

外部との連携における推進の強化では、業務資本提携を結んでいるBIPROGY(旧日本ユニシス)との人材交流も行われている。

これは、DNPの人材が、BIPROGYでの数年間のOJT(職場内訓練)を通じて、プロジェクトマネジメントや品質管理などへの学びを深めるといった取り組みだ。

このように、教育をはじめ、制度や環境の整備、外部との連携など、幅広く人材強化への取り組みを実施していることが伺えた。

採用後の教育にも力を入れ、活躍を促す

次に、採用面について高梨氏に伺った。

ICT・DX人材の採用は、新卒採用とキャリア採用の両軸で進められており、キャリア採用に関しては、各事業部の事業内容や必要となるポジションに合わせ、都度採用が行われている。

一方新卒採用は、情報系を専攻していた学生以外の採用も行っており、「P&I研修コース」という、入社してからの教育プログラムも用意されている。

新入社員は、全体の新人教育の後に各事業部に配属されるのだが、一部の社員が選抜され、約1年間主にICTのスキルを学ぶための「P&I研修コース」を受講する。

「P&I研修コース」は、DNPで既に20年ほど行われているプログラムで、現在累計約460名が終了し、ICT人材として活躍しているのだという。

「P&I研修コース」の目的について伺うと、20年の歴史の中で変化があるのだと高梨氏は言う。

「元々はICT人材を新卒だけで取りきることが難しく、社内育成を通じて人材の確保を行おうという目的がありました。

しかし最近では、そうした要素に加え、専門的なICT開発部門だけでなく、様々な部門にICT人材が必要となってきました。

そこで、情報系ではない学問を学んできた学生にも、ICTの知識を身につけてもらうことのニーズが会社の中で生まれたと感じています。」(高梨氏)

また、DNPにはICT系のグループ会社が3社あり、そこでも約半年間のICTの専門教育を実施している。

「P&I研修コース」では、1年間かけてレベル1または2まで到達する設計だが、ここでは半年間でレベル2まで到達するプログラムが行われている。

そしてこのプログラムは、情報系や技術系以外の学生も受講しており、教育への投資を強化していることが伺えた。

また、新卒をはじめとする新たに入社する人材が感じるDNPの魅力を高梨氏に伺うと、こうした手厚い教育体制だけでなく、DNPが展開している、リアルとデジタルを掛け合わせた幅広い領域での事業で活躍できる可能性がある点に対して、魅力を感じてもらっていると語った。

ハイブリッドなDX実現へ向けて

最後に、DNPに応募をしたいと考えている読者へ向けてのメッセージを伺った。

金沢氏は、「デジタル」と「アナログ」、「サービス」と「モノづくり」、「バーチャル」と「リアル」という、両端の技術とノウハウを活かすことで、ハイブリッドなDXを実現できる点がDNPの最大の強みだと語る。

幅広い領域の中、組み合わせることにより新たな価値を創出することに、やりがいを感じて欲しいと述べた。

高梨氏は、人材育成においても、ICTスキルのみを教育しているわけではなく、ICTスキルを含めた企画力を高めるプログラムを実施し、ハイブリッドなDXを実現できる体制を整えていると語った。

大日本印刷ではこんな人材を募集中

2022年6月15日時点での募集要項です。詳細な最新の情報はコチラからご確認ください。

企業名

大日本印刷株式会社

募集職種

詳しくは、「詳細情報はこちらから」より、採用ホームページをご覧ください。

応募者の登録フォーム

大日本印刷採用ページに遷移します。現在の募集内容については、こちらのページから確認し、ご応募ください。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。