KDDI株式会社と小湊鐵道株式会社は、公共機関の安心・安全な社会を目指し、路線バスにおける危険運転予防の実証実験を実施した。

同実証実験では、運転席の前方に取り付けたカメラの画像データや走行データなどを活用し、運転中の車内乗務員の表情、挙動を計測することで、表情変化やわき見運転などヒヤリ・ハットにつながる可能性のある事象の時刻や位置を特定。これにより小湊鐵道は、安全管理体制の構築に必要な教育や訓練を効率的に行うことが可能になったという。

近年、運転手の疲労や健康上のトラブルに起因する事故の発生が社会課題となっており、国土交通省は、本年12月1日より、ヒヤリ・ハット情報の収集と安全教育の実施を目的に、ドライブレコーダーの装着、および記録を義務付けしている。

また、これまでの危険運転予防システムは、車内乗務員の体にセンサーを装着するものが一般的だったが、同システムは、車両に装着したカメラを活用し計測するため、車内乗務員の運転中のストレスを軽減するという特長がある。

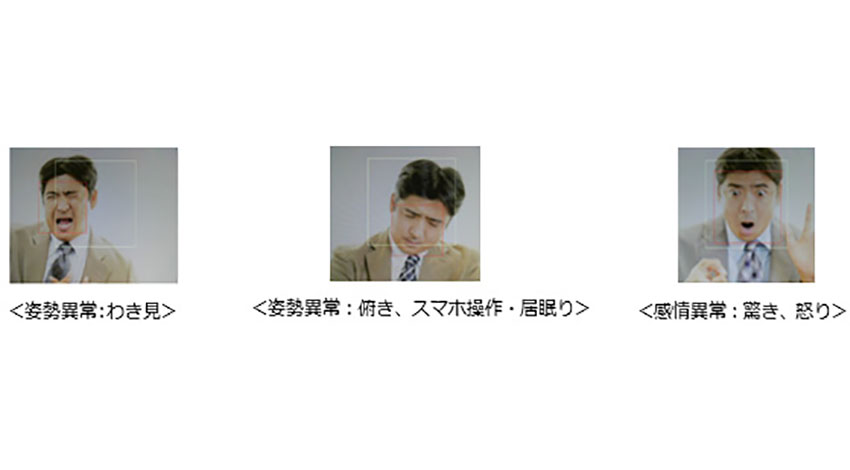

また、画像データをもとに姿勢異常を検知することで、わき見や居眠りを判定するほか、感情異常を検知することで、怒りなどの感情により事故の危険性が増すストレス度合を判定することができる。

なお、同実証実験は、2016年12月にKDDIが提供開始した顧客のIoTビジネスにおけるシステム開発、構築、改善作業までをトータルでサポートする「KDDI IoTクラウドCreator」を活用。KDDIは、今回の実証実験で得られた知見をもとに、小湊鐵道の協力を得て、今後の商用化に向け改善を重ねていくとしている。

実証実験の概要と結果については、以下の通りだ。

目的

近年、運転手の疲労や健康上のトラブルに起因する事故の発生が社会課題となっている。

「危険運転予防システム」を活用し、ヒヤリ・ハットにつながる可能性のある事象の場所・時間別の定量データを分析することで、安全管理体制の構築に必要な教育や訓練の効率化への寄与、および同システム商用化への可能性を検証した。

内容

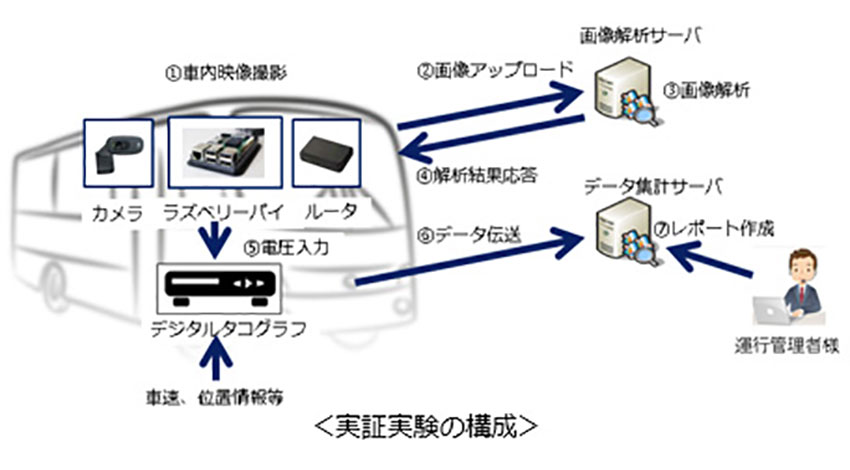

路線バスの運転席の前方に取り付けたカメラの画像データや走行データなどを活用し、運転中の車内乗務員の表情、挙動を計測することで、表情変化やわき見運転などの情報に関する時刻や位置を特定する。

- 運転中、姿勢が規定の枠を超えると、姿勢異常を検知。

- 運転中、口角情報などをもとに感情の変化を検知。

- デジタルタコグラフで計測した車両情報と重畳しレポート表示。

期間

2017年5月14日から2017年5月31日まで (13日間)

場所

小湊鐵道 路線バス 千葉県内の1営業所内(路線バス1台)

測定対象

時速10km以上での顔位置ずれ・下向き・表情変化を計測

実証実験結果

- 測定結果は、13日間で290件検知(1日平均:22件)だった。

- 現状、運転手へのヒアリングによる定性的な情報収集だが、危険運転予防システム活用により、ヒヤリ・ハットの収集を定量的に分析することが可能になった。

- ヒヤリ・ハットにつながる可能性のある事象が、固有の時間帯に特化して発生している可能性があることが判明。上記をもとに、運転手への共有、ヒアリング、注意喚起を実施することで、安全運行が促進されることが確認された。

【関連リンク】

・国土交通省報道資料

・ケイディーディーアイ(KDDI)

・小湊鐵道

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。