データの整備と活用

中島氏は経産省が発表した「2025年の崖」レポートに触れ、「従来のブラックボックス化した仕組みでは立ち行かなくなり、データを活用したDX(デジタル・トランスフォーメーション)へのシステム対応が急務と報告されている。」と話した。

しかし「データ」といっても様々なものがあるとし、本講演では企業の基幹としてのデータ種を3つの領域に分け、その整理と活用について解説がなされた。

- マスタ・データ

- オペレーション・データ

- プランニング・データ

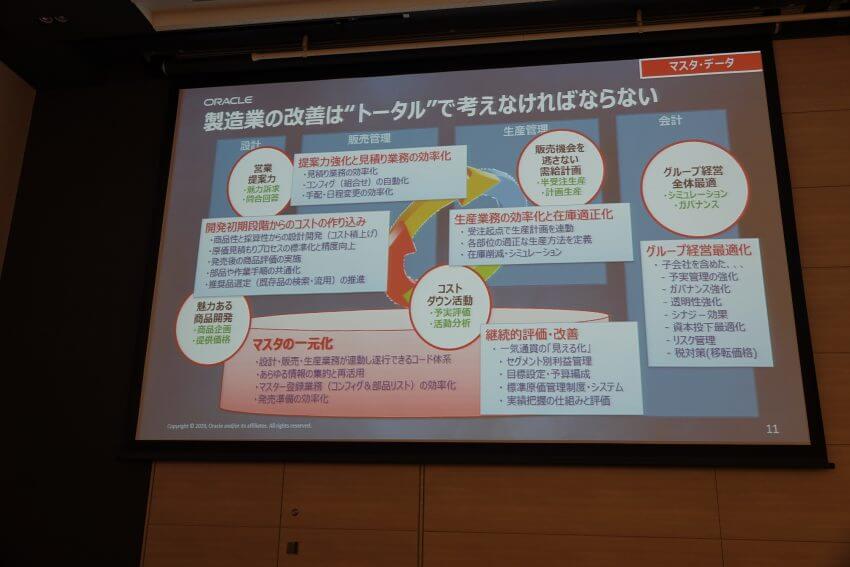

マスタ・データの重要性

部門間の情報連携を考えるとき、マスタ・データを統合的に管理することが重要だ。販売の仕組みや設計の仕組みといった様々なコードを統一することで、まずは横串で見える仕組みの構築が必要であるという。

また海外拠点施策や機能別分社を行っている企業であれば、拠点別に持っている情報を一元管理し、情報を統合して見えるための基盤としてマスタ・データ・マネジメントが非常に重要なポイントであるという。

よく見られる例として、拠点毎バラバラに製品マスタ、部材マスタ、製造BOMや工程マスタなど、様々なマスタが存在しており、結局プロセス全体が見えていない企業が多いのだという。

今後、グローバル化やマルチソーシングなどが進む中、「データ統合・連携のベース」としてマスタ・データを整備することが非常に重要になってくると中島氏は語った。

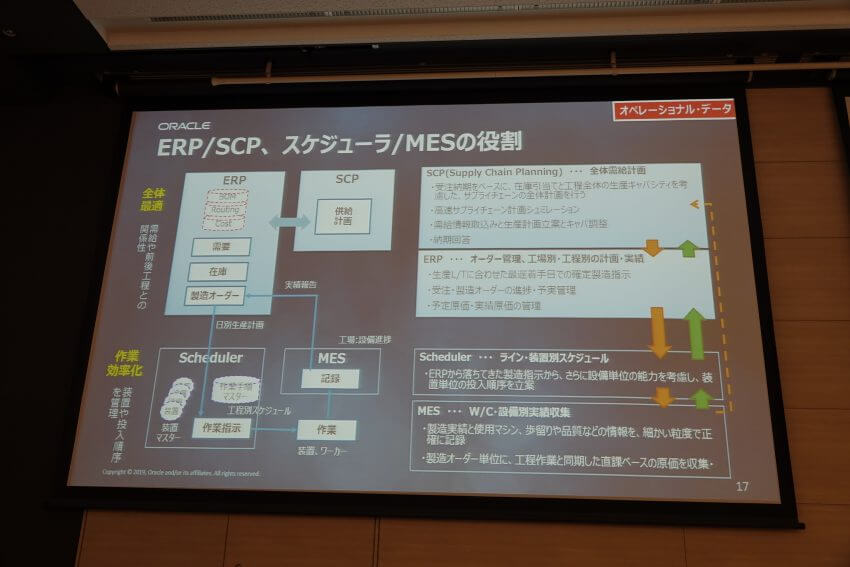

現場工程と全体最適のオペレーションに必要な境界線

単一のシステムで企業のすべての活動が包含できるなら、プロセス・オートメーションや全体の見える化を実現するのは難しくない。しかし現実的には、そのようなシステムはないと言えるだろう。それは現場と経営の必要とする情報粒度やタイミングが異なるからだと中島氏は語る。

実際、ERPシステムを導入したものの、各々の事業や拠点の業務に合わせてカスタマイズやアドオンを行ったため、他の事業や海外拠点への導入を断念したというのが現状であるという。

標準化すべき部分とローカル独自色を強める部分とをうまく整理する必要がある。

例えば、全体的な流れをERP・SCP(サプライチェーン計画)システムで行い、強化対象となっているスマート・ファクトリーなど現場での個別の工夫の部分はMESとスケジューラを活用する。

システムの境界線をうまく引き、担当を明確に分けることによって、本来のERPやサプライチェーンシステムの目的とMESとスケジューラの目的の相乗効果を得ることができる。

中島氏はERP/SCPとスケジューラ/MESシステム構成を例に取り、工場内で見たいものはMESで管理をし、前後の工程や顧客納期に影響がある情報はERPに持たせる、というような構成を組んでいくと、オペレーション・データの流れを作ることができると、全体最適と現場効率化の実現例について解説した。

それぞれのプロセスを最適化するプランニング・データ

次に中島氏はプランニング・データについて語った。

先を見越して効率的な事業運営を行うためには、企業における様々な「計画」を連携させ、ある部門の計画変更が影響する他部門のオペレーション計画や、事業収益へ及ぼす影響を計算しアラートを出せるようにすることが、変化への柔軟性を高めるという。

例えば、年間事業計画に紐付いた顧客別売上計画、それに必要な製品の在庫計画と供給計画、供給計画の変動に対する調達コストの変化など、本来はそれぞれが有機的に結びついているはずだ。

プランニング・データと、前述のオペレーション・データのギャップを分析し、今現場で何が起こっているのか、今後何が起きそうか、変化があった時にどのように対応すべきか、というシミュレーションを常に行い、販売計画や製品のリリース・収束を含めたサプライチェーン全体の計画をどう変化させていくかということを考えなければならないという。

同時に、利益計画への影響など、経営指標の変化までを総合的にみられるのが統合企業計画=IBP(インテグレーテッド・ビジネス・プランニング)なのだという。

このように一元的にデータとして管理できるようになると、従来は製品需要予測>製品在庫計画>製造計画>部品調達計画、とシリアルに実行していた計画を、製品需要予測>キーパーツの部品調達計画へダイレクトに反映させたりと、プロセスの省略・迅速化を行うことも可能だ。

つまり、データ中心に整備することで意思決定の迅速化と効率化、そして変化対応力を身につけることができると中島氏は語った。

次ページは、「データを中心としたデジタル戦略」

無料メルマガ会員に登録しませんか?

大学卒業後、メーカーに勤務。生産技術職として新規ラインの立ち上げや、工場内のカイゼン業務に携わる。2019年7月に入社し、製造業を中心としたIoTの可能性について探求中。