製造現場での利便性を考慮した、2ピース構造のハードウェア

小泉:技術面について具体的なお話を伺います。まず、搭載する通信プロトコルについて教えてください。

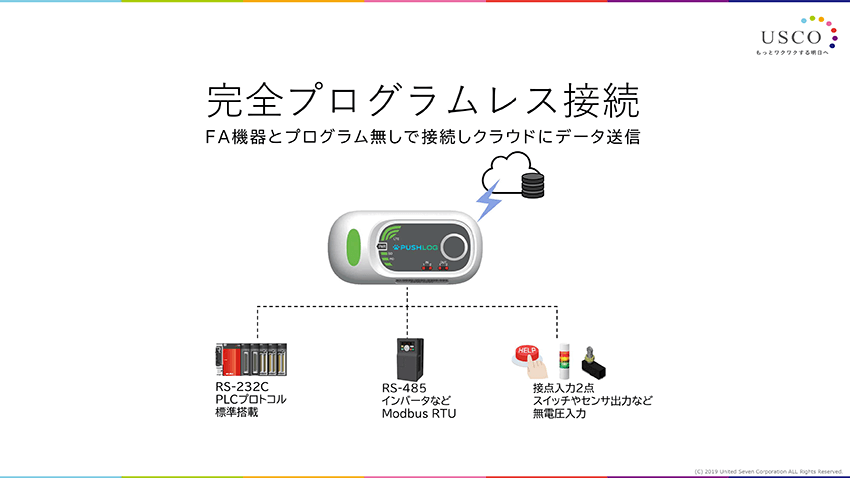

杉村:シリアル通信を搭載した型式が2種類あります。1つは主にPLCと接続する「RS-232C」を搭載した型式、もう1つはインバータや温調器といったModbus対応機器と接続する「RS-485」を搭載した型式です。

ちなみに各型式には、センサーやスイッチとつながる外部入力を2点搭載し、装置のオンオフ状態を確認できるようにしています。

小泉:電源供給はどのように行うのでしょうか。

杉村:PLC付近に設置する事を前提に、ハードウェアにヨーロピアンコネクタを付けてDC24Vを供給できるようにしています。ただし、結線せずに通信と一緒に電源供給したい場合についても、DC5Vで動くように作って対応しています。

小泉:シンプルにPLCと接続できる反面、PLCとPUSHLOGは一対一対応に限定されているのでしょうか。

杉村:はい、基本的には一対一です。複数のPLCからデータを取得する場合、データ収集用のPLCというのを1台置いて結線する、という方法を取ります。しかし、PUSULOGの場合は大規模な情報収集よりも、スタンドアローンの装置を対象とした簡単なデータ収集を想定した製品ですので、一対一対応で十分、という導入企業が多いです。

小泉:現場での取り付け作業に関して、工夫を凝らしている点がありますか。

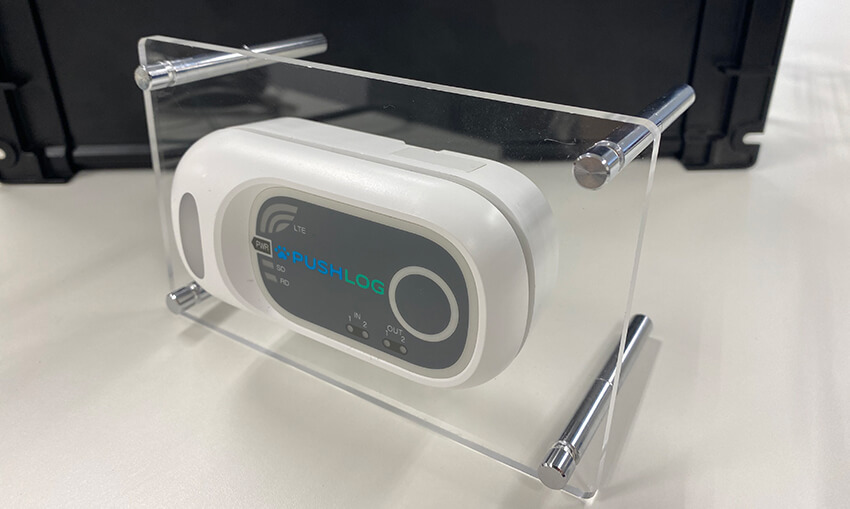

杉村:ハードウェアを2ピース構造にすることにより、制御盤の表面をアンテナ面と接続面で挟み込むような形で、簡単に後付けできるようにしています。

取り付けの際、ユーザーには制御盤の表面に直径30ミリの穴を開けてもらいます。そして、その穴を通して、電波を送受信するアンテナ部を外側に、防塵・防水が必要なPLCとの接続面を制御盤の内側に向けて取り付けます。

小泉:FA環境に配慮して複雑な部分をそぎ落とし、シンプルにしている事がPUSHLOGのポイントですね。複雑な処理については高度化が進むIPCに任せて、それ以外のシンプルなデータ取得についてPUSHLOGでは取り組んでいる、という印象を受けます。

杉村:はい。私たちもそのような棲み分けを意識しています。高性能の機械から取得したデータはエッジコンピューティングで処理すれば、クラウドとの連携が容易です。しかし、安価なPLCのIoT化についてそのような仕組みを導入することは、コストが合いません。したがって、分析の一歩前の段階である、簡単なデータの可視化ならばPUSHLOGで十分対応できます、という形で企業には提案しています。

小泉:通信SIM内蔵という点については、閉域通信をし易い事がセールスポイントになると思います。

杉村:はい。ハードウェア本体にチップ型のeSIMを搭載しており、完全に閉域網でつなげる事ができます。

小泉:クラウドは何を利用していますか。

杉村:データを上げるまでのセキュリティが担保できる点や、データ連携の利便性を考慮してAzureを利用しています。

遠隔監視による保守により、現場に赴く手間を無くす

小泉:保守メンテナンスはどのような体制で行っているのでしょうか。

杉村:ユーザーの許諾のもと、弊社が遠隔でシステム内に入り、サポートしています。遠隔監視を利用すれば長くかかっても数時間で解決できるため、メンテナンスのため現場に赴むく手間がありません。製品の交換については、基本的には標準在庫で対応しています。

小泉:遠隔監視については、デバイスの中にサポートを行うためのOSが積まれているのでしょうか。

杉村:いえ、OSは搭載しておりませんが、システムのログなどを全て残せるような仕組みをもっています。

小泉:組み込みのレイヤーでそのような仕組みを作っているのであれば、PLCからのデータを1分以下の短時間でサンプリングできると思います。

杉村:はい。PLCのデバイスを、数十ミリセックの間隔でポーリング(一定の周期で端末側からの通信要求や処理要求を確認すること)を行っているため、実際にはPLC内のリレーがオンしたらデータを取得する、といった設定も出来ます。しかし、現在は2年間9万8000円の提供価格に抑えるため、最小1分周期のサンプリングに設定しています。

小泉:どの部分がボトルネックとなって、提供価格に影響するのでしょうか。

杉村:クラウド側にデータを溜めている際の通信料です。一回ごとの通信料金は小さいですが、どのくらいの量のデータが蓄積されるのか、という事を考慮しなければ、結局は大きな金額がかかってしまいます。

小泉:膨大なデータの蓄積によって金額がかかる事を防ぐため短周期にはしないが、技術的には数10ミリセック程度の間隔でデータは取得できる、ということですね。

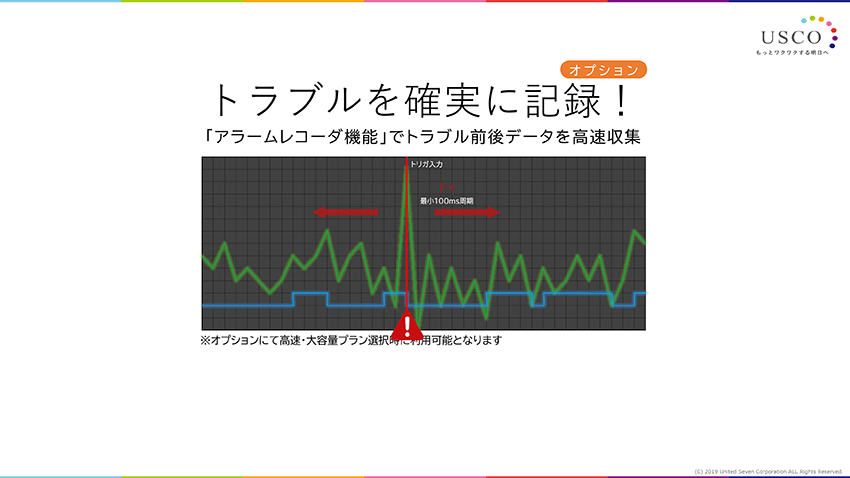

杉村:はい。高速でデータを取得したい場合は「高速大容量プラン」をオプションでご用意する予定です。また、トラブル発生時には、1分以下の高速周期で蓄積したデータを一括でクラウドに上げる「アラームレコーダー」という仕組みを導入する予定です。

小泉:そのような仕組みがあれば、ユーザーは遠隔でもトラブル対応の指示が出来ますね。あるいは、カメラの映像データと組み合わせた活用も出来るのではないでしょうか。

杉村:はい。ハードウェアにはRJ45コネクタを付けており、今後はイーサネットにも対応しようと思っていますので、ネットワークカメラを併用した事例が出てくるかもしれません。

小泉:PUSHLOGの利点は、産業機械が発する多頻度のデータを、短周期で受け取れる点であると感じました。したがって、映像処理に利用するのであれば、IPCと組み合わせた別のサービスを構築する、という案も考えられるのでは、と思いました。

杉村:そうですね。例えば現場にストレージを設置し、クラウドにはファイルナンバーのみを上げて、必要がある場合だけストレージに保存した画像データを確認する、という活用方法もあると思います。

次ページは、「FA機器をいじらずIoT化出来る点が、製造業には魅力的」

無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。