国立大学法人 東京大学 大学院医学系研究科、医学部附属病院、東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本)、日本電子株式会社、株式会社ニコン、株式会社ニコンソリューションズは、生命科学・医学分野における、大規模データの共有と利活用、遠隔での実験などを可能にするリモート研究環境の構築および、その基盤となる要素技術やシステム開発により、リモートバイオDXを推進する連携協定を、2023年12月21日に締結した。

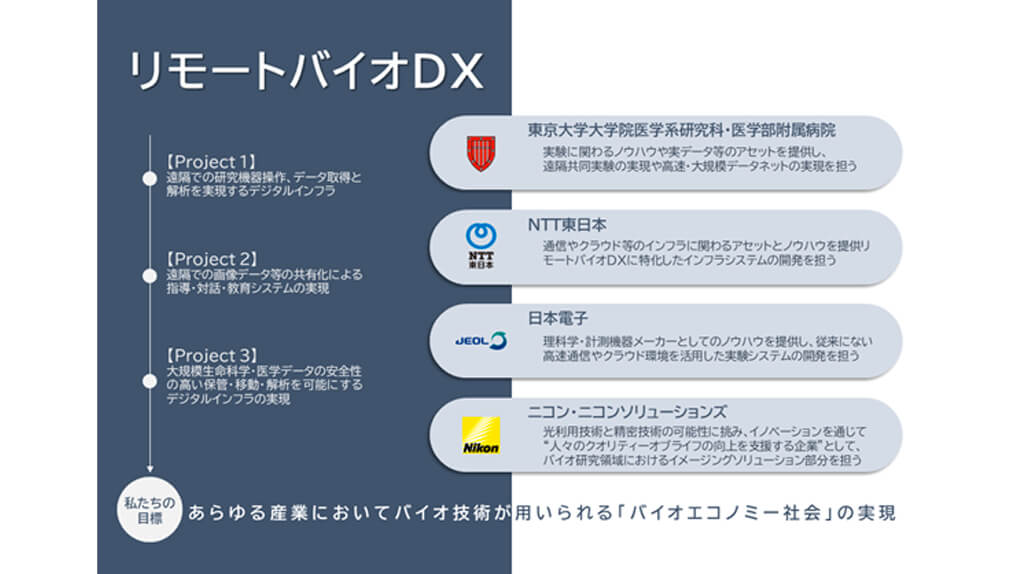

今回連携協定を締結したことにより、主に3つの取り組みを行うことで、リモートバイオDXの実現を目指す。

一つ目の取り組みは、日本電子とニコンの機器(顕微鏡、画像解析装置)を、NTT東日本が提供するAPN IOWN1.0などのネットワークで接続することで、遠隔からでも現地で操作するのと同等の操作性を目指す。(トップ画イメージ)

加えて、取得した膨大な実験データを転送し、研究者間でシェアできる仕組みを開発する。

二つ目の取り組みは、遠隔での画像データ等の共有化による指導・対話・教育システムの実現だ。

バイオ領域の実験では、複数の専門家が1台の顕微鏡からの画像をリアルタイムで見ながら議論を行うことも多い。また、操作にあたり専門知識が必要な機器も多く、その指導を遠隔で行えることは重要だ。

そこで、リアルタイムにコミュニケーションし、遠隔地からでも共同研究ができる環境構築を目指す。

三つ目の取り組みは、大規模生命科学・医学データを、安全性に保管・移動・解析するデジタルインフラの実現だ。

バイオ領域では、最大でペタバイト級の膨大なデータ量を扱うことも多く、そのデータの転送は、従来のネットワークの帯域だけでは不十分と言われている。また、経済安全保障の観点からも重要な実験データを安全に国内で運用・保管できる仕組み(ブロックチェーンの活用等)は研究者からも求められている。

そこで、今後爆発的に増加するバイオ領域のデータを安全に格納保存するほか、データ自体を高速に転送し、かつ高性能なAIサーバを用いて解析できる仕組みを目指す。

今後は、2024年3月に「“リモートバイオDX”に向けたキックオフシンポジウム(仮称)」を開催し、2024年度中に顕微鏡等機器の遠隔操作ならびに、コミュニケーションのリアルタイム化に取り組むとしている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。