国立大学法人東北大学と国立研究開発法人日本医療研究開発機構は、日本の主要なバイオバンク間において、一度の記入で申請が可能なシステムを開発し、その試行運用を開始した。このシステムは、複数のバイオバンクをまたいで利用申請を行う際に利用できる。

バイオバンクは、同意のもと提供された血液や組織などの検体(以下、試料)と診療情報などを保管し、医学研究に活用する仕組みだ。世界各国でバイオバンクの整備は進んでおり、日本でも主要な14のバイオバンクが参画するバイオバンク・ネットワークを構築し、バイオバンク横断検索システムの運用を行うなど、利活用の促進に取り組んできた。

そして今回、さらなる利活用の促進を図るため、バイオバンク・ネットワークに参画するバイオバンクの分譲申請を共通して行える利用申請システムを開発し、試行的な運用を開始した形だ。

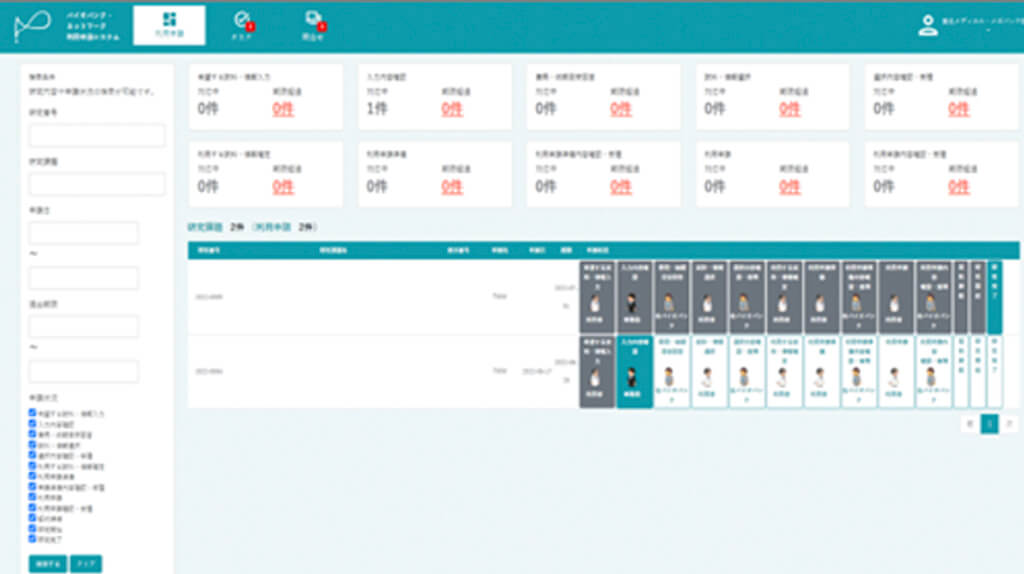

同申請システムでは、利用者が共通の利用申請フォームに一度記入すると、参画するバイオバンクそれぞれの利用申請書が自動作成される。さらに、利用者とバイオバンクの担当者が進捗を共有して手続きを進められるよう、希望する試料・情報の入力から分譲申請までを課題管理ツールとして実装し、プロセスを「見える化」している。

利用方法は、利用者がバイオバンク横断検索システムを利用し、試料・情報を検索する。そして、利用申請システムにログインし、分譲を希望する試料・情報、研究課題名、研究概要等を入力すると、各バイオバンクへの利用希望について情報が共有されます。

次に、各バイオバンクが所要費用・時間を概算し利用者に回答。利用者は回答結果から、利活用を希望する試料・情報を検討・選択し各バイオバンクとの事前相談を行い、分譲申請の準備に進む。

両者合意のうえで、利用者はバイオバンク・ネットワークの共通の利用申請フォームに記入すると、利用申請書が自動作成される。各バイオバンクはその利用申請書をもって、個別に分譲申請を受け付けて、手続きを行うという流れだ。

これにより、アカデミアや企業のゲノム医療研究、創薬開発の研究者などの利用者は、バイオバンク横断検索システムで検索した試料・情報について、共通の利用申請フォームに一度記入するだけで複数のバイオバンクの担当者にアクセスでき、分譲申請ができるようになった。

今後は、申請書提出後のフローについても、バイオバンク間で共通化可能な要素の抽出などを通じて、手続きとその後の処理の円滑化を検討していくとしている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。