近年、音声による案内や音による注意喚起などの、音声や音の活用シーンの増加とともに、受け取り手が聞きやすく、分かりやすく、自然に情報を受け取れるような「音の聴こえ方」を自由に設定する、音のデザインの重要性が高まり、注目を集めている。

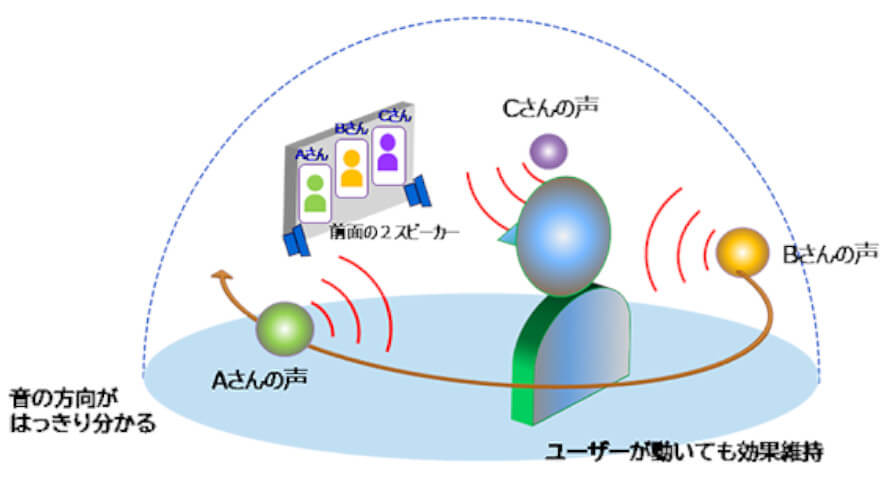

また、オンラインでの会議やビジネス、コミュニケーションが当たり前になると共にARやVRによる仮想環境の活用が進むなかで、より人間の感覚とリンクした音の聴こえ方の実現について、ニーズが高まっている。特に、臨場感の再現や、伝わりやすく分かりやすい音の聴こえ方の実現手段の一つとして、音が聞こえるときの「方向感」の再現が期待されている。

しかし、これまで、このような「音の聴こえ方」を実現するためには、多数のスピーカーを用いて複合的な音を創りだしたり、耳元での音の再現のためにイヤホンやヘッドホンを装着したりといった方法が必要で、実現条件に制約があった。

東芝デジタルソリューションズ株式会社は、音が聴こえてくる方向を自由に設定して認識できるようにし、人にとっての音の聴こえ方を自由に変えられるソフトウェア「Soundimension 仮想音像」の提供を開始した。

人間は、右耳に届く音と左耳に届く音のわずかな差を感じて、「音の方向」を認識する。つまり、左右の耳元にそれぞれ届く音を再生成できれば、方向感を持つ音をつくりだすことができる。

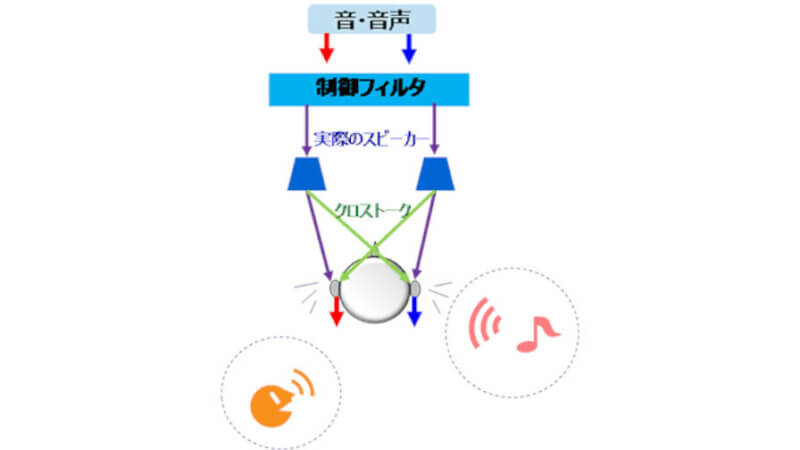

同ソリューションには、東芝研究開発センターが長年にわたり開発してきた、独自の仮想音像技術を活用している。この技術は、人が音の方向を認識するための左右の耳での音の違い、すなわち耳元周辺での音波の反射・回折による周波数特性の変化を、左右の耳間の相対音圧として2つのスピーカーを用いて再現し、「音の在りか」すなわち「音がここにある、という感覚」をつくりだす。

相対音圧を用いて音の方向感を実現するため、効果が得られるエリアが広いことが特長であり、ユーザーが頭を動かしてスピーカーに対するユーザーの耳の位置が多少変化しても、効果が保たれる。これにより、ユーザーがより自然な状態で音を楽しむことができるという。

また、特殊な機材を用いることなく、据え置きのスピーカーなどの、一般的な2つのスピーカーを活用し、ソフトウェア制御のみで「音の聴こえ方」のデザインを実現する。

このため、装置に組込むだけでなくコミュニケーションツール、ゲームや音楽ソフトウェアなど、アプリケーションソフトウェアの音出力部への適用や、音楽配信サービスにおけるリアルタイムの音響処理部分への使用、ノートPCやスマートフォンなどのポータブル機器上での、元々備わっているスピーカーを用いた音響効果実現などへと、適用の幅を広げることができる。

これにより「音情報を、情報を必要とする人に、聞きやすく、直感的に受け取れるよう有効に伝える」「臨場感を再現する」「音を自然に聞こえるように鳴らす」といった使い方に加え、「本来無いところから音が聴こえるようにする」など、音のデザインを、より自由に行うことができる。

(実際のスピーカーから鳴る音により生じるクロストーク(※)の影響を抑え、耳元での相対音圧の再現により音の方向感をつくりだす)

また、ナビゲーション・案内システムにおいては、ユーザーがどこにいても目的・対象の方向から案内音や効果音が聞こえるようにすることで、より効果的に注意を引くことができる。例えば「右をご覧ください・・・」のアナウンスの音声を右方向から聞こえるようにするなどが可能だ。

※ クロストーク:2つのスピーカーから音を出力するとき、右のスピーカーから右耳に届く音RRと、左のスピーカーから左耳に届く音LL以外に、右のスピーカーを出て左耳に届く音RL、及び左のスピーカーを出て右耳に届く音LRが存在する。このRL及びLRは、クロストークと呼ばれ、音の「方向感」の再現を妨げる要因となる。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。