2017年12月16日(土)、今年も実用性や商品性の高いアイデアを表彰するMakersの登竜門であるオリジナルハードウェアコンテスト”GUGEN2017”の大賞・優秀賞ノミネート作品のプレゼンと審査発表が行われた。

今年の応募数は159作品、そのうち第1次審査を通過した約70作品が展示されその中から各賞が選出された。

・GUGEN2017とは

P板.comが主催の日本最大級のハードウエアコンテスト、2009年に開催した「電子工作コンテスト」から数えて9年目で、新たな事業や産業を産み出していくための「ものづくり」をテーマに、実用性・商品性の高いハードウェアを募集。

「見て、きいて、触って、楽しむことのできる体験型展示会」として、専門家審査員のほか来場者からの評価をポイントとして受賞作品を選定するコンテストである。

なお、GUGEN2017の審査基準は以下のとおりだ。

「未来のふつう」となるであろう、オリジナルのハードウェア・電子工作を審査対象とし、下記項目の審査基準に添って審査。

・必要性 … ユーザーの役に立つモノか、金銭を出して購入したいアイデアか。

・実現性 … 製品として実現できるモノか。

・革新性 … 価格や素材など、現存する製品との違いがあるか。

・意匠性 … 操作性、使い易さを考慮しつつ、形状、色、素材が素晴らしいモノか。

・キャラクター性 … 製作者のスキル、熱意、思考から今後フォローしたいか。

目次

GUGEN2017大賞 人生100年時代に必要な歯磨きシステム チーム名:歯っぴー

2017年のGUGEN大賞は、電動歯ブラシの先端にカメラを搭載し、目に見えない汚れをスマートフォンで確認をしながら落とすことができる小山 昭則氏の作品となった。

歯ブラシの先端にあるカメラ横からは紫外線が歯に当たるようになっており、それを光学処理することで歯ブラシに接続された自分のスマートフォンに、歯の表面の状態をリアルタイムに表示できるようになっている。

実際スマートフォンには、歯のエナメル部分が緑色に、歯垢部分が赤く表示されるのでそこを重点的に電動歯ブラシを当てれば、もれなく歯垢を落とすができる。

特に奥歯など磨き漏れが多い場所でも、カメラが歯垢の様子をきちんととらえてくれるので、磨き漏れを防ぐことができる。

小山氏は、この歯ブラシを、歯周病が糖尿病へと発展することを防ぎ、この歯ブラシの方法を人生100年時代に向けた新しい方法として、製品化を急いでいるとのことだ。

現在のプロトタイプは、既製品の組み合わせ、スマホと歯ブラシも有線で接続されているしているが、2018年にはオリジナルの歯ブラシと無線化をめざし、2019年には歯ブラシが取得したデータをサーバーで収集し、歯科医と連携して遠隔診断なども視野に入れていると語る。

すでに歯ブラシメーカーともコンタクトをとっており、製品化が現実的になってきているようだ。

優秀賞 その① 布型タッチパネルTEXTILE++ チーム名:首都大学東京 IDEEA Lab

TEXTILE++は、繊維素材で構成された布型タッチパネルデバイスだ。

デバイスという表現が良いのか、本体そのものは、布に10円玉程度のBLEモジュールを搭載した制御基板が接続されているだけだ。

布の内部には、既存のタッチパネル技術である“抵抗膜方式”を応用しており、導電布の価格と比べると圧倒的にコストを抑えることが可能になっている。また、圧力座標を取得し外部機器と通信するための基盤を取り外せば洗濯も可能となっている。

小野氏はなぜこの作品を思いついたかというと、布団の中にいながら、電気をつけたり、テレビ等を操作できるパジャマが欲しかったからだと話した。

この作品の応用用途は幅広く、ジャンバーの袖口につけて様々な電子機器を制御したり、鍵盤の柄のついた布上で引く動作をすることで楽器になったりするなど、様々な電子機器を制御できる布製の製品を低コスト実現できることに審査員の注目が集まった。

優秀賞 その② クレープロボット「Q」 チーム名:モリロボ

もう一つの優秀賞は、チーム モリロボの自動でクレープを焼いてくれる、クレープロボ「Q」となった。

クレープ店では通常、生地を焼く人とクレープを盛り付ける人の二人必要になるのだが、このクレープロボがあれば、ボタン一つで自動的に生地を焼き上げてくれ、人間は盛り付けだけをすればよいので、一人体制でもお店を運営することができる。二人分の人件費が一人分で済むことになるのだ。

構造はいたってシンプルであるとのことだが、通常クレープは鉄板で生地を焼くとき、トンボと呼ばれる道具を使い均一かつきれいな円になるように伸ばす。

しかし、このクレープロボットの特徴は、クレープを焼く円形の鉄板側が回転し、固定されたローラーが生地を均一に伸ばす構造となっている。

鉄板を水平に回転させるために30年前のレコードプレイヤーを分解してその昔ながらの技術を応用したという。

来年の1月からは実店舗での導入テスト、6月には販売できるレベルまで性能や耐久性を向上させ、8月から本格的に販売をしていく予定だ。

https://youtu.be/iks6M9FRIG8

GOODアイデア賞 妊婦体験システムMommyTummy チーム名:小坂崇之

GOODアイデア賞は、神奈川工科大学の小坂 准教授の開発した妊婦体験システム「MommyTummy」となった。

誰もが妊婦の疑似体験をすることで、妊婦の大変さ、不便さをを理解し、社会全体がよりいっそう妊婦への配慮を心がけるようになるのが小坂氏の取組みのようだ。

疑似体験するものは今までもあったのだが、このMommyTummyが違うところは、妊娠をしてから臨月を迎えるまでの変化を2分間など設定した時間で体験することができるというポイントだ。

この、MommyTummyのウェアを装着して起動をすると、胎児の成長のスピードに合わせて、腹部に水が徐々にたまっていくのと同時に、ウェアの内側に複数装着されたゴムフーセンが頻度、強さで胎動を演出する。

実際、妊娠を経験したことがある女性の8割が自分の体験した変化に近いというデータもあるようだ。

CarryOtto チーム名:CarryOtto

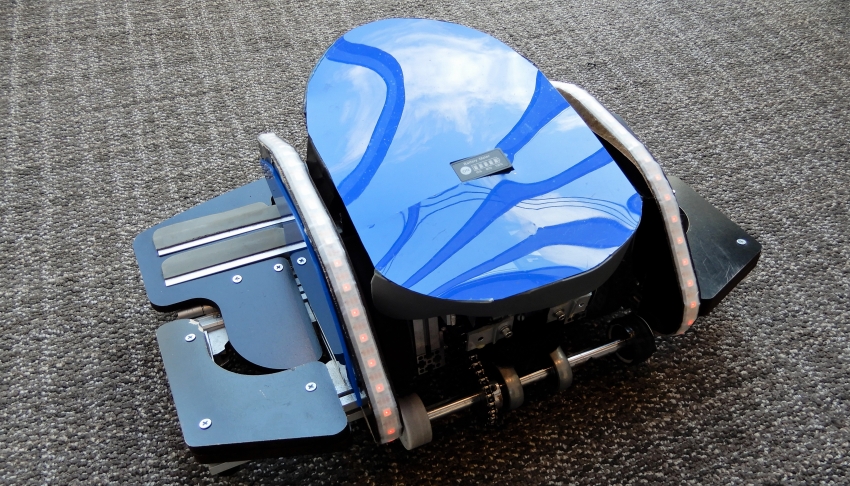

残念ながら、最終選考に残りながらも入賞を逃した“CarryOtto”は、電動駆動の車輪を活用した新しいスポーツだ。

車輪モーターの回転スピードをコントロールするリモコンを握り、車軸の両サイドから伸びた手綱を左右引くことで方向をコントロールるすというシンプルな操作性となっている。

“CarryOtto”は、スポーツとテクノロジーを融合することで、親子や祖父母・孫関係のファミリー,カップルや夫婦などの男女間,障害者と介護者といった皆が一緒になってできるスポーツを実現し、運動実施率を向上することで健康面での社会問題を解決していきたいとのことだ。

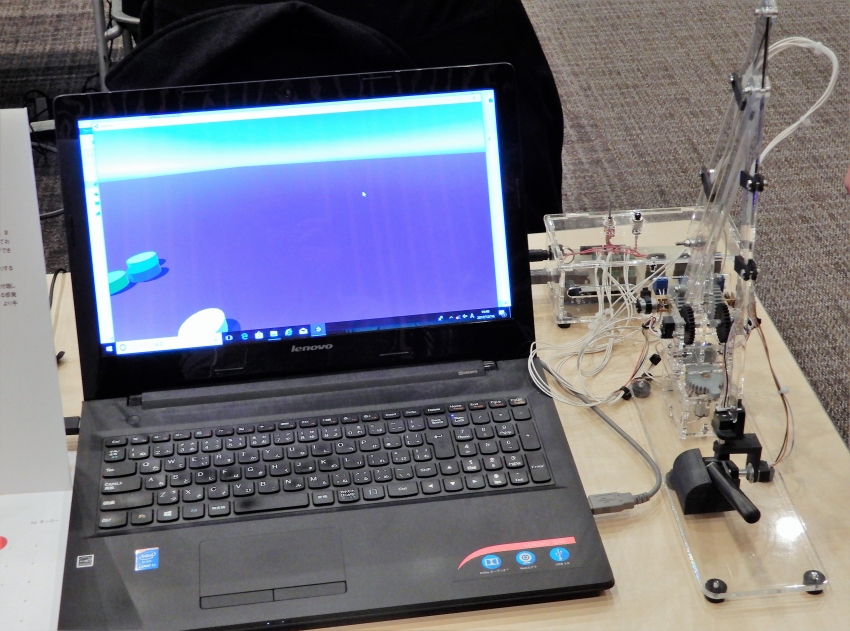

低価格力覚提示装置 チーム 名:あっひー

もう一つ入賞を逃したノミネート作品は、低価格力覚提示装置という、映像と組み合わせて力覚をフィードバックし仮想空間上に存在する物体に触れる感覚を得ることができる装置だ。

通常、力覚を提示する機器は数十万以上と高価であるのに対し、この作品は1万円以下で制作が可能になっている。

上記画像右下のスティックを操作すると、PCのモニタ上に表示された棒を動かすことができ、画面内での物体との接触により、スティックにその感覚がフィードバックされる。

その他の展示作品

その他、ユニーク性や完成度が高かった展示作品を一部紹介する。

ウダー4.7 by 宇田道信

バイオリンのようにフレットレスな音程を鳴らすことができる新感覚電子楽器。

CUBO by からくりプロトタイパーズ from 名古屋工業大学

アナログゲームのデジタル化により実現した最大8人まで遊べるオセロゲーム。体験したがゲーム性が非常に高い。

Hapbeat~Necklace Style Edition~by Hapbeat合同会社

機器を首から下げて、音楽に合わせて音の振動を体に伝えることで、聴覚だけでなく触覚で音楽を楽しむことができる。

水上ドローン BIKKE by ResearchKing

自作の、360度カメラを搭載した水中ドローン。水中を進むためのスクリューがついている。

立ち乗り型パーソナルモビリティ「Amper」 by Skilled Workers

両足で踏み込めば前進、片足だと旋回する立ち乗りモビリティ。

逃げるは恥だが役にたつ by もんだいガールズ

ルンバが内蔵されており、近づくと離れていくテレビ台。子供がテレビに近づきすぎるのを防ぐという。

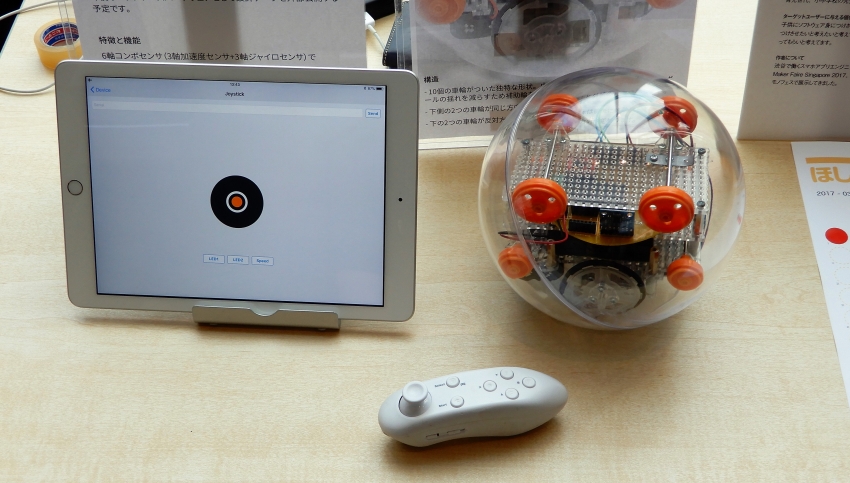

Omicro by Omicro

ジョイスティックで自由自在に球体を操ることができるOmicro。

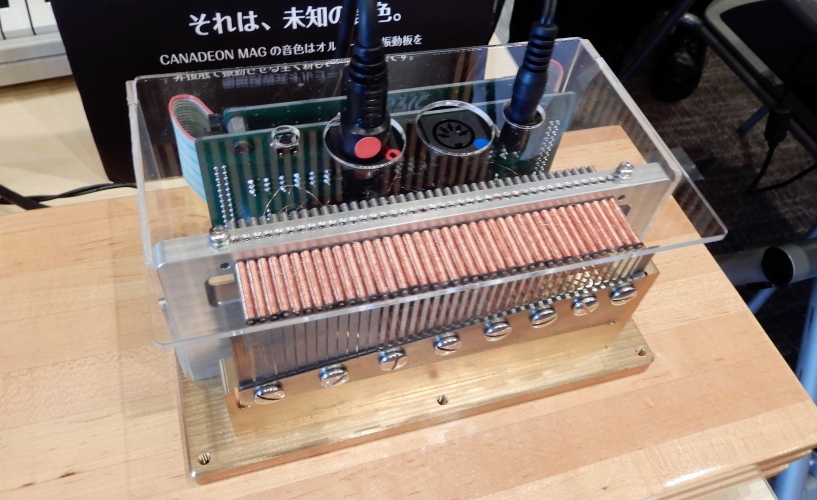

MAG SOUND(電磁誘導オルゴール)by CANADEON

電磁誘導技術でオルゴールの櫛歯を非接触で弾いて演奏するオルゴール。

ここ数年で、処理能力の高いマイコンボードや様々な種類のセンサーが安価に入手できるようになったことを受け、IoTらしい作品が増えた。また、安価な3Dプリンタも多く発売されたこともプロトタイプの見た目的な完成度の高さを後押ししたようだ。

アイデアだけに終わらず、具現化がしやすくなったに違いなく、メーカーズにとってチャンスが広がっているのかもしれない。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

1975年生まれ。株式会社アールジーン 取締役 / チーフコンサルタント。おサイフケータイの登場より数々のおサイフケータイのサービスの立ち上げに携わる。2005年に株式会社アールジーンを創業後は、AIを活用した医療関連サービス、BtoBtoC向け人工知能エンジン事業、事業会社のDXに関する事業立ち上げ支援やアドバイス、既存事業の業務プロセスを可視化、DXを支援するコンサルテーションを行っている。