今年の5月に公開された2018年版「ものづくり白書」。「読まなくちゃ」と思ってはいるものの、日々の仕事に忙殺され、まだ読めていない。そんな方もいるのではないでしょうか。

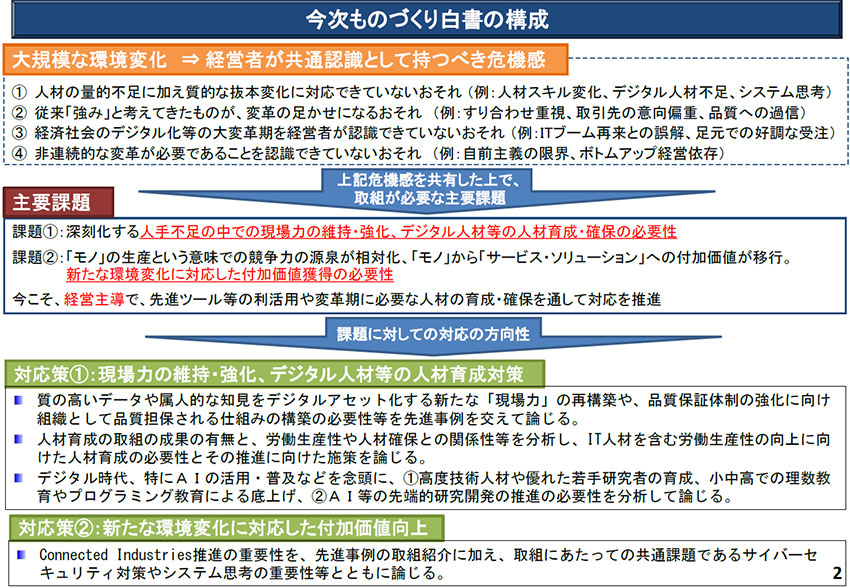

「ものづくり白書」は日本の製造業に関する政府の指針と施策が書かれた報告書です。その概要は、たとえ本書を熟読していなくても、メディアでの紹介記事や製造業に関わるイベントでの経産省による講演を通して知ることができます。特に、2018年版の次の「4つの危機感」については、経営者に向けた強いメッセージとして印象に残っている方も多いのではないでしょうか。

4つの危機感

- 人材の量的不足に加えて質的な抜本変化に対応できていないおそれ

- 従来「強み」と考えてきたものが、変革の足かせになるおそれ

- 経済社会のデジタル化等の大変革期を経営者が認識できていないおそれ

- 非連続的な変革が必要であることを認識できていないおそれ

ただ、これを知っただけでは、ものづくり白書を読んだことにはなりません。確かに、4つの危機感は「ものづくり白書」の根幹であり、最も重要なメッセージです。しかし、重要なことはその「細部」にこそたくさん書かれているのです。約4,500社のアンケート回答による製造業の課題の分析と対応策、そして詳細な取材にもとづいた約150におよぶ先進事例。製造業が「危機」を乗り越えるためのヒントが各所にちりばめられています。特に、企業や団体の取り組み事例はとても詳細に書かれており、参考になるものばかりです。

そこで、本稿ではできるだけ細部のポイントにこだわり、「ものづくり白書」を紹介します。前半では、ものづくり白書は具体的にどのような構成になっており、「何が書かれている文書なのか」を説明します。後半では、経産省が取りまとめた第1章「我が国ものづくり産業が直面する課題と展望」に着目し、重要な部分をいくつかピックアップして紹介します。

なお、本稿は経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 課長補佐の住田光世氏の協力のもと作成しました。住田氏には、5月に白書が公開されてからの反響や課題と、来年の5月に公開予定の2019年版の白書作成に向けた取り組みについてもうかがいました(後編)。

「ものづくり白書」の概要を知る

まず、「ものづくり白書」(以下、白書)の構成について説明します。白書は「概要」と「本文」に分かれており、PDFでダウンロードが可能です。概要は、本文のポイントを74ページにまとめた資料です。また、本文は紙の本としてもまとめられています。常時、書店に在庫があるということではないようですが、取り寄せは可能です。あるいは、Amazonで注文すればすぐに手に入ります。

「本文」には、「第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題」と「第2部 平成29年度においてものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策」があります。第2部は、2017年版のものづくり白書にもとづいて行った施策について報告したものです。2018年版の白書とは主に第1部のことであり、「概要」も第1部をまとめたものです。第1部は以下の4つの構成になっています。

総論

第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

第2章 ものづくり人材の確保と育成

第3章 ものづくりの基盤を支える教育・研究開発

第1章は経済産業省、第2章は厚生労働省、第3章は文部科学省がとりまとめています。本稿では1章に焦点を当てますが、まず全体の構成について簡単に説明します。

上記にあるように、第1章の前に「総論」という文書があります。総論は次のように始まります。

現在、我が国ものづくり産業は大きな転換点に直面している。(中略)「大きな転換点」と言っても、「またか」と感じる向きもあろう。

日本の製造業はこれまでも幾度となく危機を乗り越えてきました。そして、足下の経済は好調であり、受注も設備投資も増加しています。その一方で人手不足に悩まされ、「仕事はあるのに人手が足りず納期が守れない」という状況にある企業も少なくありません。これでは「大きな転換点」という実感をもつことは難しいだろう、と前置きをしているわけです。しかし、その上で次のように続けています。

過去の成功は将来における成功までも約するものではない。(中略)「第四次産業革命」が到来する中、我が国ものづくり産業が直面する課題は、プラザ合意後の円高不況、不良債権問題を契機とする金融不況、リーマンショック、といった過去の困難な時期と比較しても、より本質的で、より深刻なものである。

「より本質的で、より深刻なもの」とは何でしょうか。それは、ものづくりの競争力の源泉が「モノ」から「サービス・ソリューション」へ移行しているという変化です。このような変化が起こったことはこれまでの歴史で一度もありませんでした。そうした世界の大きな変化に対し、日本の製造業が取り残されるという危機感があります。さらに、日本の場合には人材不足の問題もあります。この「ダブルパンチ」により、日本はこれまでにない転換点を迎えているということが語られています。

実際に、経産省らが製造業4,500社にアンケートを行ったところ、その危機感が浮き彫りになりました。それをまとめたのが「4つの危機感」です。経産省の住田氏によると、この4つの危機感は、白書の企画の段階で定まっていたものではなく、約半年にわたる詳細な取材の末、見えてきた実態だと言います。そして、4つの危機感は主に経営者に向けたメッセージです。この危機を突破するには、「経営者の実行力」が不可欠であると、白書は明確に訴えかけています。

こうした背景が2018年版ものづくり白書の根幹にあり、1章から3章までのすべての内容がこの危機感に紐づいて書かれています。

次ページ:第1章~3章の構成を知る

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。