人材不足解決への架け橋となるべく、HRテックに取り組む企業が増えている。

HRテックは、HR(Human Resouse)人材育成、人事評価、採用活動といった人事領域への業務改善をテクノロジーで解決しようという試みの造語だ。近年、活発なHRテックへの事業サービス展開が行われており、国内だけでみてもHRテック関連では約500サービス近くの広がりを見せている。

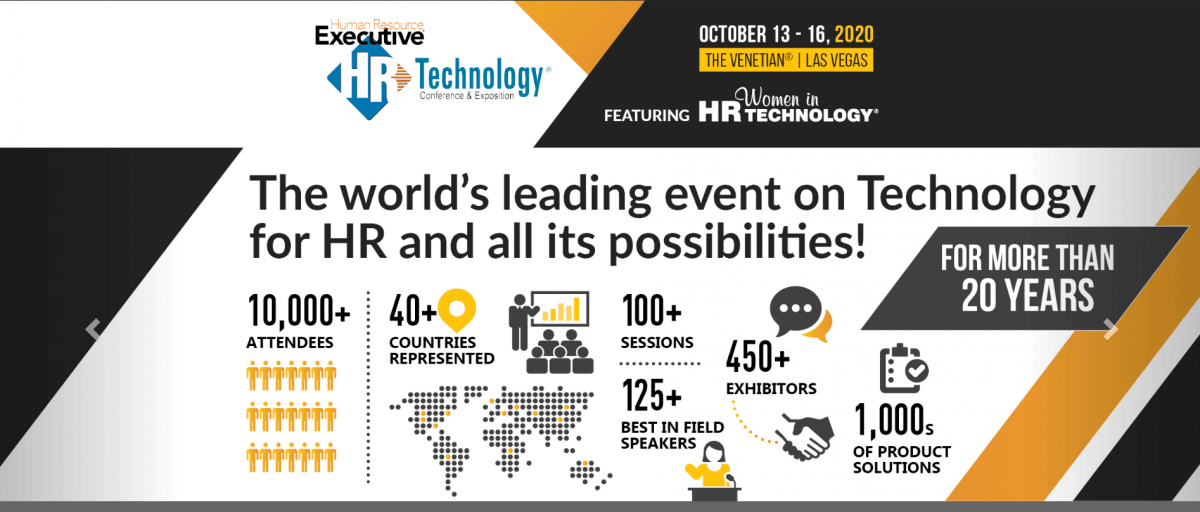

そんなHRテックは、市場規模だけで見ても着実に規模が大きくなっており、2019年度では355億にまでのぼると予想されている。毎年海外で開催されている「HR Technology Conference」 では、出展社数が450以上もの規模にまで成長していることからも、世界的なHRテックへの関心の高まりを感じることができる。

さて、HRテックといって何を思いうかべるだろうか。

WEBで求人をチェックしたり、面接申し込みするのも一つのHRテックなのかもしれない。LINEが求人サービスを開始したことは記憶に新しいが、HRテックに関心が高まっているのは、いくつかの背景が関わっていると考えられる。

1.デジタル機器の発達

人事資料をまだ紙ベースで管理している企業は多いのではないだろうか。辞表は手書きで提出している人もいるだろう。そのように筆者も教わった記憶がある。しかしながら、その紙媒体を取り扱う煩雑さはさることながら、紙媒体でかつ紛失してはいけない重要書類の取り扱い手順に困らされたことはないだろうか。

身の周りをみわたせば、パソコン、タブレット、携帯電話とデジタル機器は山のようにあり、最近になって事務処理はWEB上で完結するものが増えたと感じる。携帯内のSuicaのデータがそのまま出張記録と紐づけられ、出張費申請に金額を都度入力しなくてよくなったり、勤怠入力を携帯などの所有端末で行うことができるようになった。また、コミュニケーションツールでチャットを使っている人もかなり増えただろう。ChatWork、Slack、Teamsなど、様々なツールがあふれ、また無料で使えるものも多い。

働き方改革が叫ばれるなか、自分の時間を有効活用するためにもこれらのツールと関わる時間が増えたのではないだろうか。

2.クラウドサービスの手軽さ

人事システムが導入できるのは、オンプレミス型のサーバ設置および保守費用が確保できる企業のみだった時代から、近年では月額数万円で活用できるクラウドサービスが増えた。金額の安さに加え、そのサーバを管理する社内SEが不在でも使える簡単なサービスができたことで、中小企業でも、気軽に活用できるようになったのは大きい。

また、サーバ設置にかかる費用もなければ初期費用も抑えられ、さらに月額使用料を支払うことで最新のアプリケーションが常に提供される点もサービス継続につながりやすいのだろう。

3.人事部門に求められるスキル変化

さて、肝心なのはこの3点目だ。

私自身も人事部門の仕事は少し触れたので、その難しさに直面した。採用ひとつにしてもどの人が、どのポジションで、どのように活躍してくれそうか、を常に思い描きながら相手から話を引き出す必要がある。

それだけではない。人の流れが非常に流動的になっていく世の中で、今までの経験だけでは管理や対応が難しく、さらには働き方改革により働く場所、時間などがより自由になっていけばいくほど、人を評価することが難しくなる。こうした流れをふまえ、人事に関するデータを蓄積、可視化し科学的に人材配置しようという流れが少しずつできてきた。

また、同時に採用に対する戦略性も経営者から求められるようになり、より一層専門性やスキルを問われるようになった。人事が積極的に求職者に対して働きかけ、優秀な人材を早期に確保する「攻めの採用」はビズリーチが既に提唱している。

HRテックにこれから求められるのは、こうした時代背景の変化を取り込みながら蓄積したデータを可視化だけでなく、分析ができ、またその分析結果から適切な人員配置や、評価を行えるということだろう。働き方改革によって、評価の対象はこれから成果主義へ移行していくなか、どのような評価基準で評価していくべきなのか、またどのような人材をいつまでに採用すべきか計画および戦略をたてるのがまさにこれからの人事部門に求められるであろうポイントだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWSの運営母体である、株式会社アールジーン、コンサルティング事業部コンサルタント。IoTに関する様々な情報も取材して、皆様にお届けいたします。