株式会社大林組は、スマートシティにおけるエネルギーシステムの設計支援ツール「エコナビ®(シティ版)」を開発した。

建物の運用エネルギーを減らすことは、コスト削減のみならず、地球温暖化を抑制するうえでも非常に効果的だ。大林組が1998年に開発したエコナビは、建物への省エネ手法適用の効果とコストとの関係を「見える化」し、効果的な省エネ手法の組み合わせを導き出す設計支援ツールだ。最初に開発した一般建物の新築を想定した汎用版に続き、その後、マンションなどさまざまな建物新築やリニューアルなど、用途に合わせた各種エコナビを開発し、実績を重ねてきた。

近年、各地で計画されているスマートシティでは、個々の建物の省エネ・低炭素化に加え、面的広がりを持ったエリアにおける複数の建物群をネットワーク化し、分散型電源システムの導入や建物間での電気・熱の融通などエネルギーの共同利用(面的利用)により、さらに大きな省エネ効果を得ることが期待されている。

今回開発されたエコナビ(シティ版)は、そのようなエネルギーの面的利用に際して、最適なシステムを設計するため、複数の建物や施設からなるエリアの省エネ・低炭素化、さらに電力自給率(※1)を簡単に評価できるツールだ。

エコナビ(シティ版)の主な特長

簡単な入力でエリアのエネルギーシステムを評価

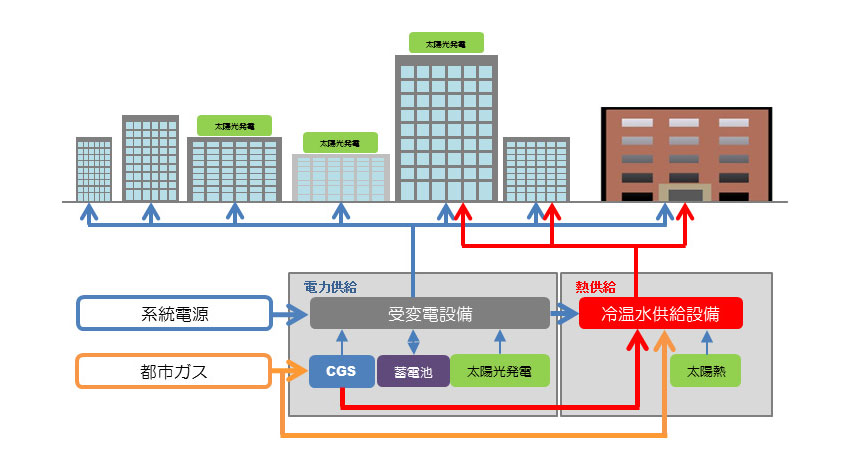

複数の建物や施設からなるエリアの熱需要と電力需要に対して、従来の系統電源や都市ガスに加え、ガスエンジンや燃料電池によるコージェネレーションシステム(※2)、太陽光発電設備、大型蓄電池設備など、各種分散型電源(※3)を組み合わせたエネルギーシステムを計画。エリア内の建物条件(面積や用途など)、各種設備の容量と性能、運転条件などを設定することで、年間のエネルギー費、エネルギー消費量、CO2排出量などを簡単に評価する。

費用対効果を分かりやすく表示

各種設備などの工事費やメンテナンス費などの概算データを内蔵しているため、各種計画条件に対する費用対効果の評価を行うことができる。併せて導入を計画する熱電供給システムの事業性も内部収益率(IRR)により評価できる。計画条件の変更を繰り返しながら、事業性、省エネ性、低炭素性、さらに電力供給の安定性に配慮した最適な組み合わせを探索する。

エリアのBCP対応性も評価

設計するエネルギーシステムの任意の時刻や時間帯における電力自給率や蓄電池の放電可能時間を年間出現頻度の形で予測。求められた任意時間帯におけるエリア内の電力自給率と、その自給率の年間達成確率によりBCP対応性を評価する。

エコナビ(シティ版)の概要

計画システム例

計画条件例

地域内の建物の用途と規模を以下のとおり想定し、(1)~(4)の4ケースについて検討。

ホテル(70,000㎡)、商業(20,000㎡)、病院(20,000㎡)

①基準ケース(分散型電源なしの場合)

②ガスエンジン CGS 2000kWを導入

③太陽光電池 PV 1000kWを②に追加導入

④蓄電池 BAT 500kW・3000kWhを③に追加導入

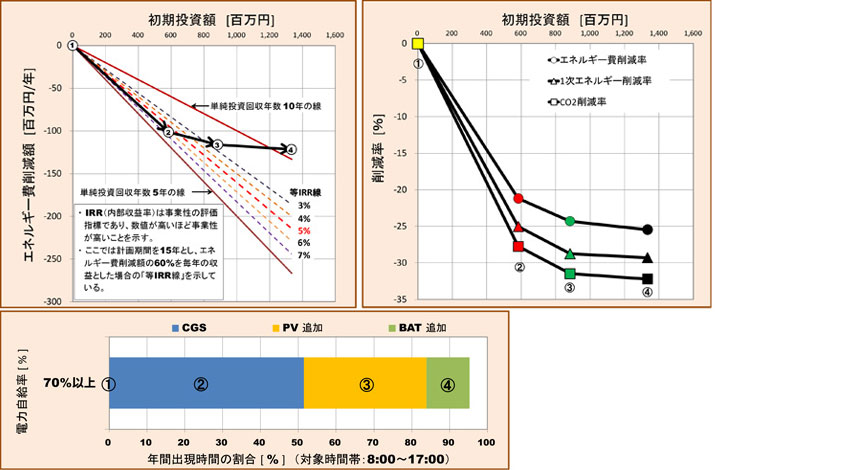

評価例

(1)~(4)の4ケースの費用対効果、エネルギー費等削減率、電力自給率の年間出現時間の割合の評価例を示す。

CGS(ガスエンジンコージェネレーション)の導入により、年間の8:00~17:00の総時間のうち、電力自給率70%以上の時間の割合は52%となる。

さらにその割合はPV(太陽光発電)により83%、BAT(蓄電池)により95%と増加する。

ケース(1)に対する分散型電源導入ケース(2)~(4)の評価

ケース(2):初期投資額の回収は短期となり、導入機器の収益性も高いが、ケース(3)に比較してエネルギー費等削減率は小さく、電力自給率が低くBCP対応能力に劣る。

ケース(3):ケース(2)と比較し、初期投資の回収期間が延び、導入機器の収益性が悪化するが、エネルギー費等削減率が増大するとともに、電力自給率が高まりBCP対応能力が向上する。

ケース(4):ケース(3)と比較し、初期投資の回収期間が長期化し、導入機器の収益性が低下するうえ、エネルギー費等削減率はほぼ同等となるが、電力自給率はさらに高まり、BCP対応能力はより強固なものとなる。

大林組は、今後、エコナビ(シティ版)を用いて、複数かつ多用途の建物が混在する都市内の街区、大規模な学校、病院施設などに最適なエネルギーシステムを提案していく。

※1 電力自給率

毎時刻の電力需要に対して分散型電源だけで何%供給できるかを示す指標

※2 コージェネレーションシステム

熱源より電力と熱を生産し供給するシステム

※3 分散型電源

電源を各需要地に近接して分散配置して電力の供給を行う機械またはその方式

【関連リンク】

・大林組(OBAYASHI)

・エコナビ

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。