富士通株式会社は、下水道事業者向けにゲリラ豪雨などによる被害軽減を目的とした下水道氾濫検知ソリューションを、8月15日より販売開始した。

近年、局所的な豪雨の多発や都市化の進展などにより、下水道氾濫の被害が甚大化する傾向にあり、浸水対策として、下水道管路の増改築や迅速な水位情報の収集が求められています。このような背景もあり、2015年度に改正・施行された水防法では、地下街などの周辺地域に対し、下水道施設の水位情報を周知する制度が創設されました。

しかし、従来方式の一つである、光ファイバーを用いた下水道管路内の水位測定方式では、測定箇所まで専用ケーブルを敷設する必要があり、導入のために多大なコストがかかるという。また、バッテリーを搭載した水位センサーを活用する方式は、頻繁に電池交換を行う必要があり、多大なメンテナンスコストがかかる課題があった。

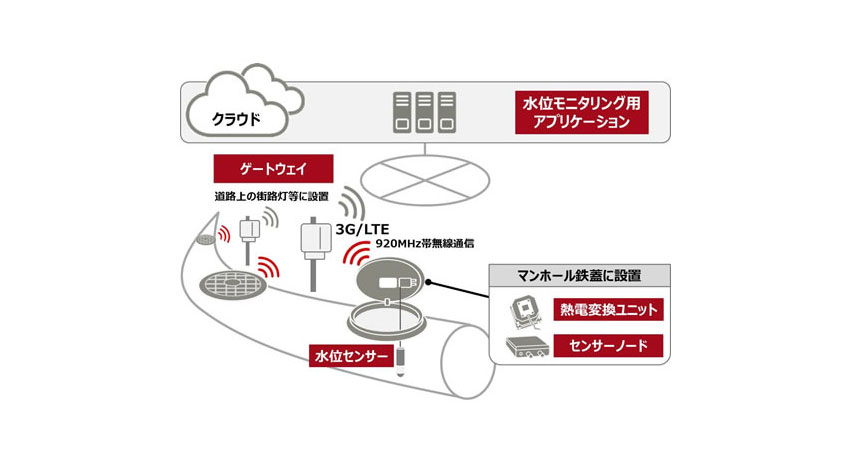

同ソリューションでは、水位情報を収集するセンサーを下水道のマンホールに設置し、無線通信で5分ごとの水位情報をクラウド上に収集(注1)する。水位情報を収集するセンサーには、温度差より得られるエネルギーを電力に変換する熱電変換ユニットから電力を供給。同ユニットは、富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社が開発し、バッテリーのみでセンサーを駆動する方式と比較すると、電池交換周期が10カ月から5年に延長(注2)できる。そのため、運用を大幅に効率化できることに加え、電源敷設工事が不要となり導入コストの抑制が見込めるという。

同ソリューションにより、急激な下水道管路内の水位上昇を即座に検知でき、局所的な集中豪雨に伴う氾濫被害の軽減に向けた迅速な対応が可能となる。また、蓄積した水位情報から排水計画の検証や管路更新計画に役立てることができる。

同ソリューションの特長は以下。

電池交換周期の大幅な長期化によるメンテナンスコスト削減を実現

マンホール蓋の温度変化から得られるエネルギーを電力に変換する熱電変換ユニットを用い、水位センサーとセンサーノードに電力を供給する。これにより、標準的な利用条件で約5年という長期間、電池交換のメンテナンスが不要となる。また、熱電変換ユニットは、小型化・高効率化を実現することで、国内で初めてマンホール蓋への直接搭載が可能となった。

既設のマンホールから測定箇所を選択でき、きめこまやかな水位情報の収集が可能

水位センサーにより収集される水位情報は、マンホール周辺に設置されたゲートウェイを経由してクラウドに転送される。水位センサーは、電源や光ファイバーケーブルの敷設が不要なため、既設のマンホールから測定したい箇所を柔軟に選択でき、導入コストの抑制が見込める。また、水位情報の測定時間の間隔は、天候や測定箇所の特性に応じて、変更することが可能。

下水道管路内の水位情報をリアルタイムに可視化

マンホールから下水道管路内の水位情報を定期的にクラウドに収集・蓄積し、水位モニタリング用アプリケーションにて地図上にグラフ表示。自治体の防災担当者は、Webブラウザからインターネット経由で各マンホールの水位情報を確認し、有事の際には、地域住民に対して即座に氾濫情報の通知や被害抑制に向けた事前対応を行うことができる。

注1 無線通信で5分ごとの水位情報をクラウド上に収集:基本設定は、雨天時5分ごと、晴天時1時間ごと。

注2 電池交換周期が10カ月から5年に延長:富士通研究所が福島県郡山市で実証した結果をもとに試算。

【関連リンク】

・富士通(FUJITSU)

・富士通九州ネットワークテクノロジーズ(Fujitsu Kyushu Network Technologies)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。