株式会社日立製作所(以下、日立)は、コンクリートや金属などが密集し電波が届きにくい製造現場でも高品質な通信を実現する、回転偏波無線機の試作に成功したと発表した。

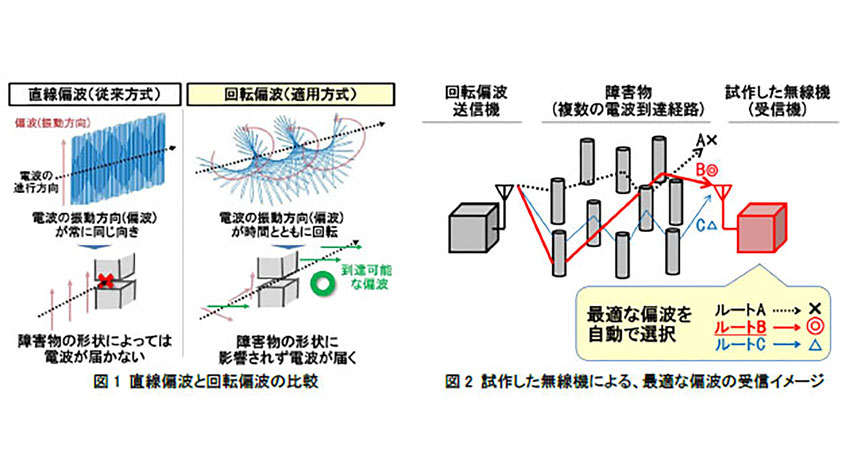

回転偏波は、従来の無線通信(直線偏波)と異なり、電波の振動方向(偏波)が回転することで、さまざまな障害物がある環境でも電波を到達可能とする通信方式だ(図1)。今回試作した無線機は、送信された回転偏波から、最適な偏波を自動で選択して受信することが可能なため、高品質な通信を実現できるという(図2)。

日立の工場(270m×30m×20m)で実証実験を行ったところ、従来の無線通信では金属構造物などに電波が反射してしまい、通信困難な地点が複数あった。しかし、同試作機を用いることで、全ての地点で良好な通信が可能になることが確認された。

今後、同社は、実証実験を重ねることで回転偏波無線通信技術の開発・実用化を加速し、高い信頼性を要求されるIoTシステムへの活用を目指す方針だ。

<背景と詳細>

近年、製造現場の高効率稼働などを目的として、機器に設置されたセンサーと、無線通信ネットワークにより、機器の稼働状態を監視・制御するIoTシステムの普及が進んでいる。

これまでの無線通信には直線偏波が用いられており、一定方向に振動する電波しか送信されず、製造現場のレイアウトや送受信機の配置によって電波が届きにくい地点があった。これを解決するため、日立は、偏波が回転する新しい電波利用方式として回転偏波による無線通信を2010年に考案し、原理検証を行ってきた。しかし、送信された回転偏波は、複数の方向から受信機に届くため、効率良く受信・復調することが困難だった。

そこで日立は、回転偏波が受信機に到達するまでの複数の経路(伝搬路)ごとに偏波の受信状況を評価し、最適な偏波を選択した上で復調する技術を開発した。

具体的には、電波により送信されるデータ(パケット)の先頭部分を受信した際に評価し、最も良好に通信可能な方向の偏波を選択する。さらに、その後に続くデータ部分を受信する際に、選択した方向の偏波のみを抽出し、復調する。

同技術を無線通信の受信機に用いることで、障害物の有無やレイアウトなどの影響を受けずに、良好な通信品質を維持可能な無線機を試作することが可能となった。

【関連リンク】

・日立(HITACHI)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。