【概要】

■IoTにおいて、センサーやデバイス/端末の近くで分散処理を行うためのエッジコンピューティング拠点を、エッジマイクロデータセンターと呼ぶ

■エッジマイクロデータセンターは、サーバー、ネットワーク機器、ストレージから構成され、都市部や、建物/店舗などに設置、端末とのデータ通信/処理で高いレスポンスを実現

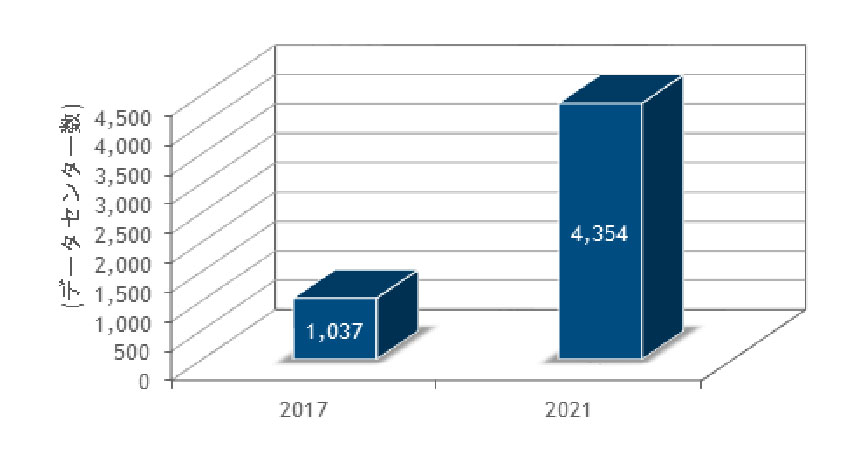

■コネクテッドカーや製造オペレーションのIoTの取り組みが進むため、国内エッジマイクロデータセンター数は、2017年末の1,037か所から、2021年末には4,354か所に増加

IoTでは、センサーやデバイスなどの端末の近くでデータを分散処理することによって、端末利用者に対して高いレスポンスでサービスを提供することができる。

端末近くでデータ処理することを、「エッジコンピューティング」と呼び、クラウドサービスによる中央処理とは別に、こうした分散処理システムを配備するメリットに注目が集まっている。

IDCでは、エッジコンピューティングを行うシステムの設置場所を「エッジIT」と呼び、さらにエッジITの中でもユーザー固有の業務処理を行うために、独立したスペースやフロアを設けてICT機器(サーバー、ストレージ、IoTゲートウェイ/ネットワーク機器)を設置する設備を、「エッジマイクロデータセンター」と呼んでいる。

今回の調査では、「コネクテッドカー」「製造オペレーション(工場)」という2つのIoTユースケースについて、国内で設置されるエッジマイクロデータセンターの数を推定した。

これによると、2017年末時点の国内エッジマイクロデータセンターは1,037か所だった。主に製造オペレーションにおけるIoTの、試験導入や実証実験のためのエッジ拠点が、その多くを占めていると推定している。

2021年末になると、この数は4,354か所に増加する見込みだ。これは、製造オペレーションだけでなく、コネクテッドカーのためのエッジ拠点も増加するためだという。

コネクテッドカーのエッジ拠点は、都市部や幹線道路における映像/音響コンテンツなどの自動車向け配信サービス(インフォテイメント)に利用されることが多い傾向となる見込みだ。

エッジマイクロデータセンターの1か所あたりの設備規模はまだ小さく、平均的にはサーバーラック1本に収納可能な程度にとどまる。

したがってエッジマイクロデータセンターのために新たにサーバールームを建設する必要性は小さく、主に既設のサーバールームやデータセンターの空きスペースに設置すれば済むことが多いと、IDCは予測している。

ただし、「2021年以降はミッションクリティカルなエッジ処理が増える可能性が高く、電源システムや冷却システムの増強が必要になる場合も増えるだろう」と、IDC Japan ITサービス リサーチマネージャー 伊藤未明氏は述べている。

【関連リンク】

・IDC Japan

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。