水位管理のコストを減らしたい

米作りの課題の1つに、水の管理がある。

農家では「災害暦」と呼ばれる表を作成し、季節ごとに水位の管理を行っている。しかし大規模経営体の農家では、1日2回も全ての農地を実際に回って管理することは大変な手間である。

一方、米の10a当たりの収入が約14万円に対し、同面積の生産コスト(物材費、労働費、利子・地代費)は約11万円かかるなど、米作りは収益性が低く、水管理に対して人件費をかける余裕が農家にはない。

こういった米作りにおける水位管理の課題を解決するために、静岡県磐田市にある農健と袋井市にある個人農家4名が、水位・水温センサーと自動給水弁を利用した水管理コスト削減に取り組んだ。

水位・水温センサーによる可視化

水位管理システムは、以下の2点で構成されている。

(1)水位・水温センサーによる可視化

(2)自動給水弁を使った水位の遠隔調整

(1)についてはトップ画像のような流れになっている。

まず、水中に立てたセンサーが30分ごとに水位・水温を測定する。センサーによって計測されたデータはLoRaWANによって電柱に設置された基地局に送られる。

基地局に吸い上げられたデータはLTE通信によって「IIJ IoTプラットフォーム」に集約され、水位の確認ができるアプリにAPI連携して送られる。ユーザーはタブレットやPCを使って、水位の状況を把握することができる。

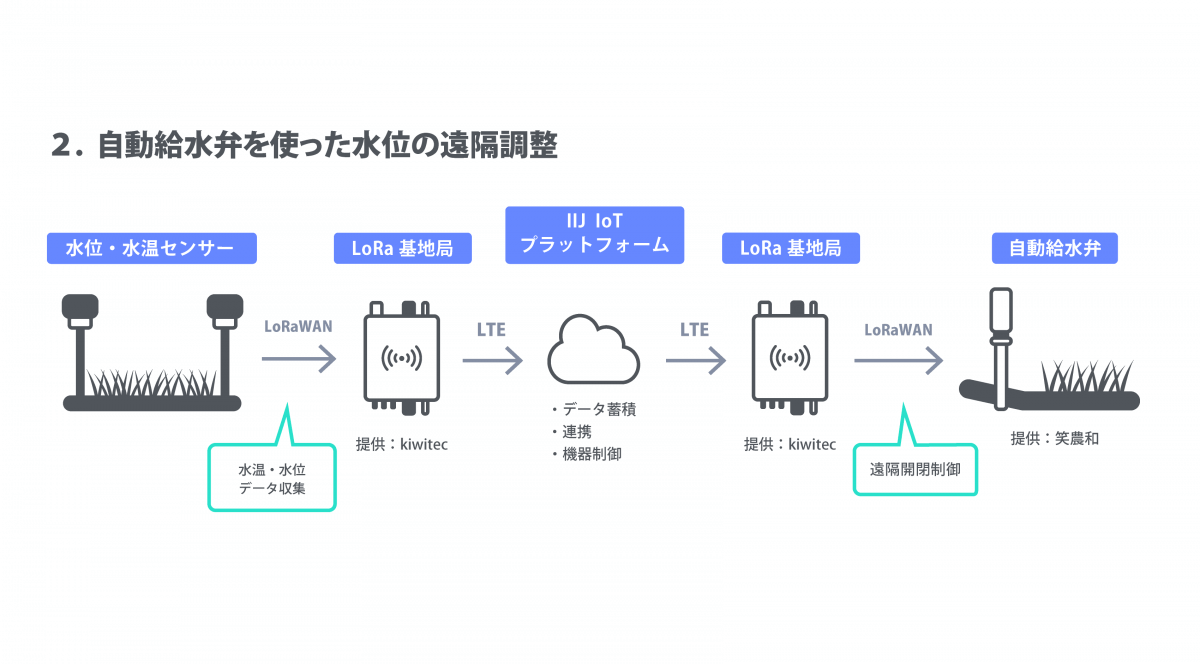

自動給水弁を使った水位の遠隔調整

(2)の自動給水弁を使った水位の遠隔調整は、以下のような流れになっている。

まず、ユーザーはアプリ上で、例えば「水位が7cmを下回れば、水を注入するバルブが開く」「水位が10cmを上回れば、水を注入するバルブが閉じる」というように、各自動給水弁におけるバルブ開閉の設定値を入れておく。

センサーから吸い上げられた水位データが設定値に達した場合に、「IIJ IoTプラットフォーム」からLoRa基地局を介して、パイプライン水路のバルブに設置された自動給水弁に指示が送られる。

この給水弁が自動的にバブルの開閉を行うことによって、水の注入が調節される。これにより農家は水田にわざわざ足を運ばず、遠隔かつ自動で水位の調整を行うことができるのだ。

低コストでの水位管理を実現

今回の取り組みでIIJが目指したのは「低コストで導入しやすいセンサー技術」だという。

IIJが開発したセンサーは単三電池2本で動くシンプルな構造にして、低価格で導入できるようなものだ。また、センサーから基地局の間で使われるLoRaは、低消費電力で通信コストを抑えることができる。

実際にこの水位管理システムを導入した農家からは「目視での管理にかかる時間的なコストが半減した」という意見があったそうだ。

シンプルなセンサーとLoRaWAN技術によって、収益性の厳しい米作り農家でもコストを抑えた水位管理が実現できるのだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。