日本システムウエア株式会社(以下、NSW)は、熱中症・感染症予防サービス「Around Now!」の提供を開始した。

NSWでは、元々熱中症予防のためのシステムを開発していたが、夏だけでなく冬もクラウドを活用し健康をサポートするために同サービスが開発されたのだ。

NSWサービスソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部の原田氏と基常氏に同サービスの特徴に関してお話を伺った。(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)

熱中症・感染症予防サービス「Around Now!」とは

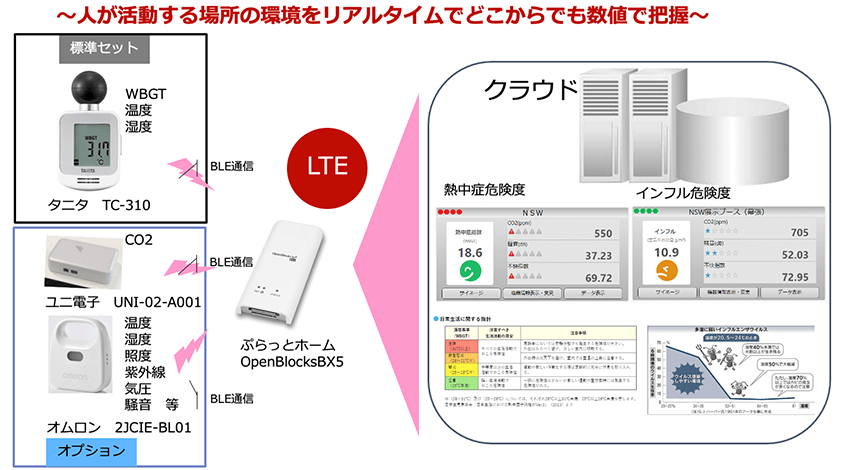

同サービスは、センサーで環境情報をセンシングし、熱中症や感染症の危険度を可視化し通知を行うものだ。

同サービスの特徴は、

- センサーとクラウドがセットで提供されるため、すぐに測定が開始できる。

- スマートフォンやPCからいつでも測定結果を確認できる。

- 閾値を設定しアラートを送信することが可能である。

という3点である。

標準セットでは、夏の使用が想定される熱中症危険度の見える化と、冬の使用が想定される感染症危険度の見える化ができるセットになっている。

更にオプションでは、CO2濃度を測定し換気タイミングを見える化したり、騒音や照度などを測定し設備環境を見える化したりすることができる。

センサーで取得した環境データは、ゲートウェイを通じてクラウドに送られ、ブラウザ上で確認できるようになる。

現在の状態がひと目で分かるモニタリング画面や、過去データの分析が可能なグラフ画面がブラウザから確認できる。ブラウザにアクセスできるユーザーは、メールアドレスがあれば追加が可能で、100ユーザーまで増やすことができる。

センサー値に閾値を設定し、測定結果が閾値を超えた場合に、指定したメールアドレスにアラートメールを送る設定をすることも可能だ。

熱中症とインフルエンザの危険度指数

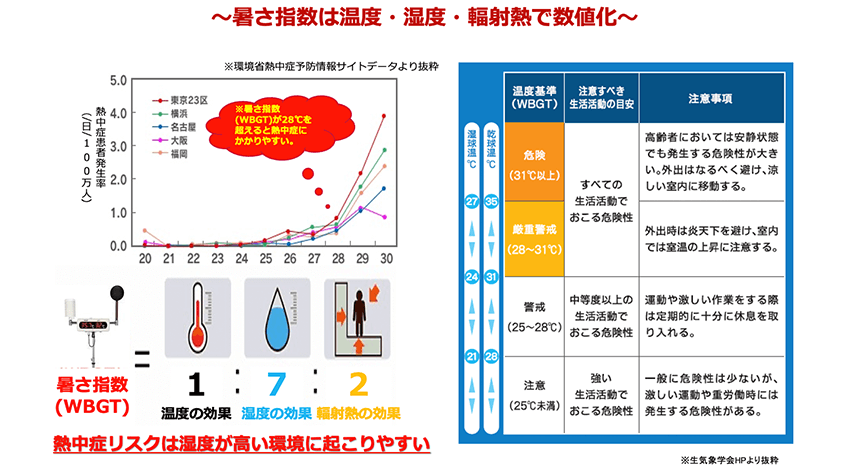

同サービスは、熱中症危険度を可視化するために、暑さ指数(WBGT)という数値を用いている。

WBGTは、熱中症を予防することを目的としてアメリカで提案された指標で、人体と外気との熱のやりとりに着目した指標である。湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標だ。中でも湿度が最も大きな影響を与えている。

環境省熱中症予防情報サイトデータによると、WBGTが28℃を超えると、熱中症患者が著しく増加することがわかっているという。WBGTを確認しながら運動や作業を行い、WGBTが高くなってきたら運動や作業を中止するということが熱中症を予防するために必要である。

また、インフルエンザの危険度を可視化するためには、絶対湿度という数値を用いている。

絶対湿度は、空気中に含まれる水蒸気の量を表していて、我々が普段目にする湿度の値である相対湿度と気温の関係から算出することができる。一般的に1立方メートル辺り7グラム以下の水蒸気量になると、インフルエンザの流行に適した湿度環境になると言われている。気温が下がると、インフルエンザの危険度が増すことになる。

同サービスは、このWBGTと絶対湿度を表示させることで、熱中症とインフルエンザの危険度を利用者へ通知している。

デバイスの構成

標準セットには、株式会社タニタの無線黒球式熱中症指数計「TC-310」が含まれている。同指数計は、WBGT、温度、湿度を測定することが可能である。測定結果は、ぷらっとホーム株式会社の「OpenBlocks IoT BX5」というIoTゲートウェイにBLE通信で送られる。ゲートウェイからクラウドまでは、LTE通信でデータが送られる。

計測したいエリアのなるべくイレギュラーが少ない場所にセンサーを設置する。ゲートウェイは、各センサーから5メートル以内に設置する必要がある。屋外に設置する場合は、ゲートウェイを覆う防雨BOXを使用する必要がある。

オプションとして、ユニ電子株式会社のCO2センサーである「UNI-02-A001」と、オムロン株式会社の環境センサーである「形2JCIE-BL」でデータを収集することも可能だ。2つのセンサーを使用することにより、温湿度やWBGTだけでなく、CO2濃度や騒音、照度、気圧などを測定することができるようになる。どちらもBLE通信でゲートウェイへデータを送信する。

オプションであるセンサーを使用することで、CO2濃度を測定し室内の換気を適切なタイミングで行ったり、騒音を測定し室内の密集度を検知したりすることができそうだと感じる。昨今の新型コロナウイルス感染症の流行により、3密を回避する必要があり、同サービスは、こうした新型コロナウイルス感染症の対策としても、導入効果が期待できそうだ。

今後の拡張性について

今後の拡張性として、接続できるセンサーの数を増やしていこうと考えているという。

現在、基本セットに含まれているゲートウェイ「OpenBlocks IoT BX5」は、BLE通信しか標準の通信を持っていない。BLE通信だと、同時接続数には限界もあると感じているという。

より拡張性のあるゲートウェイを採用したり、用途に特化したセンサーを繋いだりしていけるようにしていきたいと基常氏は述べた。今後、安価で特殊用途のセンサーが世の中に発表されれば、積極的に接続を考えていきたいという。例えば、安価なVOCセンサーなどがあれば、密閉されたような工事現場などでも活用される可能性が高まるだろう。

特殊な用途に対応したオプションも今後検討していく予定だという。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

大学卒業後、メーカーに勤務。生産技術職として新規ラインの立ち上げや、工場内のカイゼン業務に携わる。2019年7月に入社し、製造業を中心としたIoTの可能性について探求中。