【ヘルスケア】RFIDで病院のサプライチェーンを全体最適

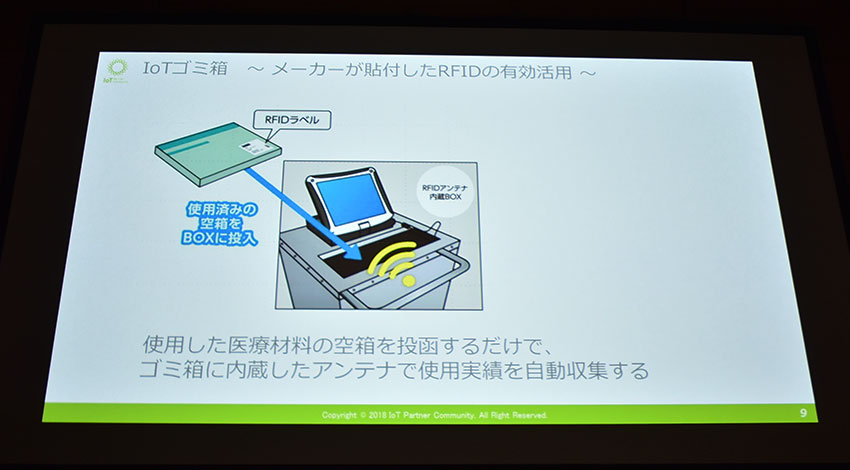

「ヘルスケアWG」の発表テーマは、「病院とメーカーをつなぐモノのプラットフォーム」だ。具体的には、病院の看護師が使用済みの医療材料の空箱を「IoTゴミ箱」に投函するだけで、使用実績のデータを自動収集できるというしくみである。医療材料の箱にはRFIDが貼付されており、それを「IoTゴミ箱」に内蔵されたアンテナが読み取ることで可能にする。来月から名大病院(名古屋大学医学部附属病院)にて実証実験を行うという。

ヘルスケアWGのリーダーを務めるサトーヘルスケア株式会社の友澤洋史氏(冒頭写真・右)は、この取り組みを始めた背景として次の二つの点を説明した。

一つは、RFIDの普及についてである。RFIDの単価は2016年時点で16.5円、2013年の38.3円から大幅に下がっている(みずほ情報総研の資料)。また、経済産業省が昨年の4月に「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を公表したこともあり、RFIDの価格はこれからも下がるだろうと友澤氏は説明した。また、今年の4月には医療機器メーカーにおいても標準化に向けたガイドラインが公表され、RFIDの病院での活用が進みつつある状況だという。

もう一つは、今、病院にとって「手術」に関わるサプライチェーンの全体最適が重要な課題となっているということだ。そこで、同WGでは病院の手術に関わるあらゆるデータを収集し、最適化するプラットフォームの構築に着手。「IoTゴミ箱」はその取り組みの一つとして位置づけられる。まずはリファレンスモデルをつくるため、stryker社の「インプラント」が入った箱にRFIDを貼付し、PoCを行う予定だ。

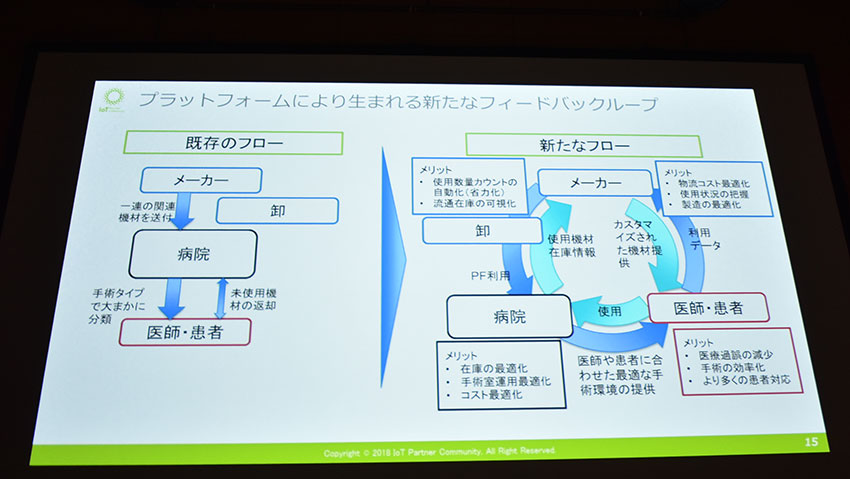

一方、インプラントなど医療材の使用実績を自動で収集することで、メーカーにとってはどのようなメリットがあるのだろうか。友澤氏は次のように説明する。

「メーカーの製品は卸業者を通じて病院へ届けられる。卸業者は大変な努力をして、自らが持っている在庫とメーカーの在庫のバランスを見ながら、必要な機材を取り揃えている。しかし、メーカーからすると、自社のどの製品がどれくらい病院に納品されているのかはわからない。そこで、今回のデータ収集のプラットフォームを使うことで、メーカーとして流通在庫の管理につながる」(友澤氏)

病院からすると、1回の手術で膨大な数の機材をあつかうため、実績の管理が大変だという。さらに、その機材の納品の際には、立ち会いも必要である。「看護師の本来の仕事は患者を診てあげることだが、今はそうではない作業に追われている。その部分を、私たちのプラットフォームがお手伝いできると考えている」(友澤氏)

また、同プラットフォームではクラウドを用いる。そのメリットについて、「複数の病院のデータを使ってベンチマークをつくり、たとえばAとBの病院を比較してコンサルティングを行うといったことができる」と友澤氏は述べた。

今回のプロジェクトについては、来年の4月に開催される医学会総会で発表する予定だという。その時までに他の病院での実証実験も完了し、来年の10月からはエコシステムをつくるパートナー募集を開始する予定だ。

最後に友澤氏は、「今回の取り組みは、パートナーの知見をフル動員して実現した。しかも、皆が病院という現場の課題を理解していたことが大きかった。IoTは1社ではできないとよく言われるが、この半年で実感した」と語った。

(レポート2はこちら)

【関連リンク】

・IoTパートナーコミュニティ

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。