日本国内及び日本企業による卓越したプロジェクトを表彰する「PM Award 2021」が開催された。

「PM Award2021」は、PMI(Project Management Institute プロジェクトマネジメント協会)の日本支部によって開催されており、国内の成功ナレッジの蓄積とプロジェクトマネジメントの有用性の発信などを目的として、今年から始まった新しい試みだ。

同イベントでは、いくつかプロジェクトの発表が行われたが、本稿ではオリックス生命保険株式会社(以下、オリックス生命保険)の牟田竜一氏が発表した、コールセンターシステムの刷新プロジェクトを取り上げる。

本プロジェクトは、コールセンターシステムを刷新した結果、現場のオペレーターの保留時間および電話後の処理時間を40%も短縮することができた成功事例だ。

では、オリックス生命保険は、業務時間を大幅に削減するようなシステム開発プロジェクトを、どのようにして成功に導いたのだろうか。

牟田氏が成功理由として挙げた、プロジェクト推進上の相互理解と意識統一の重要性について紹介したい。

ばらばらに存在するアプリケーションを1つに集約するプロジェクト

まずは、プロジェクトの概要について説明する。

オリックス生命保険は、30周年を迎える企業で、保有する契約件数は順調に増加し、現在では約480万件にも達するという。

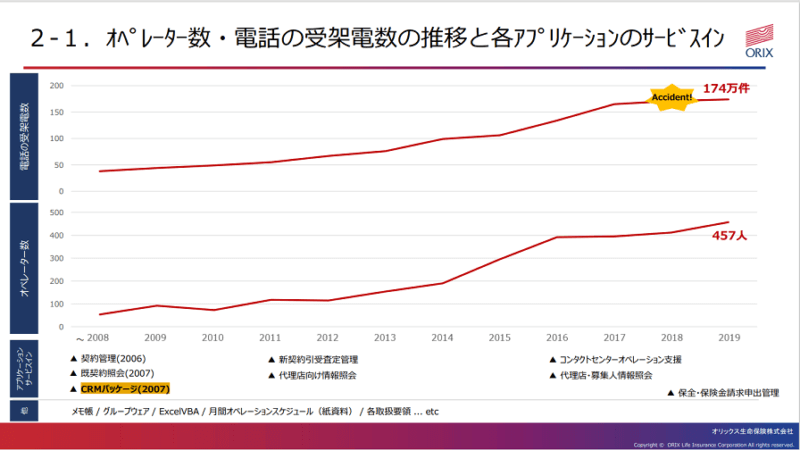

契約件数に伸長に比例し、コールセンターの問い合わせ件数も約174万件(年間)と右肩上がりに増え続け、これらの問い合わせに対応すべく、オペレーターも確保してきた。

しかし、オペレーターの業務は年々、非効率になってきたという。

その原因は、コールセンターのオペレーターが利用するアプリケーションが10種類もあるということだ。

たとえば、契約照会、CRM、代理店紹介、新契約照会、申出受付など、オペレーターは用途に応じて、これらのアプリケーションを選択し、情報の参照および更新を行っている状態だった。そのため、電話対応中に保留の時間が長くなり、電話の対応後においても処理作業が増加していた。

そこで、10種類のアプリケーションを1つに集約するプロジェクトが発足することとなったが、牟田氏はプロジェクトを推進する中で特に工夫した点として、ステークホルダーの相互理解を得ながらアプリケーション開発したことを挙げる。

ステークホルダーの相互理解を深めることで現場視点のUI・UXデザインを追求

10種類のアプリケーションを1つに集約するためには、単に、過不足なくアプリケーションの機能を統合するだけでなく、実際のオペレーション業務での電話対応のフローに即した画面にする必要がある。

また、アプリケーションを使う400人を超えるオペレーターが、みな同じ品質でお客様に案内できるようにしなければならない。人によって使いやすい、使いづらいと感想が異なるようなアプリケーションになってしまえば、同じ品質は担保できない。

そこで、新しいアプリケーションは、徹底的に現場のオペレーター目線を取り入れたUI・UXデザインが適用されることとなった。

しかし、プロジェクトの初期段階においては、IT部門は現場のオペレーターの業務について詳しくなく、一方、業務部門についてもUI・UXデザインについて知識が浅いというプロジェクト推進上の課題があった。

そこで、IT部門はアプリケーションのユーザーとなるオペレーターの業務理解を深めるため、実際のコールセンターのオペレーショントレーニングを受け、また、業務部門は、ただのUI作成活動とUI・UXデザインの違いを知るためにUXの勉強会を実施したのである。

このように、各々の分野を相互に理解した状態を作ることで、後続のステップで両部門の摩擦を減らすことができたと同氏は振り返る。

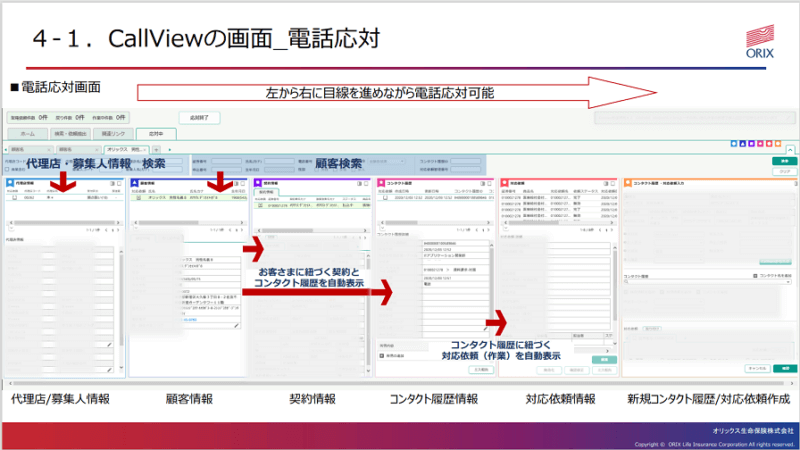

では、実際にどのようなUI・UXデザインとなっているのだろうか。上図を参照してほしい。

オペレーターが利用する電話応対画面は、SPA(Single Page Application=1画面完結)となっている。画面構成は実際の業務フロー・トークスクリプトを汲んだ流れになっており、左から右に目線を進めながらの電話応対が可能となっている。

画面上部で検索を行い、その検索結果を参照しながら、お客様からの申し出内容を記録し、社内に依頼・指示を飛ばすこともできるようだ。

アプリケーションの移行期間を設けることでオペレーターの意識を統一

牟田氏は、プロジェクト推進上における重要な要素として、相互理解の次に意識統一を挙げ、新アプリケーションの移行期間を十分に取ることで意識統一につながったとのだと語る。

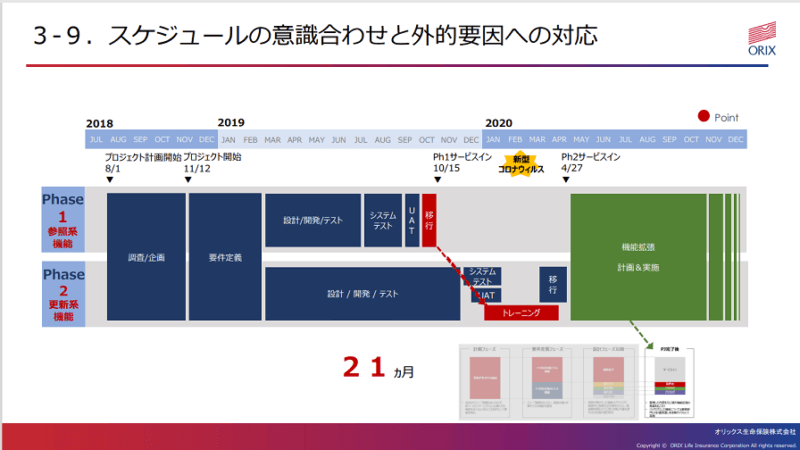

新コールセンターシステムプロジェクトは2018年の8月から開始し、約21カ月を要したプロジェクトであったが、計画はPhase1とPhase2に分けて進行された。

Phase1は新アプリケーションの参照系機能のスケジュール、Phase2は新アプリケーションの更新系機能のスケジュールとなっている。Phase1の参照系機能を実装した段階でアプリケーションはいったんリリースされたが、その際、旧アプリケーションも使えるようにしていたという。これには狙いがある。

コールセンターにはベテラン、中堅、新人というように練度が異なるオペレーターが混在している。特に、ベテランや中堅となると、旧アプリケーションを自分なりに使いやすいよう独自にカスタマイズをしてしまっている。そのような状況で、新しいアプリケーションをいきなり導入してしまうと、拒絶反応が出てくることが予想された。

そこで、移行期間を設けて、Phase1のリリース後もしばらく旧アプリケーションを利用可能な状態にしておくことで、ベテラン、中堅、新人から拒絶反応が出てくることを抑えたのである。

さらに、新アプリケーションの順応について各オペレーターによって遅い早いという差があるため、本格稼働の前に新アプリケーションについて一通りの操作方法や画面の見方などを慣れてもらう必要もあったという。

このような移行期間を設けることで、全てのオペレーターが本格運用フェーズに向けて足並みが揃い、意識の統一が実現できた。

IT部門と業務部門が議論しあえる関係性が重要

最後に、牟田氏は新アプリケーションの開発によって、コールセンターの業務を効率化することができた理由について振り返る。

それは、IT部門と業務部門が、なぜこのプロジェクトをやらなければいけないのか、誰に対してより良いものを作っていくのかを議論できる関係があったからだという。

それが、IT部門と業務部門が互いのことを理解しあうための勉強会や新アプリケーションの段階的な導入といった工夫に繋がっているとして、牟田氏は講演を終えた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

大学院卒業後、メーカーに勤務。光学に関する研究開発業務に従事。新規照明技術開発を行う。2021年4月に入社し、DXの可能性について研究中。