日本の大手消費財メーカーであるライオンで、全社のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する新組織「DX推進部」が、2021年1月に発足した。すでに数多くの実績があり、また組織体系やDX人材の育成制度なども確立されているという。その詳細について、同部門発足のキーマンである、DX推進部長の黒川博史氏に話をうかがった(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)。

人々の「より良い習慣づくり」にDXを活用する

IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): 御社のDX推進部について教えてください。

ライオン 黒川博史氏(以下、黒川): DX推進部は2021年1月に始動しました。2019年に研究開発本部内に新設された「データサイエンス室」がその前身です(室長は黒川氏)。

AI(人工知能)の活用を中心に、研究所内のデジタル化を推進してきました。研究所には幸い、統計や機械学習を得意とする人材がそろっていましたから、まずはそうしたメンバーと一緒に、少数精鋭で活動してきました。

DX推進部のミッションは、デジタル技術を活用して、オールライオン(ライオングループ全体)の事業活動の変革を先導するということです。弊社は創業以来、「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」というパーパス(存在意義)をかかげてきました。従来はさまざまなプロダクト(製品)を通してそれに取り組んできましたが、これからはデジタル技術もうまく活用し、サービサーとして「より良い習慣づくり」を加速させたいと考えています。その中核を担うのが、DX推進部です。

またその際にカギとなるのが、「習慣の科学」という言葉です。人々の行動や習慣を、デジタル技術やデータサイエンスを使って「科学」していくことで、人々の「より良い習慣づくり」を実現するための新しいサービスが提供できると考えています。たとえば今は、(歯みがきに関連する)オーラルケアのデータを活用したプロジェクトが進んでいます。

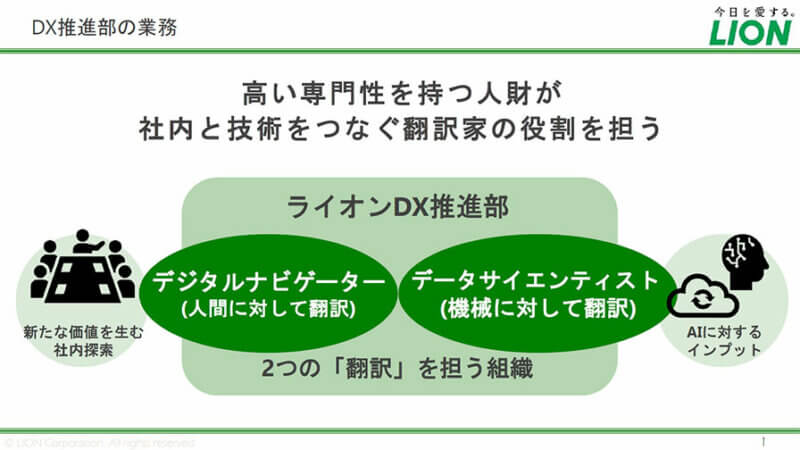

黒川: また、弊社のDX推進部の特徴の一つは、「デジタルナビゲーター(DN)」と「データサイエンティスト(DS)」という2種類の「翻訳家」がいることです(上の図)。DSの役割は、現実世界の事象を機械(AI)に対して翻訳すること。一方でDNというのは、AIが導き出してくるアウトプットを(現場の)人にわかるように翻訳する役割を担います。

具体的には、まず弊社の各事業部門とDNが議論しながら、業務の課題を設定します。DNは、デジタル技術を使えばその課題がどう解けるのかを検討した上で、DSに依頼をします。DSは実際にAIを使ってその課題を解きます。ただし、解いて終わりではありません。重要なのは、AIが導き出した知見によって本当にその課題が解決できるかを検証すること、また、そのために現場の人にわかりやすく説明することです。

つまり、DNは現場とDSの間に立ち、双方のコミュニケーションの橋渡しをするという、重要な役割を担っているのです。

健康診断のデータを「科学」する

小泉: 現在進んでいるという、オーラルケアのプロジェクトについて詳しく教えてください。

黒川: ライオン社内の健康診断のデータを活用しています。弊社には、一般的な法定健診に加えて歯科健診、そして歯科健診と連動して実施している問診アンケート(歯みがきを1日に何回しているかなどの習慣をたずねるアンケート)という3種類のデータが、過去約20年分蓄積されています。

これらのデータは、従来は社員ひとりひとりの健康管理という目的に使われていました。しかしすべての社員のデータを俯瞰して、しかも時系列で分析することで、(健康な人の)具体的な「良い習慣」というものが見えてくるわけです。

小泉: なるほど。

黒川: これはとても貴重なデータです。今から同じことを始めようとしたら、20年かけてデータを集めないといけないわけですから。

黒川: DX推進部のデータサイエンティスト(DS)たちと試行錯誤しながらデータの分析を行い、今ようやく色々な知見が見え始めたところです。まずは、それらの知見をライオンの従業員に還元し、弊社の「健康経営」に役立てていこうとしているところです。それがうまくいけば、今度は他の企業に対してサービスとして提供できるようになるでしょう。

歯ブラシの開発をAIで効率化

小泉: 他にはどのような事例があるでしょうか。

黒川: 歯ブラシの開発と歯磨剤のフレーバー(香料)の開発にそれぞれAIを活用して、開発時間の短縮に成功したという事例があります。どちらもデータサイエンス室の時代から継続しているプロジェクトで、すでに明確な成果が出ています。まずは歯ブラシの開発の方から説明しましょう。

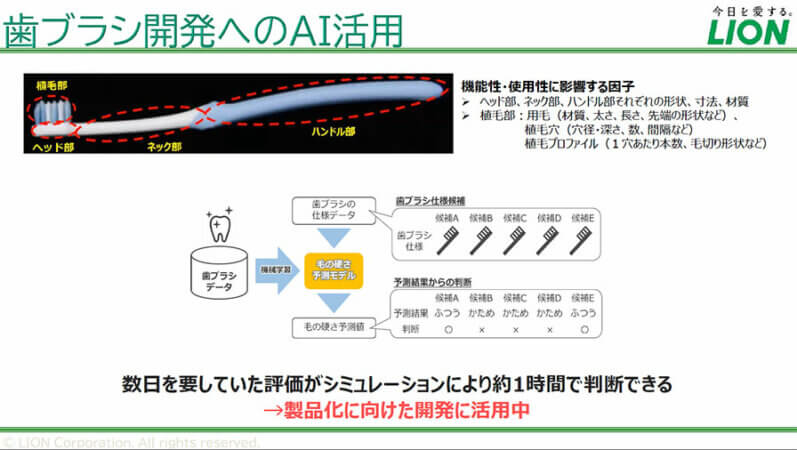

黒川: 歯ブラシというのは、簡単に言うと、上から「植毛部」、「ヘッド部」、「ネック部」、「ハンドル部」という構成になっています。今回重要なのは、植毛部の毛の「硬さ」です。歯ブラシ売り場に行くと、「かため」、「ふつう」、「やわらかめ」という表示があるのを見たことがあると思いますが、これは実はJIS規格によって定量的に定められています。

小泉: この「硬さ」というのは、1本1本の毛の素材の硬さではなく、ブラシを物理的に歯におしあてたときにかかる力ということですよね。

黒川: おっしゃるとおりです。それなので、植毛部全体の設計が「硬さ」を決めることになります。

具体的には、まず「こんな歯ブラシをつくりたい」という提案がマーケターの方からきます。わかりやすい例で言うと、「ビトイーン贅沢Care」という弊社の製品があります。ヘッド部の面積が広く、一般的な歯ブラシの形状とはかなり違います。この歯ブラシは、ブラシがあらゆる隙間に入り込んで効率的にみがけるという特徴があります。

小泉: なるほど。そんなふうに贅沢に磨けるような歯ブラシをつくりたいというような提案がまずくるわけですね。

黒川: 研究所のメンバーは、その提案内容にもとづいて、最適な設計を予測します。これは研究者の知識と熟練の技術で予測するわけですが、とはいえ実際には、試作した結果、規格に合わないものも出てきます。歯ブラシの試作段階でとくに問題なのが、植毛の工程です。これは、研究所にある植毛機という装置を使って数日かけて行うのです。しかし、その結果手戻りが発生したら、この植毛にかけた時間が大きな損失になります。

そこで、試作段階の手戻りをなくすために、歯ブラシの設計にかかわるさまざまなデータを学習した、歯ブラシの毛の硬さを予測するAIを開発しました。たとえば、新しい歯ブラシの候補品をA~Eまで5つ用意したとします。従来はこの5つすべてを実際に試作していましたが、AIに候補品のデータを入力すると、その硬さが規格に合うかどうか予測してくれます。その結果、試作品の作成数を2つに絞り込み、工程を削減することができます。

小泉: 非常によくわかりました。話が少しそれますが、歯ブラシ売り場に行くとさまざまなタイプの歯ブラシがあり、自分がどれを使ったらよいのかよくわからず、悩んでしまいがちです。AIはそうしたことも解決してくれるのでしょうか。

黒川: はい。まさにそれがライオンとして目指していることです。つまり、AIのデータ分析にもとづいて、それぞれの人にあった習慣やオーラルケアをパーソナルに提案するということを目指しています。

これを実現するには、数と種類ともに豊富なデータが必要であり、まずはライオンの従業員のデータを使って、社内で検証している段階です。一般の消費者の方に提案できる段階まで、もうしばらくお待ちいただければと思います。

小泉: とても楽しみです。

熟達フレーバリストの思考をAIで解き明かす

黒川: では次に、話は歯ブラシから歯磨剤に移ります。歯磨剤には、ご存知のとおり、口の中に美味しさや爽快感をもたらすためのミント(ミントの葉から抽出した精油)が使われています。

ミントは日本を含め世界各地で栽培されていますが、弊社の製品の多くはアメリカ産のミントを使用しています。弊社の研究員(フレーバリスト)が毎年アメリカのミントディーラーを訪問し、弊社の歯磨剤に合うミントを選んでいます。

小泉: え、歯磨き粉(歯磨剤)に使われているミントは、年によって違うのですか?

黒川: 実際には、いつも同じ味(品質)になるようにブレンドしていますが、その素材は異なります。ワイナリーが、毎年ワインに使うぶどうを選ぶのと同じことです。

小泉: そうだったのですか……。

黒川: 弊社はそれくらいミントにこだわっているのです。具体的には、歯磨剤の香料は、香水と同じで、「ベースノート」、「ミドルノート」、「トップノート」という3層のピラミッド構造になっています。このミドルノートの部分に、ミントが使われます。

約500種類ある香料原料から、どれを使うべきか、またブレンドする量はどれくらいがいいのかを判断し、レシピ(処方)を決めるのがフレーバリストの仕事です。フレーバリストは、10年かけてようやく1人前になるという世界です。彼らはいわゆる熟達の経験によってレシピ(処方)を決めています。

そこで私たちは、フレーバリストの熟達の技能を、AIによってある程度再現できないかと考えました。

フレーバリストの技能の特徴の一つは、課題に対する「解決策の幅が広い」ことです。香味や爽快感は、それを構成する原料のバランスによって絶妙に変わります。あるパラメーターを変えると、全体の何がどう変わるかという因果関係を、熟達のフレーバリストは経験的に理解しているのです。そのため調合回数も少なくて済み、開発期間も短いという特徴があります。

実際に開発したAIは、3つのシステムから構成されています。500種類の香料原料の特徴をデータベース化したもの、歯磨剤の香料の処方データ、そしてもう一つは、熟達フレーバリストの頭の構造を言語ネットワーク化したシステムです。

この言語ネットワーク化システムは、つくば市にあるLIGHTz(ライツ)というスタートアップ企業と協力して開発しました。熟達フレーバリストに合計100時間ヒアリングをして、どのような頭の構造(思考)になっているかをLIGHTz独自のアルゴリズムを使って解析することで、熟達フレーバリストのいわゆる「ブレイン(脳)モデル」をつくったのです。

このAIに、開発する香味のイメージを入力すると、どの香料原料を選んだらよいかという、骨子(基本)となるレシピを出してくれます。そして最後にフレーバリストがその骨子をもとに、最終的な判断をします。

小泉: でも、毎年収穫されるミントの風味などは違うわけですよね。そうすると、毎回学習モデルを更新しなければならず、AIは困ってしまうということはないのでしょうか。

黒川: 確かに、毎年収穫されるミント精油は違うのですが、500種類の香料原料のデータベースの段階では、それらの特徴の違いはすでに平準化されています。つまり、アメリカにあるミントディーラーで毎年同じ品質のミントになるように調整したものを、原料として使っています。

小泉: なるほど。原料となるミントの品質はすでに一定化されているので、AIに学習させる原料のパラメーターは変えなくていいわけですね。

黒川: そういうことになります。このAIは、開発期間の短縮と若手フレーバリストの学習のツールの両面で活用しています。その意義や効果をフレーバリストに理解してもらうまでにはとても苦労しましたが、今ではAIが出してきた結果を熟達のフレーバリストが見て、面白い気づきを得ることもあるようです。

小泉: AIのアウトプットを専門家が見ると面白いというのは、さまざまな分野でよく聞きますね。

黒川: 先程の歯ブラシの開発もそうですが、現場の人にいかに共感してもらえるかということが重要です。AIが出してきた知見に対して、「確かにそのとおりだね」、「これなら使えるね」と言ってもらえるかどうか。そうした共感を得るには、デジタルナビゲーター(DN)が現場とデータサイエンティスト(DS)の間に立ち、何度も何度もすりあわせていく必要があります。

究極の目標は「DX推進部が必要なくなること」

小泉: 事例をお聞きしていて、デジタルナビゲーター(DN)の役割が、DX推進部の肝になっているということがわかってきました。DX人材というと、データサイエンティスト(DS)だけが注目されがちですが、業務への理解がないとうまくいかないことが多いです。ライオンでは、データサイエンスの技術と業務理解の両輪を、組織的にカバーしているわけですね。

黒川: はい。1人の人間が同時に2つの役割を担うことができればもちろんいいのですが、そんなスーパーマンみたいな人はなかなかいません。実際に仕事を進める中でも、やはり組織的にやらなければ難しいと実感しています。

特にDNは、現場に融けこめる能力が重要ですね。プログラムを書けるということではなく、どんな業務課題があり、どういうふうに解決まで持ち込めるか。さらに、AIのどのパラメーター(変数)が現実の課題解決のカギを握っているのかを、理解できることも重要です。

小泉: 今後、DX推進部をさらにどんな部門にしていきたいですか。

黒川: DX推進部の存在に気づかなくなること、もしくは部自体がなくなってしまうことなのではないかと考えています。極端な話ですが、GAFAにはDX推進部門なんておそらくないですよね。DXが業務の中にあたりまえのように融け込んでいれば、そもそもDX推進部門というものは必要ないはずです。

とはいえ中期的には、部としての具体的な目標が必要で、主に2つの方針をかかげています。1つは、「さまざまな部門の間をつなぐバインダー機能になる」です。実際、DX推進部のメンバーはそれぞれの部門と協働し、プロジェクト単位で動いていますから、垣根をこえて色々なことを先導できる可能性が開かれているという特徴があります。

もう一つは、「やりたいことを実現する組織になる」ということです。従来だと、PoCを1つ行うにもかなり時間をかけておこなっていましたが、DX推進部のデータサイエンティスト(DS)たちに「このPoCはどれくらいの時間あればできそうか」と尋ねれば、「1週間あればできます」といった答えが返ってくる。このスピードは、いつも各部門に驚かれます。

つまり、従来はやりたくても、コストや工数の面でやれないことが多々あった。DX推進部は、それをやれるようにしていきたい。それができれば、業務とデジタルの距離は自ずと縮んでいくはずです。

以上の2つの方針が、私たちが考える、DX推進部のあるべき姿です。これらが完全にうまく機能したときには、DX推進部の存在はもはや気づかれなくなるでしょう。

小泉: 本日は貴重なお話をありがとうございました。

※DX人材の採用や育成について取材した記事は、明日(11月10日)に公開する予定である。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。