株式会社アマダホールディングス(以下、アマダ)は、5月30日~6月1日まで東京ビッグサイトで開催された「スマートファクトリーJapan 2018」に出展。5月1日から本格展開を始めたIoTソリューション「V-factory」を紹介した。

アマダのつながる機械は、1990年代から

アマダは、板金加工機械の大手メーカーだ。板金加工とは、「切る」、「曲げる」、「付ける」といった工程により金属製品をつくる技術。高度な機械のしくみと匠の技によって、緻密で高付加価値のある製品をつくることが可能になる(※)。

※トップ写真:アマダスクール主催、「第30回優秀板金製品技能フェア 造形の部 金賞作品」の『ステンレス薔薇花束』。福岡県に本社を置く株式会社ナダヨシの技術者がアマダの板金加工機械を使って作製。

昨今のモノづくりの現場ではそうした熟練技術者(匠)の技術の継承が課題となっているが、アマダはデジタル技術によってその課題を解決するしくみをいち早く導入してきた。

たとえば、アマダの板金加工機械は、製品のCADデータ(3Dの設計データ)を読み込むと、最適な作業工程や加工条件を、アマダが蓄積したノウハウをもとにシミュレーションして提案。別の金型や機械を使った方がいい、といった指示も与えてくれるという。

匠の技術が、機械をとおして若手技術者に伝わっていくのだ。

また、同社は1998年頃からアマダ製機械のネットワーク化を推進。機械からセンシングデータや稼働ログデータを収集するしくみを導入してきた。2004年頃からは機械の稼働監視のサービスも提供している。

ただ、それらを有効活用するかどうかはユーザーの任意だった。

そこで今回アマダは、機械から集まるデータを同社が持つクラウド環境につなげ、最大限に活用するためのプラットフォームを、中小企業の板金工場向けIoTソリューション「V-factory」として発表。2017年10月から試験運用を続け、本年5月1日より本格展開するにいたった。

これにより、ユーザーは見える化による生産性の向上や技術の伝承、予知保全が可能になるとともに、アマダとしては収集したデータを活用し、新たなサービスの提案へつなげられるというメリットがある。

「V-factory」で、マシンのデータを積極活用

「V-factory」は、機械からデータを収集するゲートウェイ「V-factory Connecting Box」を1工場に1台設置すれば、利用できる。このゲートウェイは、工場にあるアマダ製のすべてのNC機械のデータを収集し、クラウドに送ることが可能。

同ゲートウェイにおいてアマダは富士通と協業しており、セキュアにクラウドにデータを送信するしくみとなっている。具体的には、富士通の「FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINAプラットフォーム」を活用している。

「V-factory」では、「IoTサポート」と「My V-factory」の2つのサービスが提供される。

「IoTサポート」

「IoTサポート」は、アマダの「IoTサポートセンター」にいるスタッフが、機械の状態を遠隔監視して保守サポートをするサービスだ。

同サポートセンターにいるスタッフのモニターには、世界中にあるアマダの機械の状態がすべて可視化されており、問題があればすぐに対応することが可能。

「IoTサポート」は、以下3つのサービスからなる。

- マシンが予期せず止まることがないようにする「障害回避サポート」

- 不足の自体で停止が生じた時に迅速に対応する「早期復旧サポート」

- マシンのアラームを分析し、運用改善を提案する「運用改善サポート」

機械の予知保全をうながす「障害回避サポート」と、いざ機械が止まった時に対応する「早期復旧サポート」。さらには、機械の稼働状況のデータを分析して、生産性を改善する方法を提案する「運用改善サポート」が提供される。

いずれも、アマダのスタッフからリモートによって行われるだけでなく、場合に応じてエンジニアを派遣するサービスも含まれている。「IoTサポート」は、機械1台に対してサービス費用が発生する。

「My V-factory」

「My V-factory」は、アマダではなくユーザー工場内のスタッフが、工場全体や個々の機械の状態を把握するためのサービスだ。

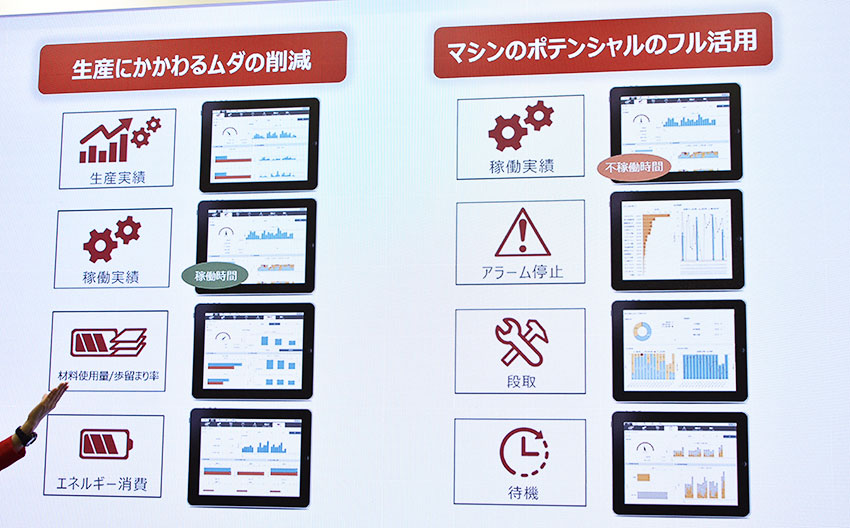

パソコンやスマートフォンのWeb画面をとおして、稼働実績からエネルギーの消費状態まで、さまざまなデータの見える化が可能(上の図)。

「IoTサポート」と「My V-factory」は、セキュアなクラウド連携を通じて、常に機械や工場の状態をユーザーとアマダで共有し、一体となって改善に取り組める点が特徴だと言える。

製造業のIoTでは、ファナックのFIELD systemやエッジクロスコンソーシアムのように、さまざまな種類や異なるメーカーの機械からデータを一元的に収集するしくみを企業に提供する、オープン・プラットフォームが登場してきている。

それについてアマダのブース担当者は、「そのような他社のプラットフォームとつながることも検討していく。ただ、アマダのマシンは、アマダしか責任を持てない。あくまでユーザーがマシンの性能を最大限活かすことができるしくみを考えていきたい」と話している。

アマダは6月1日、自社工場の製造から国内外のサプライヤーとの生産情報の連携までバリューチェーン全体の最適化をはかるため、日立と協業を発表。日立のIoTプラットフォーム「Lumada」と「V-factory」の連携により進めていくとしている。

【関連リンク】

・アマダ(AMADA)

・アマダスクール

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。