自動車部品メーカーのボッシュは、6月6日、「ボッシュ・グループ年次記者会見」を開催。2017年、グループ全体で過去最高の売上高を記録した同社は、引き続き「電動化」「自動化」「ネットワーク化」を軸に、IoTの活用をさらに推し進めていくとした。

登壇者

・ボッシュ株式会社 代表取締役社長 クラウス・メーダー氏(トップ画像・右)

・同社 取締役副社長 森川典子氏(トップ画像・左)

日系自動車メーカーへの売上は11%増

ボッシュ・グループの2017年の売上高は過去最高の781億ユーロで、前年の731億ユーロから6.8%増加した。「これは予測を上回る成長率だ」と同社 取締役副社長 森川典子氏は述べた。

各事業セクターの中でも、同社の中核である「モビリティ ソリューションズ事業」の売上増加が顕著で、売上高は前年比7.8%増加の474億ユーロだった。同年の世界の自動車生産台数の伸びは2.4%であり、同社のモビリティ ソリューションズ事業の成長率はその3倍に相当する。

また、2017年は「日本のボッシュ・グループにとっても大きな躍進の年だった」と森川氏は述べた。

2017年の日本における第三者連結売上高は、前年比約10%増加の約2,950億円。これは、昨年の日本国内の自動車生産台数の増加率5%を上回る数字だ。

また、ボッシュの全世界における日系自動車メーカーへの売上は、2013年からこれまで前年比、年平均2桁の割合で増加。2017年もまた前年比約11%で成長し、日系自動車メーカーの世界市場での生産台数の増加率3%を上回る結果となった。

パワートレインや安全運転支援向けの製品に加え、カーナビゲーション製品や世界的に対応が急務となっているサイバーセキュリティー対策となるゲートウェイコンピューターの分野で、日系自動車メーカーとの取引が拡大したという。

森川氏は、「2018年の売上高はモビリティ ソリューションズ事業の堅調な拡大が見込まれ、3~5%程度増加すると予想している」とした。

また、代表取締役社長のクラウス・メーダー氏は、「2018年の世界のマーケット環境は2017年と大きくは変わらないと見ている。ただ、ボッシュが進めている電動化、自動化、ネットワーク化のトレンドは年々大きくなっていくだろう」と述べた。

ボッシュが注力するIoTを活用した取り組み

センサー技術で自動運転社会に必要な地図を開発

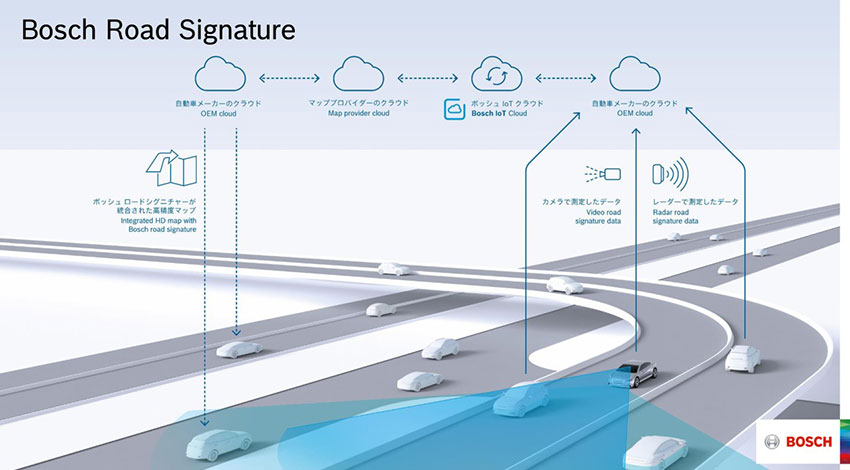

ボッシュグループの2017年の売上を押し上げる牽引役となった「モビリティ ソリューションズ事業」では、ユーザーが乗車しているクルマが世界のどこにあるのか、その位置を特定する技術「ボッシュ ロード シグニチャー」を開発した。

具体的には、ボッシュが開発した車載レーダーやカメラから得たデータをクラウドに統合し、高精度マップを実現。日本では、地図データのクラウド基盤を持つインクリメントP社と協業し、公道での自動運転を行った。

また、衛星測位システムを使用した自車位置推定技術、「Vehicle Motion and Position Sensor(VMPS)」の開発にも取り組んでいる。VMPSは、レーダーやカメラで検知する対象物が少ない環境でも自車位置を推定できる技術。豪雪地帯などの周辺状況の検知が難しい環境で効果を発揮する。

ドライバーの行動を分析するIoTデバイス、「テレマティクスeCallプラグ」

ボッシュがさらなる成長のカギと考えているのが、「ネットワーク化」の取り組みだという。その中核となるのが、後付けできるeCall(自動緊急通報)用アダプターだ。

今年1月にラスベガスで開催されたCESでは、eCallに加え運転行動の分析ができる新しいデバイス「テレマティクスeCallプラグ (以下、TEP)」を発表。その後、日本国内では富士通と協力してTEPを販売することで合意している。

TEPは、自動車のシガーソケットに差し込むだけで、プラグに搭載されている加速度センサーと一体型のマイクロコントローラーが衝突の衝撃を検知するだけでなく、加速度、ブレーキ、ステアリング操作などの運転行動データを収集する。

TEPでは、eCallと同様の原理で運転行動データの収集も可能なため、運転行動に連動したテレマティクス自動車保険などの提供も期待される。

工場のネットワーク化も推進、エッジIoT基盤を外販へ

ボッシュはモビリティの分野だけではなく、インダストリー4.0の実現に向け工場のネットワーク化も推進。最近では、同社の栃木工場にコネクテッド・インダストリーのアプリケーション「Production Performance Manager(PPM)」を導入した。

PPMは、製造機器をリアルタイムでモニタリングし、予知保全を可能にする仕組み。同社の試算によると、PPMによって突発的なラインの停止に伴う年間あたり約580万円の損害を防ぐことができるという。

PPMはエッジ領域のIoTプラットフォームで、測定したデータをエッジ側で分析や加工できる。ボッシュの製造現場で蓄積したノウハウを活かし、すでに外販を始めている。

スマート農業も始動、IoTとAIで農作物の病気を予測

ボッシュは、IoTを活用したハウス栽培農作物向けの病害予測サービス「Plantect」を昨年の8月に開始。すでに累計約2,000台の関連デバイスを出荷しているという。

Plantectは、これまで予測が難しいとされていた病害の感染リスクにセンサーとAIを活用することで、病害予測を行うサービス。約92%の精度で予測が可能だという。「2020年をめどに日本国内でハウス栽培を行う農家の10%程度をPlantectによりサポートしたい」と、メーダー氏は述べた。

また、現行のPlantectはトマトによく見られる灰色カビ病の予測に対応しているが、先月には葉カビ病の予測サービスも開始。2019年には、トマトに加え、イチゴときゅうりの病害予測サービスの提供を開始する予定だ。

ボッシュは、IoTサービスを開発する上で必要になるセンサー、ソフトウェア、サービス(3つのS)全ての分野で引き続きソリューションを展開していくとした。

【関連リンク】

・ボッシュ(Bosch)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。