2019年以来、久しぶりに参加したMWC。この4年でどんな進化があったのか。

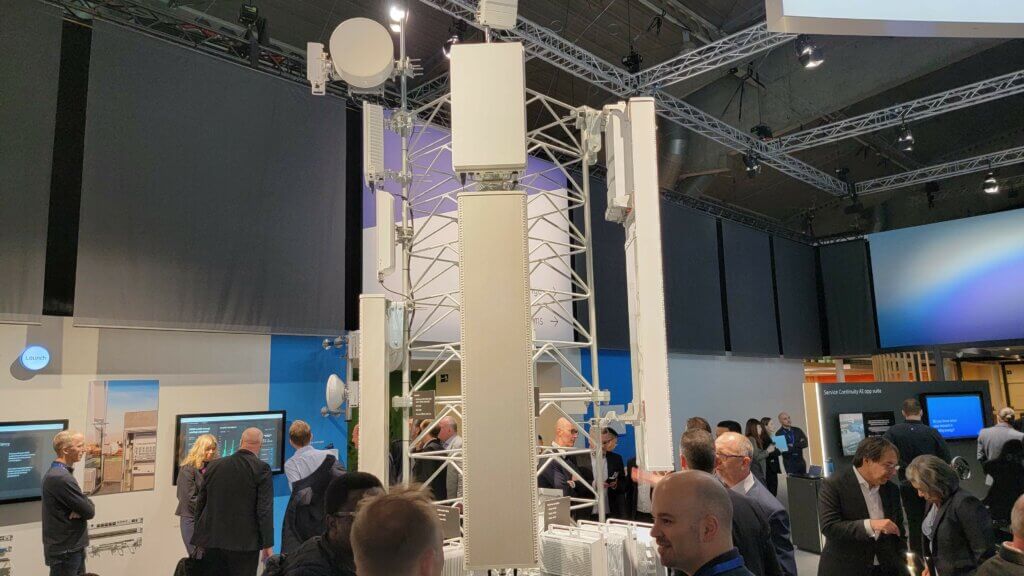

ネットワークベンダーの最大手でもあるEricssonブースから見ていく。

Ericssonブースは大きく4つのコーナーに分かれていた。

既存ネットワークの進化を紹介する「Accelerate Network」、5Gのマネタイズ領域を紹介する「Monetize 5G」、企業や自治体向けのインフラソリューションを中心とした「Transform Enterprise」、そして6Gなど開発中の技術を紹介する「Future Technology」だ。

既存ネットワークの進化領域では、軽量化、省電力化が進むアンテナユニットの展示があった。

複数の周波数帯に対応したマルチバンドアンテナは、シングルバンドアンテナからのリプレースを進めていくことで明確な省スペース化、省エネルギー化が実現される。軽量化も設置コストの軽減だけでなく、設置環境の条件緩和によって、本来設置すべき場所にアンテナが設置できるようになり、結果的に環境貢献にも繋がっていく。

ネットワークとアプリケーションの対話

今回のEricssonブースにおいて、大きな要点と思われたのが「ネットワークとアプリケーションの対話」というところだ。「Monetize 5G(5Gの収益化)」「Transform Enterprise(エンタープライズの変革)」双方において共通していたポイントだ。

5Gの収益化

「5Gの収益化」ではクラウドゲームとリモート運転のデモを見ることができた。クラウドゲームは、映像情報のストリーミングが必要となるため、高速・低遅延が重要となる。

[eSportsプラットフォーム「HADO」を活用したデモ]

こちらはマドリッドにあるボーダーフォンのオフィスに対戦相手がいて、ネットワーク対戦をするゲームになっている。インフラとしては5Gスタンドアローンのネットワーク・スライシング環境を構築し、100ms以下の遅延を条件で快適に楽しめるものとなっている。

現状ではグラフィックを簡易なものとするなど、工夫が必要だが、将来的にはリッチなグラフィックを活用したクラウドゲーミングができるという。

また、リモート運転のデモはベルリンにリアルな自動車があり、その自動車をリモート運転資格を持ったドライバーが操作をする、といったものだ。

こちらも基本的には100ms以下が条件であり、NWの遅延をリモート運転アプリケーションがリアルタイムで把握しており、遅延が120msより遅くなると自動的に車が停止する仕組みとなっているという。

このようにネットワークの状態をアプリケーションが把握することで、安全かつ高品質なサービスの提供が可能になる。

クラウドゲーミングやリモート運転は、提供の条件を明確にすること、アプリケーションとの連動のためのAPI活用で、広く利用ができるようになる見込みだという。

これまで同様、多くの人が利用できる環境構築が、通信事業者におけるマネタイズに繋がる、という考え方だ。

エンタープライズの変革

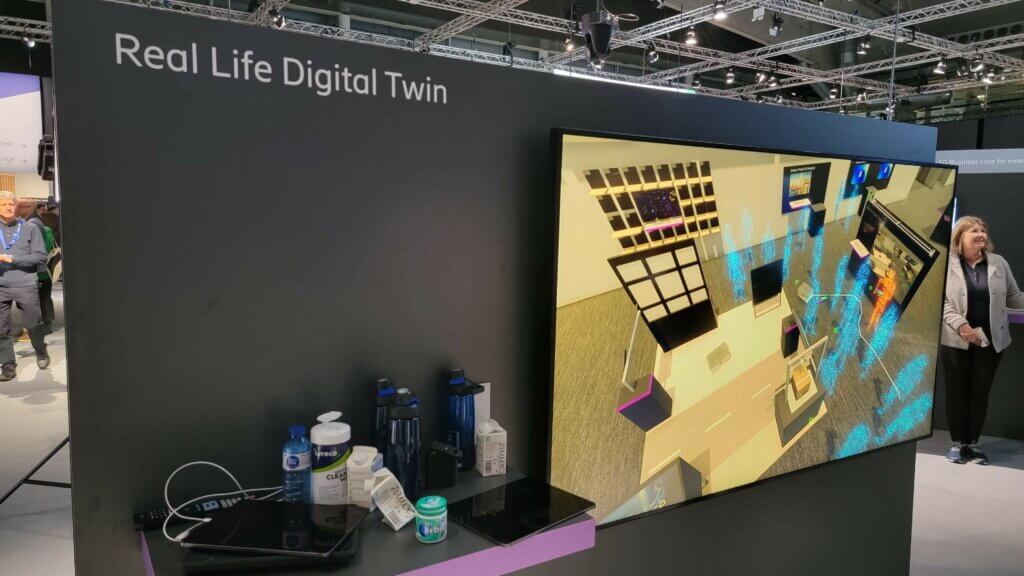

エンタープライズの変革の分野では、AGVを活用したデジタルツインのデモが展示されていた。

バーチャル上に展示ブースに来場した人がコピーされ、バーチャルの世界でAGVが動くデモだったが、当然これはリアルでの安全な移動にフィードバックする仕組みとなっている。

こちらもネットワークとの対話が活用されていて、その1つが5Gを活用した正確な位置情報把握だ。

GPSが活用できない屋内においても、屋内のアンテナとAGVの通信からAGVの位置情報を分析できる。こういったNWの情報をアプリケーションに提供することで、高価な機器を必要とせず、簡単な設定でシステムを構築できるようになるという。

未来の通信技術

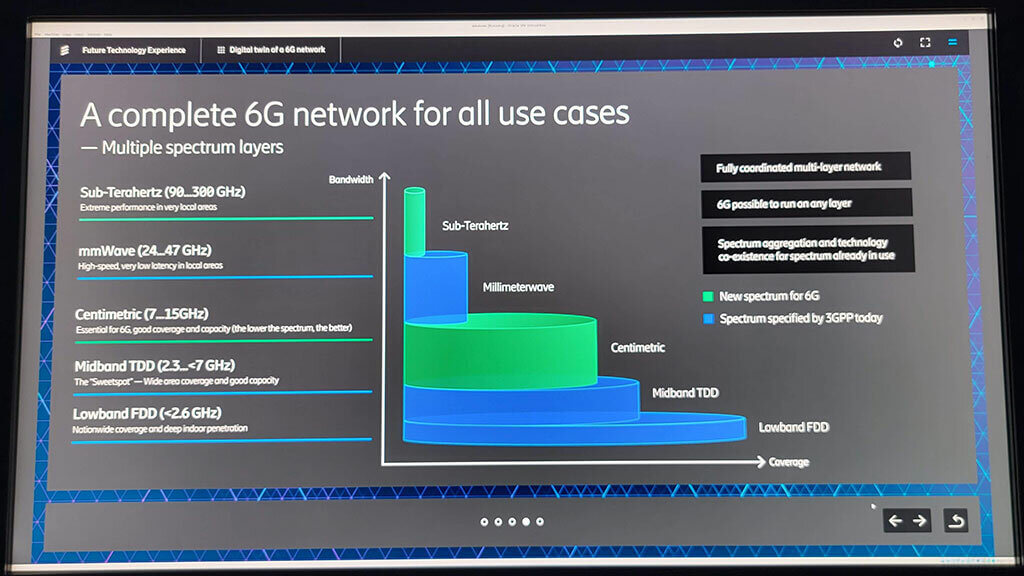

未来の通信技術の領域では、6Gに向けた帯域検証が行われていた。

特に今、注目されているのは「センチ波」と言われる帯域だ。

ミリ波でもSub6でもない、「センチ波」の登場

6Gでは「Sub-Tera」と言われる90GHz以上の帯域活用も想定されているが、直進性が極端に強い帯域なので、課題が多く実用では当面、限定的な利用になると見られている。

一方、センチ派はミリ波(24GHz以上)とSub6(6GHz以下)の間にある7Ghz~15GHzで、広めの帯域がまだ多く残されている部分でもある。6Gとしてはマルチバンドの連携利用が重要なポイントとなるが、センチ派帯域は、実用でも通信速度や大量端末接続などに大きな貢献をするのではないかと期待されている。

通信領域もサステナビリティ

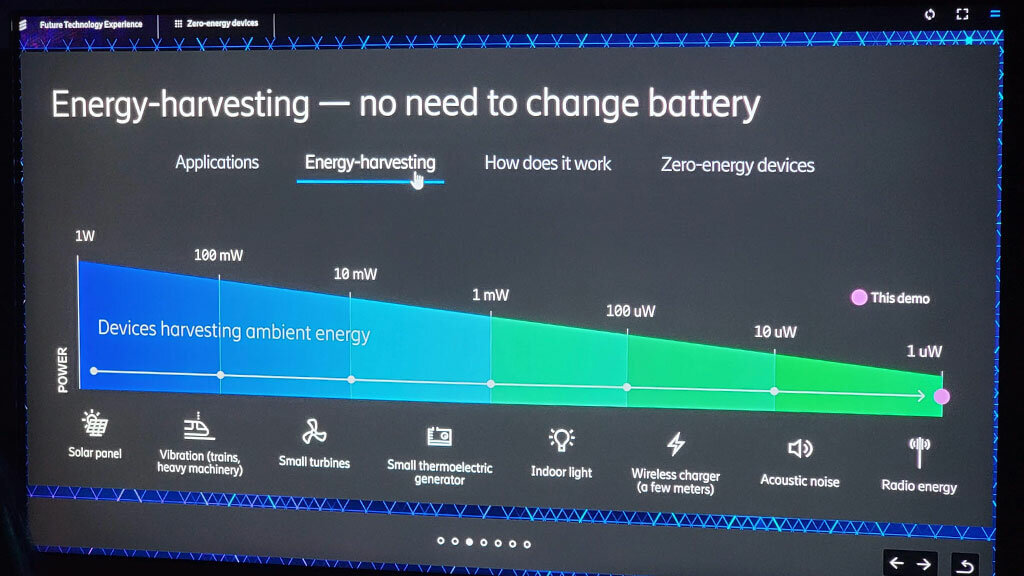

もう1つこれからの技術として注目されているのがエネルギー活用の領域だ。

バッテリーの交換を不要とするエナジーハーベスティングや、電池を使わないセンサーテクノロジーが展示されていた。

後者は無線で得た電力を活用して、センサーデータを送信する仕組みだという。衣類などに使える超省電力センサーを活用し、送信データも小さいものとすることで実現できるという。

将来的には無線給電も進むと思われ、用途も、デバイスも増えていくだろう。

Ericssonブースでは、スマートフォンの利用では気付かない5Gの価値がいくつも見えてきたと同時に、ネットワークとアプリケーションの一体化が加速することで、新しい時代になる実感も得られた。

また6G時代に向けた、帯域の変化、電力などエネルギーの捉え方など、新しい進化のベクトルにも期待したい。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

未来事業創研 Founder

立教大学理学部数学科にて確率論・統計学及びインターネットの研究に取り組み、1997年NTT移動通信網(現NTTドコモ)入社。非音声通信の普及を目的としたアプリケーション及び商品開発後、モバイルビジネスコンサルティングに従事。

2009年株式会社電通に中途入社。携帯電話業界の動向を探る独自調査を定期的に実施し、業界並びに生活者インサイト開発業務に従事。クライアントの戦略プランニング策定をはじめ、新ビジネス開発、コンサルティング業務等に携わる。著書に「スマホマーケティング」(日本経済新聞出版社)がある。