今年で5回目となるCES Asia 2019、去年から米国CESでも垣間見えるGoogle VS Amazonのスマートホーム用プラットフォーム争いの構図が、中国版に様相を変えて激化している。

注目すべきは米中貿易戦争の渦中にいるHUAWEIだ。

「CES Asiaに5G対応8Kテレビを展示する」といった事前情報や、オープニングキーノートでのHUAWEI HiLinkの強調など、総合家電メーカーへのシフトを匂わせた。

HUAWEI

メインエントランスから入り来場客が一番初めに目にする、いわばCES Asiaの玄関口と言ってもいい位置にHUAWEIブースはあった。

手前側にはP30シリーズやnovaシリーズ、スマートウォッチ、タブレット、PCといったイメージ通りの同社の製品が並ぶ。

しかし注目すべきなのはブースの奥の壁側に控えめに陳列された、同社のスマートホーム用プラットフォームであるHUAWEI HiLinkの展示だったのではないかと思う。

HUAWEI HiLinkは2015年から展開を進めている同社のスマートホーム用プラットフォームだが、2019年はバージョンアップを図るという。

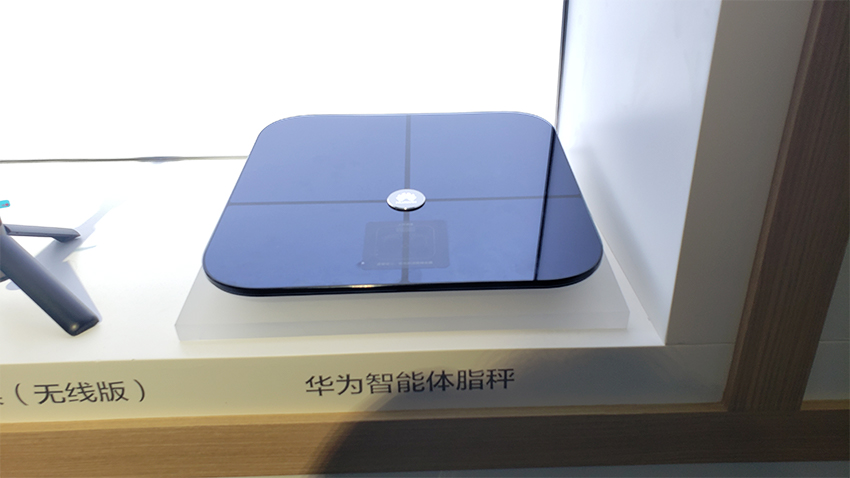

展示内にはHUAWEIのロゴが中央に配されたスマート体組成計や、HUAWEI HiLinkのAPIで連携すると見られるウォーターヒーター、センサーキット、ディフューザー、テレビの展示が並び、さながら家電メーカーのような面持ちだ。

「Works with HUAWEI HiLink」の文字が、米国CESでのGoogle HomeやAlexaの家電エコシステムの展示を思い出させる。

Tuya

もう一つ、注目すべき新興プレーヤーはソフトバンク コマース&サービスが提携を発表しているTuyaだ。

日本ではあまり知られていないかもしれないが、2014年に設立され、すでにユニコーン入りを果たしている。

家電のIoT化に必要なモジュールやクラウド環境、スマートホーム機器を統制するコントロールアプリを提供しており、自社家電ではなくIoT化に必要なシステムを販売するプラットフォーマ―として参戦している。

Haier

情報端末やIoTモジュール出身でない純粋な家電大手のHaierもスマートホームの行動展示を全面に押し出し、スマートホーム市場での存在感を見せつけていた。

スタンダード化目前の中国版スマートホーム

今年の展示にはなかったが、忘れてはならないのがアリババとシャオミだ。

アリババはスマートスピーカーである天猫精霊(TMALL GENIE)を軸にしたエコシステムを展開しており、彼らも家電メーカーに対してエンベデッドできるBluetoothモジュールを提供している。

シャオミは自社のプラットフォームで動作するIoT家電をすでに数多く充実させ、独自のエコシステムを展開してきている。同行した現地の中国人スタッフの感想によると、既に多くの種類のスマート家電がシャオミブランドで出ているので揃えやすく、人気があるとの事だった。

社会インフラも人々の行動もすっかり、そして急速にOMO化(Online Merges with Offline=オンラインによるオフラインの統合)した中国の都市部において、ほとんどの家が丸ごとスマートホーム化し、それがスタンダードになるタイミングも目の前に迫っていると思われる。実は去年もそうだったのだが、今年もCES Asiaではスマート玄関の展示が非常に多かった。家電だけでなく家の設備ごとIoT化する需要は顕著に表れてきているのだ。

通信端末を担ってきたHUAWEIが、この潮流の中で生活単位の端末である家のIoTプラットフォームに力を入れるのも当然と言えよう。

激化するプラットフォーム覇権争い

中国都市部では日本以上に宅配文化の雰囲気がある。

アリババが運営するスーパーマーケット「フーマー」の即時配達、中国版Uber Eatsである「ワイマイ」文化はかなり一般的になっており、三食ワイマイという人も珍しくない。端的な例は、コーヒー一杯でもデリバリーが浸透している事だろう。アプリ&デリバリーファーストで店舗立地の優先度を下げる戦略のラッキンコーヒーは飛ぶ鳥を落とす勢いで成長し、開業後わずか半年でユニコーン入りを果たしている。

スマートホーム化ニーズの背景にはこうしたデリバリー文化があるだろう。玄関がスマート化されていれば配達員は家の中に荷物を届ける事ができるし、家全体がIoT化されていればその際の防犯にも役立つ。何より中国の場合、スマートホーム化以前に配達員の安全性はジーマクレジットである程度担保される事になる。

また、成長の一端はそれだけではない。一人っ子政策が廃止されて以降のベビー市場、今後確実に深刻化する高齢化社会における介護市場が相まって、ベビーシッターやヘルパーなど、遠隔で家の中にセキュアに第三者を招き入れる需要は確実に増えていくと思われる。

こうした背景からスマートホーム化、とりわけスマート玄関のソリューションが急激に増えているのではないかと考察する。

変化と成長の速度が著しく速い中国において、このようなスマートホームの規格争いもあっという間に決着がつく可能性がある。

この国においてはポリティカルな要因も非常に大きい。突然のゴングに備えて、スマートホーム市場のプラットフォーム争いは今年~来年にかけてますますその激しさを増していくだろう。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。