5月23日、慶応義塾大学日吉キャンパス1階シンポジウムスペースで、IoT Home Allianceのセミナーが行なわれた。IoTホームアライアンスセミナーは、情報通信技術の活用による「家」に関わる課題を解決し、低減化することを目指し、そのあるべき姿を発信することにより、豊かで安全・安全な社会の構築に役立てることを目的として、2015年6月にスタートしたもので、今回は第6回目である。

デジタルビジネス・イノベーションにおけるプラットフォーム戦略

特定非営利活動法人CeFIL デジタルビジネス・イノベーションセンター(DBIC)副代表 兼 チーフディレクター 国立大学法人九州工業大学 客員教授

デジタルテクノロジーは、世の中の何に影響するのか

小西氏は、IoTを含む広義なデジタルテクノロジーの進化は、既存の経済構造を大きく揺るがし始めており、例えばデジタル化が容易なモノについてみると、これまでの産業は従来通りでは存在するのが困難になる、と講演を始めた。その理由の一つとして、小西氏が前職のガートナーで行なった世界のCIOの意見を調査した結果、世界のCIOにとってデジタルテクノロジーの影響は「顧客経験値を上げること」であるという回答が最も多かったからであると述べた。ではどのように顧客経験値を上げるのかについて、CIOの意見は「顧客が求める製品・サービスを提供すること」であり、決して「生産やサービスの革新」ではない、と続けた。

小西氏によれば、「デジタルビジネス」とは、デジタルの世界と物理的な世界の境界があいまいになって来ている中で、新たに創造しなければならないビジネスである。今や電子的に取り扱うことができるモノはすべてデジタル化されるデジタルテクノロジーにより、かつてない形でヒトとビジネスとモノが融合される時代が到来することが確実であると述べた。

さらに、デジタルテクノロジーの進化により、従来の製品・サービスがそれぞれ個別に持っていた境界線がわからなくなり、境界が明確であるがゆえに存在していた既存のビジネスは破壊されてしまうとのことである。一方で、既存のビジネスの破壊は、見方を変えればイノベーションであり、新たなビジネスチャンスが生まれると言っても過言ではないと続けた。

さらに、小西氏は、これからは従来のシステムとしてのビジネスからプラットフォームとしてのビジネスに代わってゆなければならない。従来のシステムとしてのビジネスは、ビジネス(企業)を外から見るとブラックボックスで、中に入るとサイロ構造となっており、その価値は企業が持つ資産ということであった。

一方で成功しているビジネスはプラットフォームとしてのビジネスの形態を採るものである。これは「曖昧な境界」で、「多角性を配慮したデザイン」を行ない、「動的に接続および再構成可能」、かつ「継続的な感知、学習、再構成」を行うものであるとした。最後に、IoT時代の新たな「つながりの経済」実現のためのビジネスプラットフォームを構築することの重要性を強調して講演を結んだ。

Microsoft Azureで始めるInternet of Things – IoT実現を支えるサービス各種

日本マイクロソフト株式会社 デベロッパーエバンジェリズム統括本部オーディエンステクニカルエバンジェリスム部 エバンジェリスト

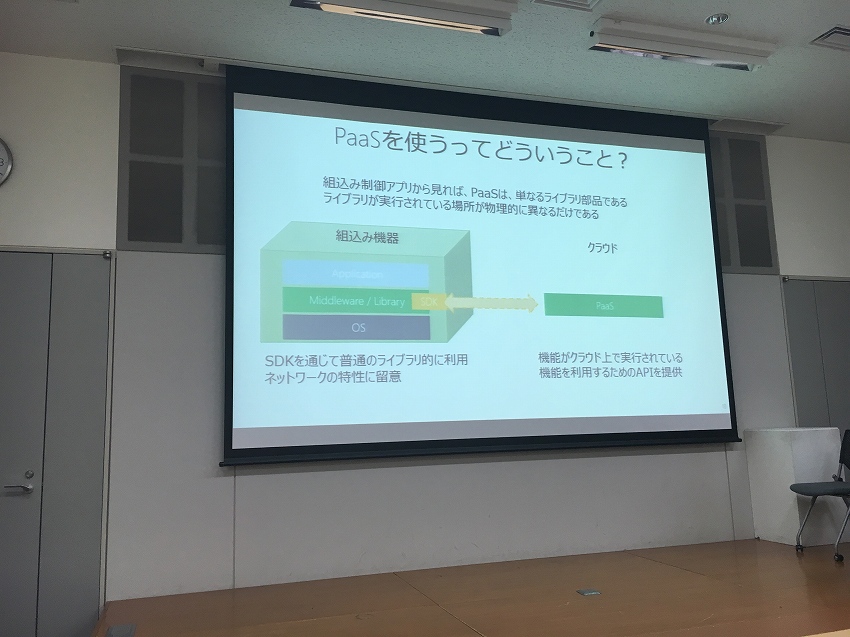

太田氏によると、IoTをどう実現するかについては、自前のサーバではストレージ容量・コンピューティングリソース・応答性能・他のサービスデータとの連携が必要であり、サービス開発・運用・保守費用がかかってしまう。そこで、クラウド(ストレージ容量無限大・自動バックアップ、コンピューティングリソース無限大、サービスデータ連携が容易)とPaaS(公開サービスを必要十分に利用可能、サーバメンテナンス不要)を利用するほうが有効であると述べた。

太田氏は私見として、自分は組込み系なので、モノに関わる人がIoTを開発することほうが親和性が高いのではないかとも述べた。最後にマイクロソフトからのお願いとして、Microsoft AzureはITの視点から生まれたIoTなので、組込み系の方々からの多くのフィードバックをいただきたいとのことだった。

システムズエンジニアリングで描くIoTな家へのアプローチ

SDM学とは、システムズエンジニアリングやシステム思考、デザイン思考、プロジェクトマネージメント等をベースに構築され、適用範囲は技術システムから社会システムまでと幅が広い、文系・理系の融合型で分野横断型の学問体系である。SDM白坂研究室では方法論としての「大規模システムデザイン」、「イノベーティブデザイン」、「システム安全デザイン」、「高信頼性システムデザイン」、「コンセプトデザイン/コンセプトエンジニアリング」等を研究テーマとしている。

白坂氏は、IoTでは開発の方法論はこれまでと大きく異なっており、「1.ベースを作る(プラットフォーム化)」、「2.ベースにのっかる(プラットフォーム活用)」の2つの方法がある。近年System of System(SoS)が増加してきているが、個々の機器やデバイス個々の振る舞いの総和が、単純な総和とならず予測できない振る舞いが全体として現れてしまう(創発的)、さらに進化的であるため、SoS全体の品質保証が困難な状況にあると述べた。SoSの簡単な例として、カメラとプリンタが直接、あるいは様々なメディアやPC、ネットワークを介してつながっているが、このシステム全体「世話をし・品質を保証する」主体はない。

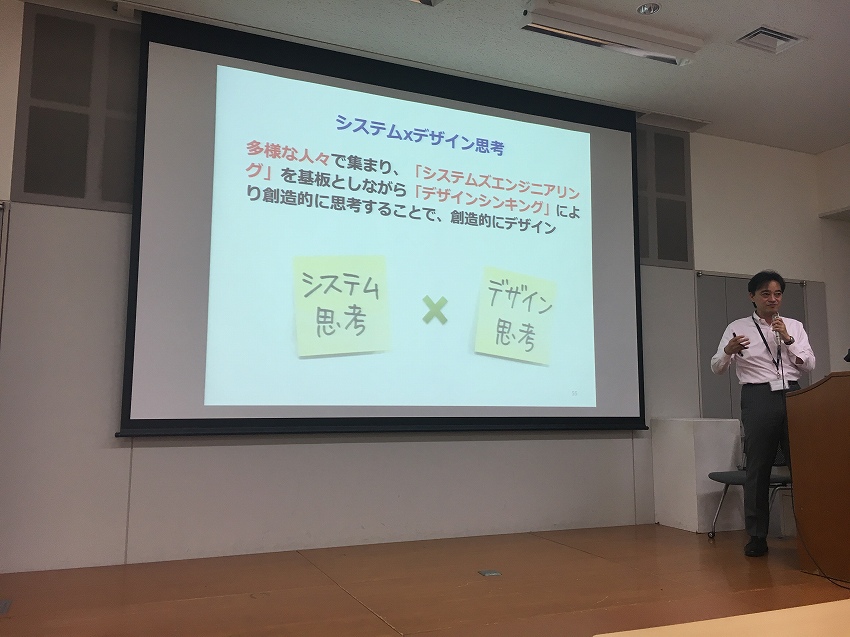

さらに、大きくIoT開発方法論にはボトムアップ型とトップダウン型があり、また多様なアプローチが存在しているが、どちらも利用者による協創、すなわち利用者が自ら価値をつくっていくものである。そこでは多様な人々が集まり、システムズエンジニアリングを基盤としながら「システム」×「デザイン思考」により創造的な思考によるデザインを行なうということであると続けた。

ホームエネルギーマネージメントとIoT

村田製作所は2013年4月に横浜スマートコミュニティが提唱する次世代型スマートハウスのコンセプトにもとづいた、横浜スマートセルにモデルベース開発手法を用いた自律協調型エネルギーシステムの実証実験機を開発し、実験機とワイヤレス見守りシステムを設置し、実証実験を開始した。このシステムの開発は、モデルベース開発手法や機器を提供するdSPACE Japan株式会社とエネルギーシステムに関するコンセプト、システム構成、制御モデルに関するコンサルティングを行う株式会社スマートエナジー研究所らとともに、「地産地消エネルギーシステム」として共同で行なった実証実験である。

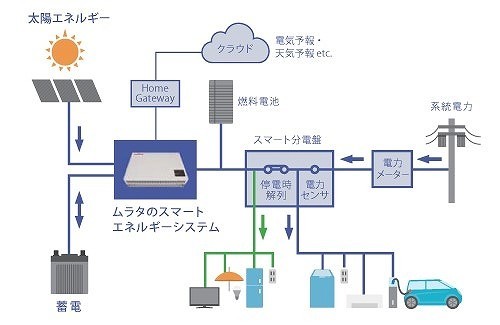

これにより、スマートハウスに求められるエネルギーを「創る」、「蓄える」、「賢く使う」システムを制御し、見える化をしながら、効率的にエネルギーを活用することができるようになっている。また、クラウドとの連携は、株式会社ユビキタスが開発した(図参照)。講演では、実証実験の結果を表示した。なお、現在は所期の目的を果たしたとして2016年2月に閉館した。

備前氏によれば、村田製作所のエネルギー事業の目指すところは、安心安全・快適性・経済性である。現在、村田製作所のIoTビジネスはまだ小さいものであるが、小さいことはこれから大きな成長があるということを意味しており、今後積極的に事業を推進していくとのことであった。

【関連リンク】

CeFIL

マイクロソフト

慶応大学SDM研究科

村田製作所

dSPACE

スマートエナジー研究所

ユビキタス

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。