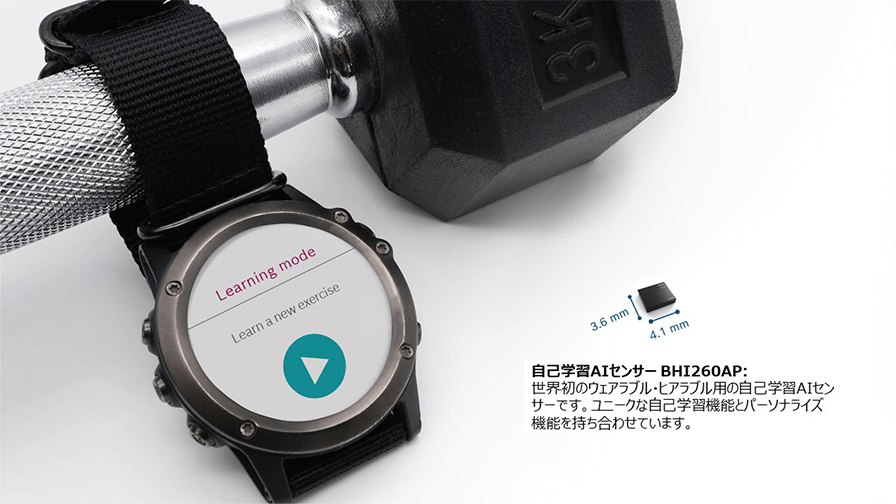

ボッシュ株式会社は、新たに、主にウェアラブルデバイスで使用できるMEMSの自己学習型AIセンサー「BHI260AP」を開発した。

MEMSとは、半導体のシリコン基板やガラス基板、有機材料などに、機械要素部品のセンサーやアクチュエータ、電子回路などを微細加工技術によって集積化したデバイスのことである。

同センサーは、今までのボッシュが提供してきたセンサーとは異なり、データを取るだけではなく、自己学習できるようなAIソフトウェアを搭載し、学習まで行うことができるものだ。

今回、ボッシュセンサーテック ジャパンのゼネラル・マネージャーである平井哲也氏とアプリケーション エンジニアリング マネージャーである宮地浩輔氏にお話を伺った。(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)

同センサーについて、2本の記事にわたって紹介する。1本目の本稿では、同センサーを開発した背景とボッシュのビジネス的な狙いについて、2本目の記事では、同センサーでできることやデモンストレーションの様子について紹介する。

※写真左:ボッシュ株式会社 ボッシュセンサーテック ジャパン ゼネラル・マネージャー 平井哲也氏、写真右:同社 ボッシュセンサーテック アプリケーション エンジニアリング マネージャー 宮地浩輔氏

自己学習型AIセンサー「BHI260AP」とは

ボッシュが自己学習AIセンサー「BHI260AP」を開発した背景には、利用者がウェアラブルデバイスに期待する機能が変化しているということがある。ある調査によると、2017年の段階では、歩数をカウントするような活動量計の機能が求められていたが、近年では、フィットネストレーニングの検知への期待が大きくなったという。

スマートウォッチに代表されるように、デバイスに機能が集約されていき、運動する人にとっては、スマートフォンを必要とせず、ウェアラブルデバイスで全て完結してほしいという要望がマーケットの流れとして存在している。

つまり、ウェアラブルデバイスには、単純にデータを収集するだけではなく、収集したデータをどのように分析して可視化するか、ということまでが求められているのだ。

この点について、「BHI260AP」は、従来からボッシュの強みである精度の高いセンサーであるだけでなく、AIによる学習機能を搭載したソフトウェアがあらかじめ搭載されていることが重要だ。

ウェアラブルデバイスを開発するメーカーは、「BHI260AP」を自社のウェアラブルデバイスに導入することで、別途アルゴリズムを開発しなくても、ボッシュが開発したアルゴリズムをもとにデータの解析を行うことができる。

また、自社で作成したアルゴリズムがあれば、「BHI260AP」に搭載することも可能である。

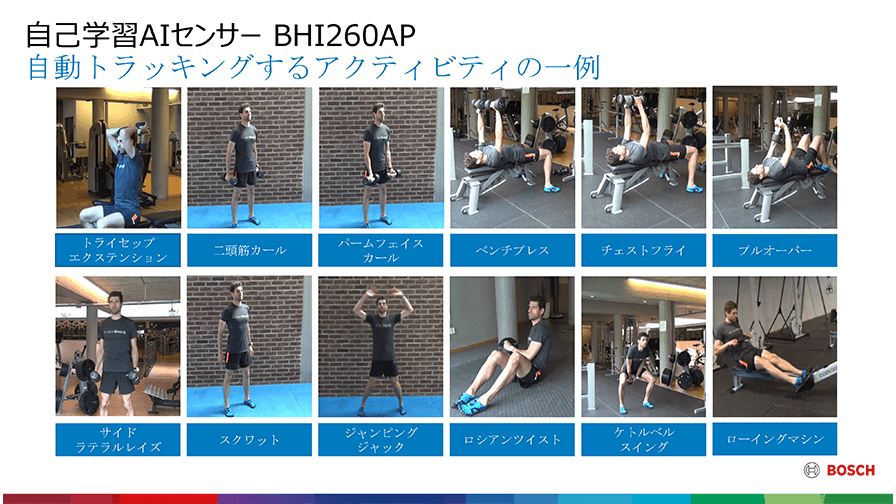

ボッシュが開発したフィットネストラッキングソリューション

もともと、ボッシュが開発したフィットネストレーニング向けのセンサーソリューションは、コアの部分にボッシュがカスタマイズしたフィットネストラッキングのアルゴリズムが実装された製品になっている。14種類のフィットネス・アクティビティを検知することが可能である。

14種類のフィットネス・アクティビティには、ジャンピングジャックやダンベルベンチプレス、チェストダンベルプルオーバーなどがある。

デバイスやサービス開発を簡単にする4つの機能

さらに、センサーの精度を活かすために、「学習、パーソナライズ、自動トラッキング、拡張」という4つの機能が実現されている。

学習

学習モードでは、初期設定には含まれていない新しいフィットネス・アクティビティを追加することができ、ユーザーは自分のニーズに合わせてデバイスをカスタマイズすることができる。

利用者は、自分の体格などを登録することができたり、同じ動きをするにしても、その動きを覚えさせたりすることができるので、利用者によるチューニングも可能となっている。

パーソナライズ

また、パーソナライズ機能では、学習したアクティビティをユーザーに合わせて調整し、カロリー計算やアクティビティ分析の精度を高めることができるのだ。

自動トラッキング

自動トラッキング機能は、フィットネス・アクティビティをユーザーが手動操作せずに自動で自律してトラッキングできる機能だ。

アクティビティを変更する際も、センサーが自動で別のアクティビティであることを検知し、回数のカウントを行うことができる。アクティビティの種類と時間の経過によって運動の強度を、デバイスを開発する企業のシステム側で分析することもできるという。

拡張

こういった検知パターンは、ウェアラブルデバイスの製造メーカーでも、実際にウェアラブルデバイスを利用するエンドユーザーでも、新規作成や変更をすることが可能である。

PDR(Pedestrian Dead Reckoning:歩行者推測航法)

「BHI260AP」は、アルゴリズムを変更することで、別のセンサーソリューションとして使用することができる。アルゴリズムを複数搭載することも可能だという。

PDRソリューションはその1つだ。PDRは、「BHI260AP」に搭載されている加速度センサーとジャイロセンサーで、利用者の動きを測定し、相対位置を検出する技術である。

PDRソリューションを使用することで、GPSなどの絶対位置ソリューションの精度を向上させることができる。GPSでは測定できない箇所を補足するイメージだ。「BHI260AP」の内部でデータの収集から分析までを行うので、地下道や屋内などでも使用することができる。

実際にPDRソリューションが搭載されたデバイスを着用し町中を移動した結果、GPSだけの測定と比較しより高精度で位置を計測できたという。

これは、建物内では電波が通じずGPSでは位置計測できなかったのに対し、PDRソリューションがその間の位置を補足できていることを示している。

ボッシュがハードウェアだけでなく、ソフトウェア搭載センサーを開発する狙い

ボッシュには、センサーに関するノウハウがあり、30年以上MEMSを開発してきた実績がある。センサーに関して詳しいという立ち位置から、メーカー独自のアプローチをしていく狙いがあるという。

それはセンサーに詳しいボッシュが、アルゴリズムを開発し、ソフトウェアをMEMSに搭載し付加価値を上げていくということだ。メーカーがソフトウェアも構築することで、顧客のニーズによりあった形で、しかも信頼度も高い形で提供することが可能になるので、全体のシステムとして差別化を図ろうとしている。

ソフトウェアベンダーのソリューションだと、デバイスに入っているモーションセンサーがマルチサプライヤーになっていることもあり、それぞれのセンサーの違いを吸収するようなアルゴリズムしか作ることができないという。このアルゴリズムでは、精度を上げることは難しい。

ボッシュは、センサーとアルゴリズムの両方を開発しているため、センサーの勘所を知った上でアルゴリズムを開発することができる。カタログスペックには現れないセンサーの特性を理解して、アルゴリズムを開発することが可能なため、精度を上げることができる。

また、MEMSの中だけで、アルゴリズムによる分析を行うことができるため、エンドユーザーの情報をサーバーに送らないデバイスの構築が可能になる。セキュリティの面からも、センサーとアルゴリズムの両面で開発を行うメリットがあるということだ。

ウェアラブルメーカーだけでなく、フィットネス事業者にもノウハウを提供

ボッシュでは、このMEMSのセンサー「BHI260AP」を含むソリューションを、スマートウォッチを開発しているメーカーはもちろん、フィットネスクラブなどの、新たな取り組みを実施していきたいが、ハードウェアやソフトウェアのノウハウを持っていないという企業にも提供していきたいと考えている。

センサーメーカーならではの高精度を実現することで、ソリューションを開発する企業は、ソフトウェアの精度の検証や、収集したデータをどのように業務に活かしていくかという、本当に検討しなくてはならない部分に集中することができるようになる。

実際に、コンシューマ向けのスマートウォッチだけでなく、倉庫や工場における作業者の位置情報を確認するような業務向けのソリューションの相談を受けているという。

MEMSのセンサー自体の精度が低いと、PoCまでは実施できても実際の製品化には繋がらなくなってしまうからだ。

ボッシュのMEMSでは、センサーの精度が高いので、本来検討すべきであるソフトウェアや、データを業務にどのように活かしていくかということに集中できることが嬉しい。

これまで、センサーを購入しても、ソフトウェアを一から開発しなくてはならないため、ソリューションの開発を敬遠気味だった企業も多い。

しかし、「この機会に同センサー「BHI260AP」を導入して新たなデバイスやサービスを開発してほしい」と述べた。

ボッシュがセンサーだけではなく、AIを搭載したソフトウェアも含めたソリューションを提供することで、ウェアラブルデバイスの利便性が高まったり、ウェアラブルデバイスを使った新たなサービスが生まれたりするイメージを強く持つことができた。

2本目の記事では、実際にセンサーを搭載したデモ機でどこまでの精度が出るのか体験してみた。こちらもぜひ確認してほしい。

【関連リンク】

ボッシュセンサーテック

製品に関するお問い合わせ

無料メルマガ会員に登録しませんか?

大学卒業後、メーカーに勤務。生産技術職として新規ラインの立ち上げや、工場内のカイゼン業務に携わる。2019年7月に入社し、製造業を中心としたIoTの可能性について探求中。