IoTのビジネス的メリットに「ビジネスモデルの転換」があげられることが多い。

GEのジェットエンジンの例がよくあげられるが、エンジンを「作って売る」のではなく、「回転している時間課金をする」ということや、エンジンに取り付けられた各種センサーにより壊れる前に予兆を検知し、欠航便を減らす、というものだ。

こういったビジネスモデルの転換があった場合、「マーケティング」「セールス」「サポート」の面から業務プロセスの改変を行う必要があり、かつ、そこから得られる収益は基幹業務システム(主に会計システム)に流し込む必要がある。

オフィスにある複合機を思い浮かべるとわかりやすい。複合機は機械そのものはリースなどで利用することになるのだが、実際は、その保守や紙、インクといった消耗品の売り上げを重視している。単純に複合機を売って終わりというビジネスモデルからすでに脱却して継続的な関係を持っている好例といえよう。

一方で、こういったビジネスモデルの転換をした場合、基幹業務システムへの売り上げデータのつなぎこみには、基幹業務システムとの間に何らかのアプリケーションを開発する必要があった。今回紹介する、Zuoraというクラウドサービスは、こういった基幹業務システムとの決済情報のつなぎこみを柔軟にすることができるサービスだ。

今回、株式会社ウフル 執行役員 ディレクター アカウントマネジメント本部 ビジネスコンサルティング部 部長 林氏と、Zuoraを日本で販売する三井情報株式会社 執行役員 IT基盤サービス営業本部 本部長 クラウドサービス部 部長の岸田 幸一氏にIoTサービスのサブスクリプションモデル化について伺った

Zuoraとは

-Zuoraについて教えてください。

岸田氏(以降岸田): 現在、「所有」から「利用」という流れ、そして、そこに「期間」という概念を入れ込んでいくビジネスモデルが注目を浴びています。

モノを作って販売して終わりというビジネスモデルから、お客様との関係を継続していくというビジネスモデルです。

企業にとっては新しい市場に打って出たいという場合に、既存のビジネスモデルだけだと勝てないという時代にきているといわれています。そこで、新しいビジネスモデルを取り入れたいと考える企業が増えてきたということでなのです。

そうして、いろんな業種・業態でこういった「売り切りではなく、継続的に顧客との関係を維持するビジネスモデルとなる、サブスクリプションモデル」がでてきています。IoTについても、様々なデータから予兆保全をしたり、事業の継続をサポートするという意味で、サブスクリプションのモデルに親和性が高いと思います。そういったとき、IoTビジネスをマネタイズする際に必要な機能としてZuoraを提供していこうと考えています。

-Zuoraの導入事例はどういうのがありますか

岸田: 事例は現在850社くらいあり様々な業態があります。SaaSやクラウドの領域のサブスクリプションモデルはわかりやすいですよね。

アメリカ西海岸ではサブスクリプションの考え方がないと、市場からも評価されないということになってきているようです。直近の事例でいうと、Financial Timesの事例があります。

利用者によって、紙だけでよい、タブレットでみたい、夕刊はいらない、など様々な利用シーンが考えられますが、こういった様々な消費者ニーズにこたえるということが実現できています。

-Zuoraの特徴を教えていただけますか

岸田: 大きく3つの機能を準備しております。

一つは、「コマース」です。これはいろんなプライシング戦略を自由に、柔軟に設定できるという機能になります。急なキャンペーンをやるといった場合でも設定が簡単にできるというのが特徴的なところです。

お客様にどういうサービスを提供していくのかという契約を管理するという機能もあります。

「ビリング」は、契約している内容に応じて、請求書を発行するという機能があり、ペイメントゲートウェイと接続することで課金されたかどうかを消し込みをするような機能や、残金の有無などがわかる、回収の機能があります。

さらに、「ファイナンス」は、いろんな会計システムや基幹業務システムと連携することができます。内容によって、仕訳が発生するような場合もあるのです。また、レポートの機能は、将来的に売り上げがどうなっていくのか?というフォアキャスティングをする機能もあり、それを活用して次の戦略を練るようなことが可能となるのです。

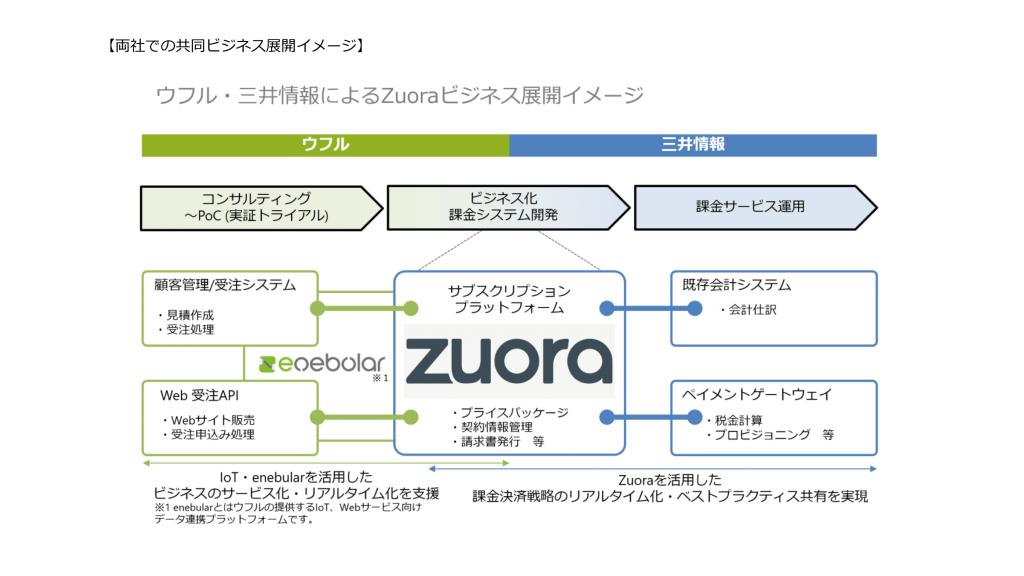

上の図で左上がCRM, SFAとなっています。Salesforce.comと接続する。左下がウェブサービスです。APIが提供されるので、ウェブサイトなどで活用できます。真ん中がZuora、右上が基幹システムとの連携を示しております。連携することで基幹業務システムとのつなぎこみが可能となります。右下がペイメントゲートウェイで、多国での税制利用を想定されています。プロビジョニングという機能では、顧客の状態を把握し、解約するとサービスが止まるということもできます。また、メディテーションというのは従量課金のサービスへの対応を示しております。

SaaS(Software as a Service)サービスではあるのですが、いろんなシステムとつなげるようなAPIを準備しているというところも特徴になります。Zuora上で何かを開発することはほとんどなく、設定レベルで済むということも特徴です。

-クレジット決済や銀行引き落としといった機能がついているわけではないのでしょうか

岸田: それもすべてデータ連携をする口があるということになります。

-他システムで決済した結果をZuoraに流し込むということですよね?

岸田: そうですね。ペイメントゲートウェイのところはそんなイメージです。

ウフル社との業務提携

-今回のウフル社との業務提携はどういった内容になるのでしょうか?

岸田: IoTのビジネスをやられていく中で、サブスクリプションのビジネスモデルが親和性が高いということで、ウフル社が考えているIoT事業を実現する際に必要となってくる課金請求の機能を我々が提供するのだと考えております。

-ウフル社としては、どういう意図なのでしょうか?

林氏(以下林): 始めは、我々がコンサルティングから入っていって、事業構想が上手くできたとき当然ビジネスモデルを考えるのですが、その際課金の部分について課題感がありました。

PoCを回していく中でも、例えば、「現状では伝票を回している仕組みしか決済する仕組みがない」というようなお客様もいらっしゃいます。そうすると、IoTビジネスをやろうとした場合、様々な課金ポイントを考えたとしても、実装や集金が難しいという課題に直面するのです。

そういったとき、他の課金ソリューションも比較検討したのですが、結果Zuoraを紹介したいということになりました。決め手は、ビジネスユースで使えるかどうかというポイントでした。

ウフルとしてコンサルティングサービス・クラウドインテグレーションをしていくうえで、課金をどうするかが明確になっていることはとても重要なことでした。

-サブスクリプションのモデルを作るのは、ECサービスのようにクラウドだけで構成されるものでも難しいですものね。

林: そうなんです。お客様からみて、いつでもビジネスを追加することができる、集金の体制がとれ、どれくらい稼げているのかがわかる、という点でとても期待しております。

-こういうものがあると、サポートセールスにもかなり使えそうですよね。サポート要員がやってきて、手書きのデータを後からパソコンに入力するのではなくて、タブレット上に保守メニューが作られていて、それをタップしたり入力しながら作業を行うと、請求書が自動発行されたり、顧客との応対履歴が残ったりするようなことが容易にできそうですよね。

林: ビジネスモデルの構想を邪魔しないというのもポイントです。これまでだと、課金のポイントというのはずいぶん前段階で決めなければならないし、簡単には変えられませんでした。しかし、このZuoraであれば、変更にも柔軟に対応できるというところです。

例えば、複合機でこれまで枚数単位で課金していたのを、ボタンを押した回数や、コピーされたデータ量の合計で課金したいという場合でも、そのデータをZuoraに流せば柔軟に課金方式を変えることができるというような感じです。

IoTビジネスにおける課金ポイントはまだ手探りで、様々な課金方式が考えられるのですが、構想段階では完全には決めきれないので実際にやりながら直せることも大きいと思います。

-価格面はどうなっているのですか?

岸田: 公表はしていないのですが、大規模基幹業務システムへのつなぎこみをする場合のSI費用を考えると割安と思えるような規模感です。

-ありがとうございました。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。