ディジ インターナショナルは、ZigBee、無線LAN、イーサネット、セルラーなどネットワークテクノロジーの専門企業だ。

10年以上M2Mとともに走ってきた同社がIoT時代に入り、どのようなことを考え、どのような事例を作ってきたのか、ディジ インターナショナル株式会社 江川将峰氏に話を伺った。

-御社について教えてください。

弊社の本社はミネソタで昨年30周年を迎えました。北米にオフィスが数拠点あり、ヨーロッパはフランスを中心に、数拠点あります。日本は、東京にあり、グローバルでの従業員数600名くらいです。

13年度連続で、利益増しています。去年度の15年度が今までの最高となっており、経営状況は健全で約200ミリオンドルの売り上げで100ミリオンドルのキャッシュがあります。

-安心ですね。かなりやりやすいのではないですか?

はい。弊社のソリューションは、いわゆる機器やデバイスセットなどをアプリケーションにどうやってつなげるか、そのつなげるところをソリューションにしています。大きく3つにカテゴリーを分けているのですが、「CREATE(クリエイト)、DEPLOY(デプロイ)、MANAGE(マネージ)」という3つになっています。

「CREATE」はそのままどうやってネットワーク対応の機器を作ろうか、もしくは機器をどうやってネットワーク対応させようか、というための組み込みの通信モジュールなど、組み込みの通信機能が付いたCPUモジュールです。

真ん中に載っている一番大きいのは、NXPのi.MX6というチップで、タブレットなどに使えるくらいのパフォーマンスがあってグラフィック処理ができるものです。それにメモリーが乗っていてAtherosのチップがWi-FiとBluetooth、そのほかにはパワーマネージメントの機能もろもろがそこに入っています。それをお客様のボードに置いていただいて、お客様のボード自体はコネクターを用意してもらうくらいです。

-なるほど。

こちらは新しいもので、さらに小さくなりました。IoT向けで行くと、別にグラフィック性能というのはあまり必要ないので、グラフィック性能をとって表示機能は残しています。これがCortex-A7フリースケールのi.MX6ULというチップで500円玉くらい、の口径ですね。

その小さいほうはARM9クラスなので、弊社のゲートウェイ製品やちょうどミッドクラスのゲートウェイ製品などに使われているスペックと大体同等です。それに、Wi-Fi a/b/g/n/acとBluetooth4.1、アンドプラスが乗っているようなモジュールです。

これもプロセッサー乗っているのですけども、通信機能だけというモジュールもあります。XBeeで、ワールドワイドで一番通信モジュールとして一番のシェアを持っていますので日本でもユーザーがかなり多くいます。

こうやってIoTデバイスをどうやって作るのか、有線やそれ以外に「DEPLOY」、どうやって設置するのかという意味合いですけども、インターネット環境がないような状況や、インターネット環境を使わしてもらえないような場所に対して、セルラーのルータを供給しています。

あと、「Manage」というのはクラウドのサービスになっています。インターネット対応機器、もしくはインターネット環境のないようなところでの設置できるものなど、どこにデータを出すのか、というためのクラウドのサービスです。

デバイスとのコネクションを張るというのと、あと上位側から下位を制御するという双方向の機能を持っているというのが特徴的です。

特にハードウェアのビジネスにお客様にはもちろん機器や装置を作ってもらう、センサーを作ってもらうというのと、あとはアプリケーション側をどうするのか、もしくは制御できる環境というのをご提供するというのがこのビジネスです。

今フォーカスしている6つの分野としては、主に公共設備など公共インフラというところ、他には輸送/運輸、いわゆる一般乗用車以外のもの、電車、バス、トラックなどです。

そして、リテールPOS関係、それ以外はメディカル/ヘルスケア、いわゆる一般的なインダストリアルマーケットと、エネルギーという6つになっています。

日本国内・海外事例

ミオ・コーポレーション

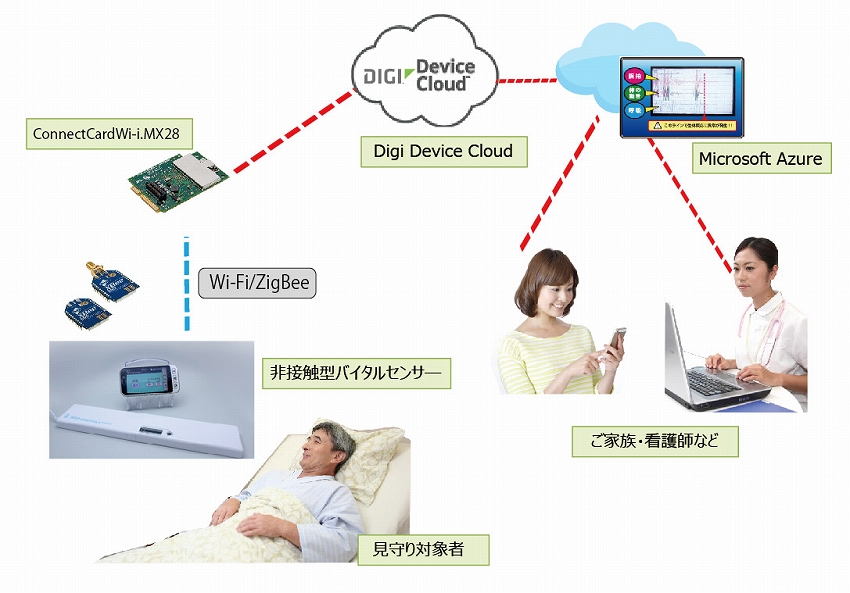

日本国内のお客様の例をいくつかピック アップします。ミオ・コーポレーションという会社で提供している物自体は、非接触のバイタルのセンサーに我々のこのXBeeの通信モジュールが入っています。ZigBeeのバージョンとWi-Fiのバージョンがあるので、もしWi-Fiのアクセスポイントがその施設にあればWi-Fiを使っていただいて、ないのであればZigBeeでホッピングさせながらひとつのゲートウェイからクラウドになります。

アップします。ミオ・コーポレーションという会社で提供している物自体は、非接触のバイタルのセンサーに我々のこのXBeeの通信モジュールが入っています。ZigBeeのバージョンとWi-Fiのバージョンがあるので、もしWi-Fiのアクセスポイントがその施設にあればWi-Fiを使っていただいて、ないのであればZigBeeでホッピングさせながらひとつのゲートウェイからクラウドになります。

いまだに基本的にローカルで使われているのがメインですけど、介護施設の介護士さんが、状態をモニタリングしたり、遠隔のご家族がどういう状態にあるのかをモニタリングしたりする形で使ってもらっています。

イーラボ・エクスペリエンス

農業生産と環境計測をサポートする「フィールドサーバ」は、イーラボ・エクスペリエンスという会社が作ったものですが、これはNECの農業ICTなどに使われています。

畑やワイナリーなどにこのフィールドサーバや、フィールドポイントというのが点在している格好です。モニタリングできるものが日照度や温度湿度。温度湿度は特殊なセンサーを使い、百葉箱で測るような測り方ができるものや、あとは土壌の水分湿度など、そういう環境をモニタリングするものです。

それを独自メッシュの私どものモジュールをつかって、点在しているところからホッピングしながらこのサーバに集めて、インターネット回線に出して、環境をモニタリングします。これを応用させるとカメラがついているものがありますけど、遠隔でトマトの出来がどうや、どういう風に色がついてきているのか、というのをモニタリングしたり、またセンサーを変えると、原発の周辺のガイガーカウンターに使われたりします。

工場の設備機器のデータを無線で引っ張ってきて、どういう状態にあるかというのを、遠隔者がモニタリングするというものです。

セガ、UFOキャッチャー

セガのUFOキャッチャーでこれはZigBeeが中に載っていますが、UFOキャッチャーはひとつの場所に3~40台あります。それをメッシュでつないで、リアルタイムでどんなお客様がこれをつかっていても、どこかからデータを共有しているので、バックヤードに今の課金情報やが、流れるようになっています。

それをリアルタイムに、「今どれくらいの売り上げがあるのか」をモニタリングできるのがローカルででき、さらに本部でもそれを見られるようになっています。それ以外には、コンテンツ自体が、どのコンテンツがどれくらいのスピードで減っていくのか、それが売り上げデータになり、どのコンテンツに力を入れるべきか、というのがわかるようになっています。

SMARTBOX

SMARTBOXという会社の事例です。普通のロッカーってコインを入れて鍵がついていていると思うのですけど、あれをはずしてこれに差し替えます。これは電池で駆動しているものです。

施錠装置にZigBeeモジュールがはいっています。携帯電話の番号を2回押すと、そのデータをインターネットに投げて、インターネット側から携帯電話に解除コードが生成されて送られてきます。去年末に日本の東京のエリアで、100か所か200か所くらいで入れたと聞いているのですけど、ちょっとまだみたことないですね。ロッカーという使い方ではなくて、宅配会社の再配達の人件費を下げるためのシステムです。

Libelium(リベリウム)

次に、これは日本の例ではないのですが、ヨーロッパで地中に通信モジュールが入っているセンサーが埋まっているので、道路上の駐車場の空いている、空いてないというのを、インターネットを介して、実際今から駐車スペースを探すときにスマホで見ることができます。

これはスマートシティと表現しているのですけど、もともとやりたいのはCO2の削減です。このシステムがないと、パーキングが空いているかどうかグルグル回って探してみないといけない。ダイレクトで空いている所に行けて、CO2の削減に貢献しましょうというのがこのシステムで、CO2をモニタリングしています。

ガソリンスタンドのタンク残量をモニタリング

こちらは日本の事例ですが、ガソリンスタンドのタンクの残量をモニタリングするものです。これも本部に投げて、本部のほうからどこのガススタにどのタイミングで届けないといけないかがわかるようになっています。

人件費の効率もそうですし、それもCO2の削減もそうですし、そのためのガススタのガソリン残量を、遠隔でモニタリングしています。200か所ぐらいに入ったかと思います。

EMTEST

これは日本では同様のアプリケーションにプロモーション中です。ConnectCore 6組み込みモジュールはかなりパワフルなので、ディスプレイを二つつけることができます。

一つはバスの中のサイネージで、次のバスストップに行くまでの間に次のバスストップから近い店舗の広告が流れたり、自分のいる位置が流れたりというディスプレイで、もうひとつは、バスのドライバー自体が自分のいる位置情報や、今の課金情報や、日本じゃ想像しにくいですがオーディオプレイヤーがついていたり、ドアの開閉のコントロールができるディスプレイですが、そこには車内用のカメラがついているので、車内が騒がしくなると、「録画」という機能がついています。

そして、セルラーのルータであげてそのほかにある機能としては、乗車待ちの方がスマホで今自分が乗ろうとしているバスがどこに来ているのかをモニタリングすることができます。

あとは、エネルギーマネジメントや太陽光発電、風力発電の発電量をモニタリングするというのと、それからインターネットに投げて、機器自体を供給したところに異常故障やもしくは予防保全やというサービスを提供するようにインターネット回線をやったり、あとは山間部の地滑りや環境のモニタリングやというのに我々の製品が使われています。

-かなり数が多いですね。

数は多いですね、もともと85年の時の設立自体が、PCIのカードからスタートします。PCIのカードをクライアントのPCにさすと、そこからシリアルのポートが8本や16本やでています。そして、一台のPCから複数台のシリアル、例えばサーバを制御したり、メンテナンスしたりすることができます。

シリアルから媒体がUSBに代わってUSBの製品を用意して、USBだと遠隔監視ができないのでイーサネットの対応をして、イーサネットよりは無線のほうが小回りが利くようになったのでWi-Fiの対応をして、Wi-Fiだとセンサーには重いというのでZigBeeの対応をして、上位への接続では、インターネット回線のインフラがなかったり、環境を使わせてくれなかったりというので3Gや4Gの対応をしたり、それに伴って必要になるクラウドサービスを提供し、ラインナップを広げています。

-完全にネットワークの進化の流れに乗っかって、素直に製品を作ってきているのですね。

作ってきたのと、買収したのと、ですね。年1社くらいずっと買収しています。

-そうやってどんどん時代をキャッチアップしていっているわけですね。でもこの分野って結構競合も多いのではないですか?それぞれのレイヤーで競合ですよね?

そうですね。通信モジュールで競合するケースや、組み込みモジュールで競合するケースや、ルータで競合するケースなどがあります。

-どういうところで技術が選ばれていくのですか?

弊社の一番の特徴はコンシューマ向けをやらない代わりに工業用、産業用というのがメインなのです。温度範囲も組み込みモジュールだと-40℃~+85度℃だとか、完成品ですと-30℃~+75℃でしたり、それ以外だと製品保証が5年ついていたり、組み込み系のものもソフトウェアまで完全に用意されている状態なので、あとはアプリケーションを作ってくださいというところまで用意しています。

全体的なソリューションもそうなのですけど、お客様が最低限作らないといけません。「センサー選んできてください、機器のコンセプト決めてください、アプリケーション自体を考えてください、つなげるところなど動くところは弊社のほうでやります。」というのが基本的なビジネススタイルですね。

-最近さくらインターネットが始めたサービスが割とこれに似た感じですね。彼らはモノ側のところに通信機器込みのチップとモジュールを提供するから、それさえ入れてくれれば、あとはライブラリを全部準備しているから作るとこだけ作ってくれと。そして、通信のところと、クラウドの入り口のところまでは全部つくるけど、アプリケーション作りたければそこから先はさらにつなぎこんで、AWSでもなんでもつないでくれということをやりだしていますね。

コンセプトとしては似ていますね。

-ただ、歴史も違うし実際問題多分さっきもおっしゃっていたみたいに、ハードウェアがソフトウェアと大きく違うところって、作ればいいってものではないところですよね。だからそういうところのノウハウというのは全然違うのでしょうから、同じだとは思いませんが、考え方は似ていますよね。

考え方は似ていますよね。例えば、先ほど弊社が使っているルータなどゲートウェイのスペックなど組み込みモジュールなどの話をしましたけど、この組み込みモジュールがちょうどセルラールータの一番安いものや、あとはゲートウェイで使っているのとまったく同じスペックなので、そのままこの完成品を使ってもらえます。

そして、特にまだインターネット接続してないような機器であれば、PoCから始まりますよね、組み込みから始まらないですよね。そういうお客様に完成品を使っていただいて、まずどれくらいのマーケットの要求があるかどうかや、いろいろテストしたあとに、実際に機器の開発にその機能を取り込み、「では組み込み製品を供給します」というやり方もできます。

-でも結局そのまま流れで御社の製品を使い続けるわけでしょ?PoCで終わりではなく、両方ラインナップがあるからどっちも使えるってことですね。

そうですね。そういうパターンで行くと、日本国内のそもそものビジネスは複合機などがメインでしょう。

NIC(ネットワークインタフェースカード)をもともとやっていて、その次のターゲットにしたのがプロジェクターや、大型のディスプレイで、「それらをインターネットにつなげる必要性がある、これからはM2Mだ」という話をずっとしてきました。ただ、なかなかプロジェクター自体にネットワークの機能を入れるというのは当初、全然理解してもらえませんでした。

-そうでしょうね。きっと。

我々が供給したのは完成品のものです。完成品のもので、とりあえず今ネットワークにつながってないものを横付けに、そのボックスを置いてもらってインターネット接続して、それがビジネスとして成り立つのか成り立たないのか、ということを考えました。それが最終的には、今プロジェクターは全部インターネットに繋がっていますよね。

-そうですね、配信されてコンビニなどで使われていますよね。

今は配信などでも使っていますが、もともとはメンテナンス用だったのです。プロジェクターはメンテナンス用や、学校などで使われています。

プロジェクターのランプは寿命があるので、寿命が来たら急に全く見えなくなりますよね。そこで、どれくらいのランプの使用時間があってそろそろ交換すべきかどうかというのをモニタリングしたり、異常温度があったりするとメールで飛ばしたりということをやっていました。

-そういう着眼するところは、Digiさんの中で企画があがって営業が始まるのですか?

当時はそうですね。いまは「弊社もIoTやりたいのですが。」 「わかりました。」という感じで、何かしらを皆さん検討されてきます。

-御社が持っている商品もIoTにすごく沿っていますよね。

そうですね。弊社は10数年ずっとM2Mって言ってきて、ここ最近IoTって言葉が出てきたので、両方とも使っています。

-さっきみたいな事例がいっぱいあると、日本の経営者の人たちも納得しやすいですよね。

どうでしょうね。もう少しいろいろ考えてほしいなという部分はあります。フィールドテストをやって「結果的に費用対効果がよくわからない」というところに2年間かけて結論がいって、何も起こらないというお客様もいらっしゃいます。まず一番は、「費用対効果を考える。ビジネスの中でIoTがなぜ必要なのか、どういうことをしていくのか」というコンセプトを先に考えてほしいと思います。

-本日はありがとうございました。

【関連リンク】

・ディジ インターナショナル株式会社

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。