組み込み機器向けのソフトウェア事業が主力のユビキタス社が、ここ数年IoT向けのクラウドプラットフォームに力を入れているということで、株式会社ユビキタス 代表取締役社長 佐野勝大氏に話を伺った。

-御社について教えてください。

初期のマイクロソフトが日本進出の際に日本仕様のPCに合わせたBASICコンパイラーの開発を行うために当時のアスキーの西社長に相談があり、ビル・ゲイツ氏と一緒に開発を行ったのが、当時アスキーの技術スタッフだった当社ファウンダーの鈴木仁志氏です。鈴木氏のプログラミングを見てビルがコードを書くのをやめたという都市伝説もあります。

私は当社の創業当時マイクロソフトに在籍しており、組込み用のWindowsのプロダクトマーケティングを担当していました。当時マイクロソフト日本法人の初代社長、会長を歴任されていた古川享(すすむ)氏に「凄い技術力の組込みソフトをやる面白い会社があるので来い」、と連れられてユビキタスを見に来たのが最初でした。

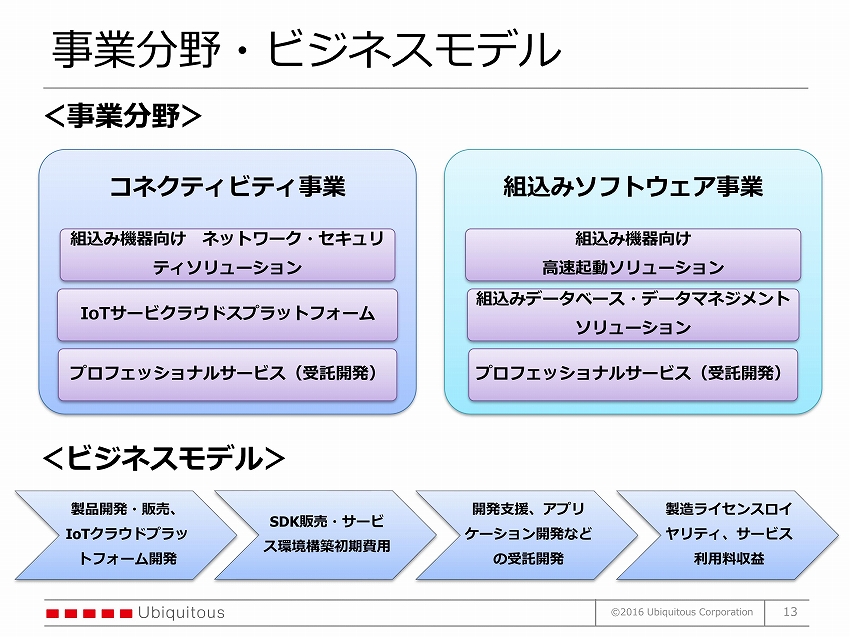

当社の事業内容としては、組み込み機器向けの自社開発ソフトウェアのライセンスが主力事業ではありますが、ここ数年IoT向けのクラウドプラットフォームを開発して事業化を行っており、この両輪で事業成長をしていきたいなと考えています。

創業当時のユビキタス社

創業当時考えたのは、当時もう枯れたマイコンと言われていたザイログのZ80という8ビットマイコンがありますが、その上で極小サイズのTCP/IPスタックとWebサーバーを実装し、インターネットにつなげてみようということでした。そのデモをベースに、半導体メーカーや製造メーカーへアプローチし、日本の大手半導体メーカーのMCUへのバンドル販売や総合電機機器メーカー様の監視用カメラ向け通信スタックへの採用などの実績を出すことが出来ました。

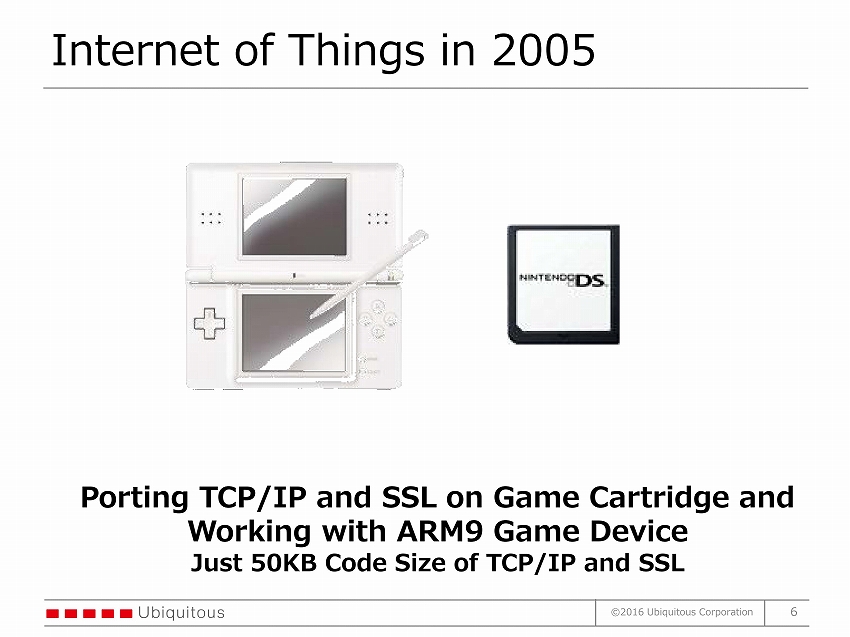

その後、任天堂が、DSでネットワーク対戦ゲームなど、インターネット通信に対応した際に、当社のTCP/IPなど通信用プロトコルスタックを採用いただきました。

当時は、本体ではなくネットワーク機能を利用するゲームタイトルに搭載いただきました。採用の決め手は、ソフトウェアのコードサイズが小さいこと、一定の性能を実現出来たことでした。ご存じの通り、通信機能を搭載したベストセラーのゲームタイトルなどのおかげで、2億5000万ライセンス以上の出荷を実現いたしました。この採用が契機となり、2007年、JASDAQの新興企業向けの株式市場であったJASDAQ NEOの第一号銘柄として上場を果たしました。

ユビキタス社のIoT

IoTの基本は「つなぐ」というところです。それも情報系だけではなく、いわゆる”Things-モノ”である様々な機器やセンサーデバイスなどをつなぐことが重要です。

そのためには、情報機器のような潤沢なリソースがない機器やデバイスも多いですから、「小さく、軽く、速く」省リソースで動作できるハードウェアとソフトウェアを利用して、如何に効率的にインターネットに接続できるか、が注目されてきていると感じでいます。

最近では、大手のクラウドサービス事業者がIoT対応とうたっているのですが、それらは結局「データは集まっている」という前提で、集まった「モノのデータ」をどういうふうに料理するか、という議論が多いのです。しかし実際は、機器やセンサーなどは、様々なプロトコルや接続形態で接続するので「つなぐ」ということは簡単ではありません。

この点、マイクロソフトといった大手の情報系ベンダーでIoT対応を行っている企業は「認定プログラムに対応したボードやゲートウェイ機器であればAzure IoTにつながります」などとしています。しかし、そんなに都合よく、お客様はそのボードでIoT機器の開発は出来ないという課題が発生するのです。

そこが我々のチャンスと考えています。15年間、組込みソフトウェア、特に通信という分野の技術力と知見を積み重ねてきました。我々が、機器をクラウドに「つなぐ」部分を実現し、セールスフォース、マイクロソフト、オラクル、アマゾンといったクラウドサービス事業者と連携することによって、IoTを実現出来るのではないかと考えています。

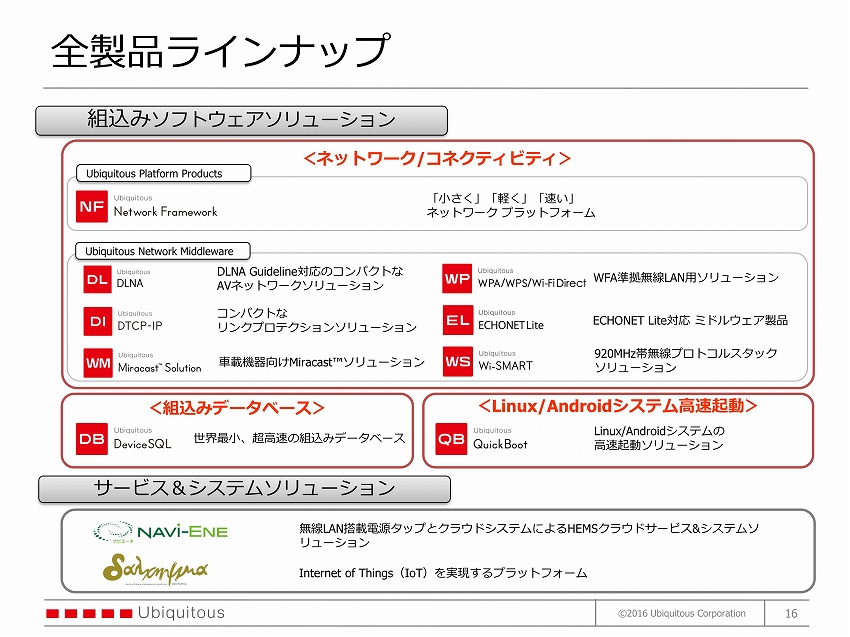

我々の軸足は組込みソフトウェア技術です。ネットワーク、セキュリティ、データベース、高速起動などの機能を、組込み機器向けに搭載するためのソフトウェア開発キットを提供しています。特にネットワーク機能を搭載するためのソフトウェアを活用して様々な機器やセンサーなど、今までインターネットにつなぐことが難しかった機器の接続を実現し、サーバやクラウド上の情報システムと連携させることで、IoTの世界の「つなぐ」ことを具現化し、ビジネスチャンスをつかめるのではないかと考えています。

IoT時代への対応

IoT分野での注目市場としては、ここ3年ぐらいは、スマートエネルギー、スマートホーム、いわゆる家庭向けエネルギーマネジメントシステム(HEMS)といった、エネルギーをどう管理していくかということをソフトウェアの面で捉えておくことが重要だと考えています。

あとは、エネルギー自身もサービスになりつつありますので、家庭の中でどういうふうに生活を便利にしていけるかということにフォーカスしたソフトウェアテクノロジーというのが必要だと思っています。

もう一つは自動車ですね。自動運転やコネクティッドカーというのが、ここ数年のうちに市場で普及してくることに対して、自動車の制御に加えて、通信とソフトウェアの適用範囲というのが非常に大きくなってくるので、そのあたりを注力しているという状況です。

事業モデルとしては、2つに分けています。

単純に組み込みソフトウェアという従来型のソフトウェア製品をライセンスする事業と、IoTを実現するためのプラットフォームとソリューションを組み合わせて、サービス利用料という形で継続的な課金を可能にするビジネスモデルのコネクティビティ事業を主力事業に育てていく計画です。

-去年ぐらいからお客さん側の要望も、「つながってるもの」というのを意識される形になってるのですか。

そうですね。当社は楽天社と昨年業務提携したのですが、楽天社が電力小売り自由化にあわせて電力事業に参入するときに、単に電力を販売するだけでは差別化が難しく例えば他サービスとの連携などが必要になるかと思います。

たとえば、家庭の中でどういうふうに電力が使われているかを、リアルタイムでモニタリングできるとサービスオファリングができます。

一方で、電力会社がスマートメーターで計測した値を利用する場合、30分遅れ、1時間遅れになる。それだとサービスとしてメリットが出にくいので、スマートメーターから内側(家方向)に電力の利用量を計れるようなホームゲートウェイを置いて、そこで取得した情報をインターネット経由で上げて、データをリアルタイムに可視化する必要があります。

仕組みとしては理解されていましたが、楽天社は機器開発の経験はなかったため、以前から、電力の見える化を実現するクラウドサービスやスマートコンセント製品の開発、HEMS機器を開発するためのソフトウェア製品を所有していることから、実績とノウハウのある弊社に相談をいただき、共同で開発させていただく事となりました。

ホームゲートウェイは、今はただ電力を計っているだけなのですが、この先ネットワークにつながり、遠隔操作可能な家電製品が出てくることが想定されることから、将来的には、ホームゲートウェイ機器にクラウドと連携して、遠隔操作が可能な機能を搭載することで、楽天のサービスや、スマートフォンを使って、家の外からでも、様々な家電をコントロールできたり、節電できたりするようなことを想定していて、消費者としてもメリットのあるサービス提供について検討されています。

そこで、クラウドサービスとホームネットワーク間の接続規格が標準化されると市場が拡がるので、そのような流れを一緒に作りませんか、というところまでご提案をすると、下請け事業者がパートナーになれるのですよね。だからそういうところまで含めてお話をしていくということが重要かなと考えています。

そして今年は、来年ガスの自由化が始まりますので、ガス会社さんにも同じようなアプローチをしていこうと考えています(笑)。やっぱり知見がたまっていきますから、次回もうちょっといい提案ができます。

結局のところ、IoTはプロデュースができる人間とキュレーションができる人間というか、そういうところに落ち着いていくのではないかな、と思っています。また、必要な座組みを組めるようなモデルというのが重要になってくるのではないかと思います。

先ほどのゲートウェイを作る話も、これは我々自身もネットワークにつながるNavi-Eneタップというのを作って、エアコンにさしてくれればネットワーク機能を持っていないエアコンでも、オンオフと、使用情報がわかるというものを自社で開発、製造したという経験があったこともあり、取り組めたということもあります。

-外付けなのですね。

自分たちで作って、サービスを提供しました。初めての失敗は、我々が作って在庫を抱えたことです(笑)。

その失敗があるので、絶対今回はやらないと言って、ハードウェア設計をやって、その中に組み込む半導体だとか、通信モジュールだとか、全部我々が調達というか設計したのですけど、日本の家電メーカーさんにEMS(製造委託)して、モジュールも国内の半導体メーカーさんのものを選定して、商流は、半導体商社さんに「これ全部ハードウェアのビジネスをお願いするので、商流(在庫)の対応をお願いします」という形でビジネスの座組をデザインしてから楽天社に渡したのです。

去年は特にそういう話が2、3件動いたので、そういう勝ちパターンを作っていくと。いまIoTで「ビジネスにならない」といわれるケースが多いですが、それはそうですよ。だってこの組み込みのソフトウェアだけやっていたり、クラウドプラットフォームだけを提供してもただのツールで終わってしまいます。

我々は何で儲けるかというと、コンサルテーションとか受託ではなくて、どちらかというと、端末の中に入るソフトウェアのIPのライセンスとクラウドの利用料、そこに昇華させていかないと、収益率があがっていきません。いまはその発展途上です。受託ももらいつつ、最終的にはストックビジネスとしていきたいのです。

-さっきご紹介された話ってすごく典型的だと思うのですけど、組み込みの人たちが今後生きる道って、きっと巨大なデータベースをクラウドに持っている人と組むしかないのではないかと私は思っています。

巨大なクラウドを持っている人たちはいっぱいいるわけだから、その人たちの手先の一端になるしかなくて、たださっきおっしゃったようにそのやりかたを変えて、ゲーム変えてってどんどんパートナー化していくという流れを作らないと、自分たちもただ価格競争の波に襲われちゃいますからね、すごくいい事例ですね。

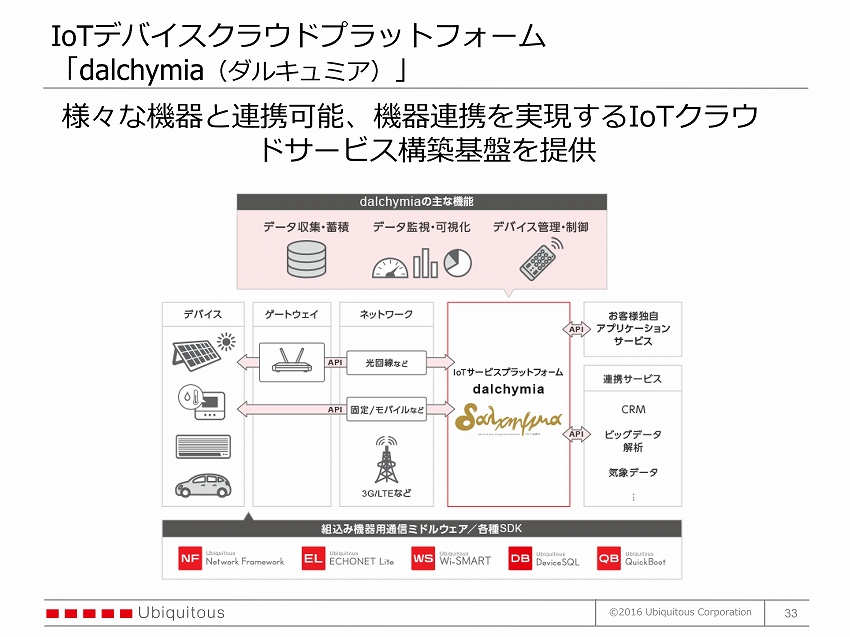

さっきおっしゃった通りで、IoTクラウドプラットフォームのdalchymia(ダルキュミア)のところで特に心がけているのが、特にIoTクラウドに関してはオープンであることが必須だと思ってますので、我々自身はdalchymiaを含めて組み合わせを最適化するということですね。

ベースはAWSを使っていますし、その上にHadoopを置いて振り分けをしています。必要なものはアマゾンのストレージに置く場合もありますし、そのままお客さんに渡す場合もあります。

我々のサービスは「ブリッジであるだけ」であると。あとはどう使いたいかというのは、いわゆるメジャープレイヤーの大手がいますので、たとえばSFAとつなげたりする場合はセールスフォースさんのHerokuに入れてしまえばいいのです。セールスフォースより安いところがいい場合はサイボウズのkintoneでというところもありますし、データ解析基盤はトレジャーデータさんみたいなところがこれから伸びてくると思いますね。

日本の企業だと、JBアドバンスト・テクノロジーさんみたいな企業や、ウイングアーク1stさんが様々な顧客企業とコンタクトを持たれていて、実際の適用業務をやられてるということで、お客さんの引きが強いようです。それ以外にもアマゾンさんともお話したり、全方位外交という言い方をしていますけれども、いまIoTで結構おもしろいのは皆さん個々にクローズドにしていると勝てないので、全方位外交が必要で、オープンな形で協業が進んでいるということです。

いまは皆さんの悩みって「IoTはビジネスになるのか?」ということです。

これは我々みたいなデベロッパーサイドからすると、お客さんがテーマを見つけてくれないと使ってもらえない訳ですから。一方、お客さんからするとモノがつながるっていわれても、どういうテクノロジーかわからないし、そのテクノロジーをはめたときに自分の事業がどう変わるのかというのは、自分たちの持っている知見の範囲でしか動かないので、いつまで経ってもM2Mの域を超えないと思うのです。

そこで小さい話でもやっぱりユースケースを示してあげないといけないなと思っています。

例えば、もう新しいアイデアではないのですが、カーシェアリングの話があります。日本の事業環境だと、中小企業で社用車を持って動いていらっしゃるところが多くあります。

小規模事業者さんは情報システムを持っていないし、紙でやっている企業がけっこうあるんじゃないかなと考えていまして、こういうところを、車両の情報をとるためのOBD2の端末と、我々のクラウドプラットフォームと、さっきも話しましたkintoneみたいな安く開始できるクラウドシステムなどを使って、イメージをきっちり作ってあげれば、低額で展開はしていけるんじゃないかなと考えています。

アイデアとしては小さい話なのですけど、もともとは自動車メーカーさんですとか、自治体さん向けに、EVの走行実験を実施した時にdalchymiaを使って頂いて、リアルタイムでテレメタリングをやるというのをおととし去年とやっていたのです。

そういう知見があって「これはこれでいいのだけれど、いつになったら商用化されるのだろうか」と思ったのですが、だったらこの技術を使ってもうちょっとアナログ的な発想で、IoTとしてもっとわかりやすいところをやっていけばいいんじゃないかなと思ったのです。

-OBD2端子に刺すモノのほうは別の会社が作られているのですか。御社で作ってるのですか。

オプテックスさんなどと組んでいます。中のチップは既存のものでいくつかあるのでそこからデータを抜いてクラウドに上げるというところを、当社がやっています。

-プログラムのところを作られているということですね。なるほど。わかりました。

そこはそこで別の課題もあるのですが、長くなりますのでまた別の機会にお話しますね。

あとはほんとに、開発の現場で簡単にIoTをジャンプスタートできるIoT開発キットも発表させて頂いています。

我々はクラウドをやっているのですけれどもデータを集めるまでで、可視化のアプリケーションレイヤーは持っていないのですね。

これを簡単にやるためにサイボウズさんのkintoneですとか、あとコーディングをしなくてもプログラムレスでサービス開発ができるようなNode-REDも組み合わせて、対応デバイスだけあればワンストップでもう今日からIoTの評価開発がスタートできますよ、というようなことをやっています。

ユビキタスの強みって、このへんの実際に使われる確率が高いようなものをチョイスできるというか、ちゃんとつながりますよというのをチョイスできることだと思うのです。たとえば東芝さんのフラッシュエアーなんかは、オフラインの古い検査機なんかに刺して、そこにデータを書いてもらえればそのままdalchymiaに飛んできますから、それこそ端末側の通信やIoTについてのノウハウがまったくなくてもそのまんまIoT化できるというようなことができたりするのです。

こういうものを増やしていけば、専任の技術者が必ずしもいなくても、業務をIoT化するための入り口のハードルを低くすることができるのではないかと考えています。

-他にも事例はありますか。

これはまだチャレンジなのですが、自動運転によって、今後ヒトは運転しなくなりますから、車の空間がプライベートの空間、マーケティングプレイスになるわけですよね。

カスタマイズやパーソナライズするためには、そのとき誰が乗っているのか?というのは確実に認証しなければなりません。そこで、生体認証や、証明書などを組み合わせて、本人が乗った、乗る権利がある、ということの特定をする必要があるのです。

もう一つは乗ったあとに、生体認証を利用して「ドライバーがドライバーズシートから動いていない = 入れ替わりがない 」ことを認証して誰の運転でその車がどういう状態で走ってるかというのを車の制御情報とあわせて、ビッグデータ化することで車の走行情報の価値化ができると思います。

それができると、車の保険会社にとっては、ドライバーが普段は安全運転をする人なのか、事故を起こしたときに誰の責任なのか、どこで事故が起こったかなどがわかるということにつながります。

-そうですね。

現在このデモも作ってメーカーに見せています。今年は体調管理の情報もいれています。たとえば、体調が急変して事故を起こしたというケースもありますよね。

そういうケースにも役立つし、これをビジネスモデルで考えたときに何が生まれるかというと、たとえば日本人よりも欧米人のほうが車に乗る時間が長いですよね。

アメリカの場合は特に医療費も高いし、遠隔医療が日本よりちょっと進んでいるので、処方箋を出してもらうのは医者まで行かなくてももらえます。そして車に長い時間乗っているのであれば、車で簡易ヘルスケアチェックをやってバイタル情報を医療機関に送れば、「もう問診したよ」ということができるのではないかなと思っています。

自動車は、走って運転するだけの移動空間ではなくて、違う空間として意味を持ったときにそのセンシングの技術とか本人認証の技術が非常に重要になってくるだろうということです。こういうビジネスモデルを考えないと、「車ってただの鉄の箱ですよね」という話をいま自動車メーカーにしています。

その他、会議室になったり、プライベートルームになったり。あとは自動運転でなくなるのは深夜バスと言われていますけれども、目的地を設定したら次にトイレに行きたくなるまでは止まらないようにできます。そうするとホテルのビジネスモデルのあり方も変わってきます。

組み込み技術というのは、ただの要素技術ですし、IoTというのも結局ツールであり手段に過ぎない。それを先端の技術を使って、ビジネスモデルをどう変えていくかということをもっと考えていかないと、生き残っていけないのではないか、ということをいま考えております。

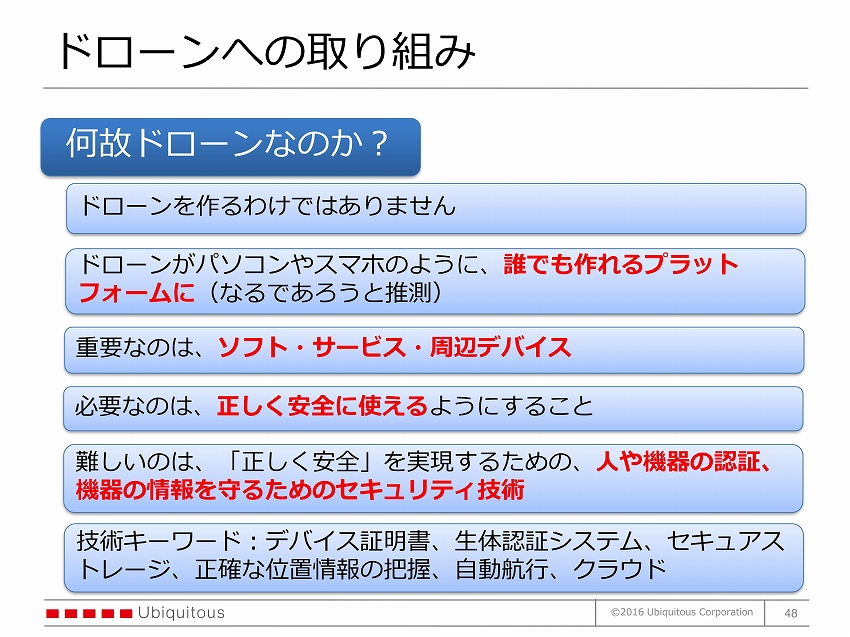

ドローンへの取り組み

ドローンは、自動操縦にシフトしていくので、フライトスケジュールが事業側で立てられて、今日この場所でこの目的のためにこのドローンでこのフライトスケジュールで自動運転させますよ、というのを、認証しなければいけなくなるでしょう。

あとは当面は、人がくっついてきますから、人の認証をしたうえで飛ばすということを、去年あたりは誰も考えてなかったのですが、ビジネス特許を申請したうえで、現在4社で実現するために動いています。

これはサイバートラスト社やソフトバンクテクノロジー社などと一緒にやっているのですけれども、さっきの車と要素技術は同じなのですよ。IoTのおもしろいことと、手間のかかることは何かというと、こうやって作って動くものを見せないとお客さんが納得しないことですね。

-イメージがわかないのですね。

そうなんです。一方モバイルなどのサービスだとピッと見せたら当然納得してくれるじゃないですか。おれたち損だなと(笑)

-ゆえに参入障壁が高いのですけどね。

ただまあ、クラウドはもうほんとに我々がやっているところの少し上までは、みんなIoT××というサービスを出してきていますので、そこをどう差別化するかというところが難しくなってきていますね。

我々の強みは足回りをちゃんと確実につないでそのデバイスの適正に合ったレベル感でちゃんとリーズナブルにデータをつなげることができますよ、というようなところです。

-そういう意味では確かに業界を絞ってやられるというのはすごいいいかもしれないですね。

そうなんですよ。最近の関心事としてはシェアリングエコノミーだとか、コラボレーティブデマンドとか、マーケットが変わっていくときに、過去の例を見てもビジネスやテクノロジーを提供するプレイヤーが変わっていくだろうということです。

そこに対してどう我々が賭けていくかがポイントだと思っています。相変わらずIoTデバイスの製造ばかりに目を向けていても新たなマーケットへのビジネス的な広がりがありませんから。

-なるほど。本日は、ありがとうございました。

【関連リンク】

・ユビキタス社

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。