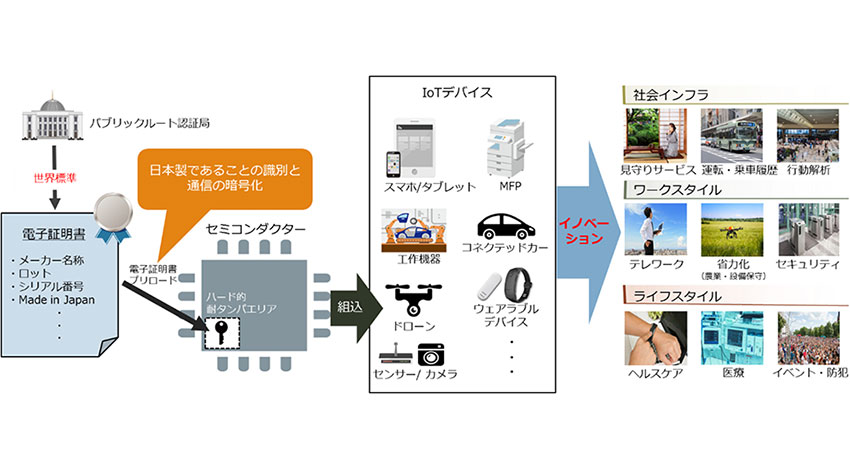

一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会は、IoTセキュリティガイドライン策定の第一弾として、ICチップ内のセキュリティ秘匿領域(耐タンパ領域)に電子証明書を格納し、標準技術である公開鍵認証基盤(PKI / Public Key Infrastructure)を用いて、IoT機器を全世界で識別し、高度な暗号化によるプライバシーとデータ通信の保護を実現する、IoTシステムのセキュリティ標準の策定に着手し、本年夏にドラフトを公表することを発表した。このセキュリティ標準によって、日本発の次世代の安心・安全なIoTシステムの規格化を目指すという。

IoTセキュリティは、IoT機器の出荷後、利用段階での対策に焦点があたりがちだが、今後IoTが社会基盤として普及するためには、最上流である設計・製造段階での、データやプライバシーの保護、なりすましの防止などのセキュリティ上の安全性の確約が競争の源泉となる。同協議会では、日本製のIoT機器の安全性を担保し、国際競争力向上に貢献できるよう、IoT業界の主要プレイヤーとセキュリティベンダーに呼びかけ普及を促進するとしている。

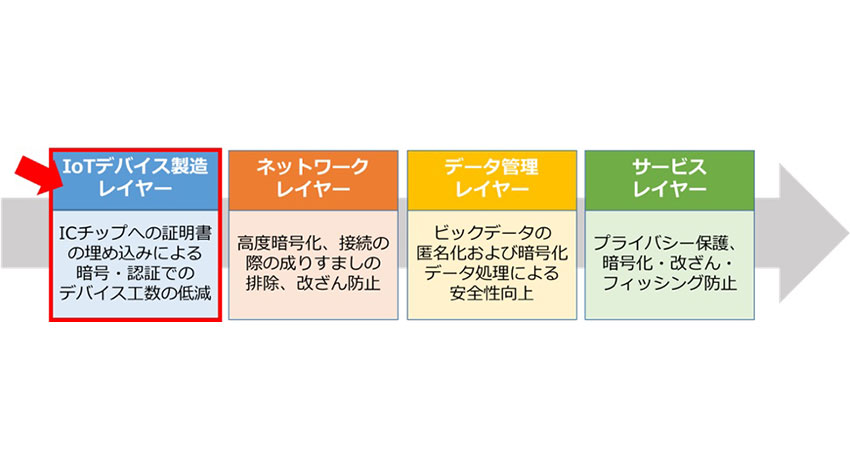

新たな社会基盤であるIoTの安心安全を守るセキュリティは、公共インフラの基本要件といえる。そこで同協議会では、安心安全なIoT機器およびサービスの普及促進を進めていくため、IoT機器のセキュリティを4つのレイヤーに分け、それぞれのセキュリティ標準を整備する活動を開始した。

その第一弾として、IoTデバイス製造レイヤーでの標準化に着手し、外部からの改竄が困難な秘匿領域(耐タンパ領域)を有するICチップを前提に、標準技術である公開鍵認証基盤を活用し、ネットワークに接続するIoT機器の認証、利用者・利用場所・利用時間の特定やなりすましの防止、匿名化、送受信データの暗号化による情報漏洩の防止を実現する規格化を実施。また、利用者のスマートフォンや携行IoTデバイスで実行されるアプリケーションや決済処理における、なりすましや改竄を排除し、安心安全な社会基盤として必要なセキュリティ要件を定める。

IoT機器に組み込まれる証明書は、ICチップの製造段階、組み込み段階で、製造メーカー名、ロット、シリアル番号や生産国を記載できることから、機器を特定し脆弱性の対策や適切なセキュリティ対策を施すことも可能となる。

電子証明書は、米国公認会計士協会とカナダ勅許会計士協会が策定したWeb Trust監査を受けた日本国内の認証局による国際標準の証明書を利用し、全世界のIoTデバイスが次世代セキュリティ標準を満たしたIoT機器のサービスを受けることできるという。

【関連リンク】

・セキュアIoTプラットフォーム協議会(Secure Iot Platform)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。