スマートホームなどのIoTといえば、センサーでセンシングをすることが前提であるサービスが多いが、物理的なセンサーを使わず、電波だけでヒトを検知する技術があるという。

今回、その技術を開発した、Origin Wireless Japan株式会社 丸茂 正人氏、同社 執行役員 経営企画 藤井 聡氏に伺った。(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)

-御社について教えてください。

丸茂: 弊社はアメリカの大学系ベンチャー企業で、ワシントンD.C.郊外にあるメリーランド大学のRay Liu博士の技術を商用化するために設立されました。

博士は、IEEEのシグナルプロセシング部会の座長を務めるなど、無線技術の世界では非常に多くの実績を残しております。その彼が、幾多の研究テーマの中から選りすぐり、その商用化のために満を持して設立したのが当社です。

われわれのビジョンは「Smart Radios for Smart Life」で、電波をスマート化することによって(電波の届く)生活のあらゆる側面を豊かにしよう、ということを目指している会社です。つまり、センサーやカメラを使わずに、電波だけで様々なIoTサービスを可能にする技術を開発していこうと思っております。

弊社は、設立当初は特許取得に集中しており、特許取得後の昨年から対外的な活動を開始しております。日本法人も実質的には今年4月からです。現状では、チームの人材構成という観点から、米国側で主に研究開発を、日本側は主に事業開発・顧客開拓を行っております。日本では某電力会社のN氏を筆頭に皆様に精力的/多面的にご協力をいただいております。この場をお借りして皆さま方に御礼申し上げたいと思います。

技術の事業化という観点からは、日本は電波環境が良いので弊社技術を証明し易いことや、サービススタンダードが非常に厳しいのでグローバルに競争力のある事業を立ち上げられる、と思っております。

現在は15人くらいのチームで、約8割がエンジニアです。そのエンジニアの内、6割強がシグナルプロセシングのPh.D(博士号取得者)です。日本は現在は3人+インターンで何とか回しております。

われわれが考えているIoTのパラダイムは、センサー中心のIoTには早晩限界が来ることを前提にしております。

Trillion Sensors Universeなどで提唱されているように、社会のあらゆる所にセンサーを仕込みましょうという動きがありますが、実際にネットワークのことを考えると、ネットワークが落ちたときの一斉復旧など、ある一定数以上のセンサーはもう物理的につながらなくなる状況も想定すべきではないかと考えております。

センサーは、設置時の電源の確保や、日々のメンテナンス、またセンサー機能や通信プロトコルが変わったときの置き換えなども考えると、設置するときのコストは勿論のこと、設置後もサステナブルなインフラとして想定するのはリスクがあるのではないかと思っております。

勿論、弊社の技術ですべてのセンサーを置き換えられるわけではありませんが、このような過度にセンサーに依存したIoTサービスの脆弱性を補完できる側面は多い、というのが基本的な考え方です。

弊社の技術は電波の反射を使って屋内状況のセンシングを行うものですが、その際には反射波の一つ一つがバーチャルなアンテナ、バーチャルなセンサーとして機能します。

つまり、その屋内特有の様々な状況が、その場に飛んでいる電波だけで検知できるということです。今はシステム上、便宜的にアルゴリズムをクラウドに上げて計算ししておりますが、システム的には実は全部エッジ処理できるものです。

センサー依存のIoTにおいては、無数のセンサーを設置し、その全てにコネクティビティを確保し、吸い上げたデータをそのままクラウドに上げてビッグデータ処理をして初めてインテリジェンスのある判断・サービスが生まれるという流れになっております。

このパラダイムにおいては、結局はクラウドスケールのあるプレイヤーの腕力勝負の世界になると見ております。つまり、少数の巨大クラウド事業者以外には差別化・イノベーションの創出には限界があるのではないかと感じております。われわれはこれを「ゴリアテモデル」と呼んでいます。

われわれの技術はローカルな反射波を取ることで、センサーを設置せずに、なるべく既存のインフラで屋内の状況を検知し、かつローカルな情報だけでどんどんAIをかけていくことによって、ビッグデータをわざわざクラウドまで飛ばす必要もなく、その場の環境に最適でインテリジェントな判断・サービスが創出できると考えております。これを「ダビデモデル」と呼んでいます。

例えば、家やオフィスだと、カメラやセンサーなしに、人の動きやドアの開閉、窓の開閉などを検知できます。

商業施設やホテルでは、人や物の位置の特定ができます。これはアプリケーションによるのですが、屋内測位の技術としては1、2センチの精度で特定できる最も高精度な測位技術があります。また、リアルタイムで追尾ができるアプリケーションもあります。

さらに、バイタル・センシングとしては、今は呼吸検知にフォーカスしております。例えば寝室のご夫婦の呼吸を、電波だけで二人個別にモニターするということができます。センサーなし、カメラなし、ウェアラブルなし、です。

現状では、われわれ自身がサービスプロバイダになるというよりも、タイム・リバーサル・マシンという特許技術をベースに、いろいろなサービスを想定したアルゴリズムを作っていくことに特化するという方向性です。

このアルゴリズムをサービスプロバイダに提供することで、サービスプロバイダがいろいろなエンジンをあたかもレゴブロックのように組み合わせて、革新的なサービスを作ることに協力していくという方針です。

今日は特に、スマートホームにフォーカスしてご説明します。

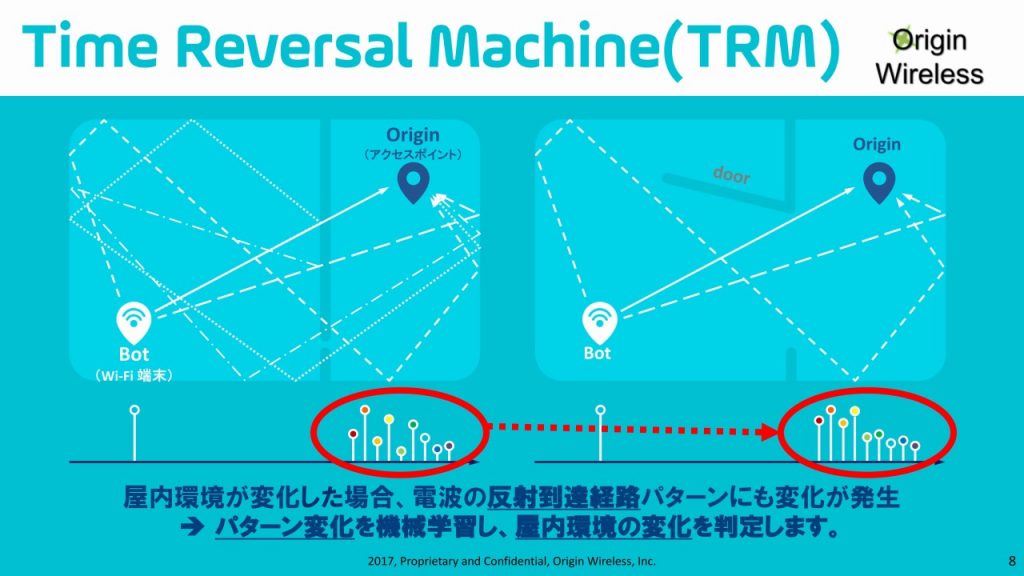

もともとタイム・リバーサル・マシンの考え方、Originの一番基本となる考え方なのですが、Botと書いている白い箱が発信機、Originと書いてある箱が受信機でWi-Fiの電波を送受信します。

これまでの無線通信においては、受信機が直接受信する一番強い電波だけをつかんで増幅し、通信のクオリティを確保することが定石となっております。

その際には、発信機から無数の方向に出る電波の反射(いわゆるマルチパスと呼ばれます)は、全部フィルタリングして落とされています。これにより高い通信クオリティを確保することができるので、マルチパスというのはむしろ邪魔なのです。

※マルチパスとは・・・発信機から出る電波が、複数の経路を通って受信側に届くこと

われわれの技術は、このような無線通信の常識を全く変えて、マルチパスを逆に利用しようというものです。マルチパスが受信機に到達する時間と強さで一つのつくしんぼのようなパターンを作ります。

そして、これを大体20ミリ秒ごとに1回電波を発信することで、このパターンを1秒間に50個作っていきます。このパターンこそが当該空間の位相を現わしているのです。

-だから、乱れたときに全部分かるというわけですね。

丸茂: そうです。例えばこのドアが開くと、この反射波が変わるので、つくしんぼのパターンが変わります。このパターン変化とその推移に機械学習をかけて、

「これはドアが開いたことですよ」と判定するアルゴリズムを作成しております。

- このデータ見ればドアが開いたということが分かるから、サービスプロバイダはAPI的なものを使えば、すぐにサービスを始められるということですよね。

丸茂: そうです。このOrigin端末からインターネットにつないでパターン情報をクラウドに上げて、クラウド上のサーバでアルゴリズムを回しています。その後、パソコンのGUIにその結果を落としてきてるので、いったんクラウドにあげてる分だけ遅延はありますが、ほぼリアルタイムで検知ができます。

-だから、部屋全体でモデルが構築できてしまえば、エッジ側でもそれが全部できるということですよね。

丸茂: 全部できます。

-模様替えをすると、もう1回やり直さなきゃいけませんね(笑)

丸茂: 学習が必要なアプリと、学習が必要ないアプリがあって。学習が必要なアプリでも、学習時間は大体5秒から15秒くらいです。

-そんな短時間でモデルが変わるのでしょうか?ドアを開けたり閉めたりしないと学習できないですよね?

丸茂: ドアの開閉に関しては1回開けて閉めて、学習は終わりです。

-なるほど。これを買った人が設定する必要がありますよね。

丸茂: 今はそうです。マルチパスでは電波が障害物を回り込むので壁の向こうでも問題ありません。それが電波を使う強みで、例えばソナーとか、ドップラーを使うものとかはLine of Site(可視範囲内)の検知に限定されるので、センサーと検知対象物の間に障害物が入ってしまうと、機能しなくなってしまうのです。そこが大きな違いです。家の中に親機・子機のワンペアを置いておくと、大体のことが分かります。

-これは、「データの中に何かBotから来てるよ」などのデータが入ってるのでしょうか?そうじゃないと、集合住宅だとノイズになりますよね。

丸茂: はい、一応OriginとBotをペアリングします。

-ペアリングするから、Botから吐き出された電波だということをちゃんと理解しながら、Originのほうが部屋の状態を感知するのですよね。

丸茂: そうです。また、今後デバイスのサイズは、現状の4分の1くらいには軽くできると思っています。もうお察しのとおり、最終的にはスマホにアプリで載せてLTEでできるようになると思っています。

今はWi-Fiですが、Wi-Fiの場合はアクセスポイントがあって、これとの間にペアリングさせるということは作業として必要ですが、LTEになると基地局からのマルチパスを読むアプリさえスマホに入れておけば、その場でインスタントにサービスが受けられるようになります。

-その時は、スマホを動かしちゃ駄目ですよね?

丸茂: 動かさないで使う場合と、動いてるスマホを追尾するという、2パターンがあります。

動いているスマホのアプリケーションとしては、例えばですが、デパ地下の駐車場に入るときに、今空いてる駐車スポットがスマホに表示されてそこまでナビをしてくれるようなアプリが作れます。また、駐車場から出て、目的の商品のあるショップに向けて屋内ナビができるようになります。

今現在の技術では、屋内ナビは実質的には難しいと言われています。技術的には様々なものが提唱されておりますが、設置コスト・ランニングコストが高いためか、未だに商用化されているものは見かけません。しかしわれわれの技術なら可能になります。

-それは、Wi-Fiの場合と組み合わせなきゃ駄目ですよね?LTEだけでは、そこまでいかないですよね。

丸茂: LTEは開発に入ったばっかりなので、まだ分かりません。

-LTEだと、キャリア側がIDを振ってくれるわけではないので、「これが私です」ということをデパートに伝えるすべが結構難しいですよね。

丸茂: そうですね。そこはビーコンみたいなものとのコンビネーションになるかもしれません。

-家の中にこれを置くと電波強度が見られるという話だと思うので、要は家の3D図面も起こせるんじゃないかと思うのです。

丸茂: なるほど。やれそうな気はしてるのですが、今その開発はしていません。

-ロボット掃除機は、自分とWi-Fiの基地局との間でWi-Fi通信をしながら、電波の強度を見ながら、部屋の状態を測位して「小泉さん家はこんな感じだよ」という情報を送ってる・送ってないの話になっていると聞きます。だから同じことがもっと静的にできると思います。

丸茂: そうですね。例えばMotionというエンジンを使いますと、屋内の動きが分かります。しかしこれは、モーションセンサーや、カメラを置かないので、ほぼ死角がなく、電気工事などのセットアップの必要がありません。

電波なので、プライバシーもある程度は配慮されますし、特殊な電波を使うわけではないので、セットアップもランニングもコストはかなり安くできるというのがポイントです。

われわれは技術だけではなく、技術力の表れとして価格の安さで勝負していきたいと思っております。同じ見守りができるとしても、365日、24時間見守りやるのであれば、このOriginのソリューションが圧倒的に安い、というポジショニングを目指しております。

-ホームセキュリティ会社に販売すると、かなりいい感じの商売ができそうな気がしますよね。ADTでiControlの導入がすすんだのと同じことだと思います。

丸茂: アメリカの、あるセキュリティ会社とも、いくつか共同研究をしています。セキュリティ会社がわれわれの技術を欲しがるもう一つの理由は、機械警備で大きな問題になっている誤報率、これを格段に下げることができるからです。

例えば今の接触系のセンサーですと、風や振動で一瞬ドアが開くなどの「イベント」が発生すると直ちに「判断」が下され、警報が鳴ってしまいます。

ところが例えばOriginのGuardというエンジンは、ドアの開き始めからずっと見ているので、「何センチ開いたところで鳴らす」、という「観察」というフェーズを入れることができるのです。さらに、「ドアが開いた後、部屋の中で人の動きがある」、というエンジンと組み合わせると、誤報率が格段に下がるのです。

今、機械警備の契約ではアラーム発動後30分ほどで現場に駆け付けるという内容になっているようです。しかし、誤報率が9割以上だとすると、契約件数を増やせば増やすほど、警備人員も増やさなければいけませんので、なかなかコストが下がらないのではないでしょうか。

-使ってる側からすると、ほんとに来てくれるんだって確認になりますけどね。「なんかすいません、呼んじゃって」と謝るのですが(笑)

丸茂: アメリカの場合は警察が来てしまうので、全米で誤報の駆けつけにかかっている行政費用は2千億以上です。それがすごく負担になってきているので、行政区によっては誤報で警官が駆けつけた場合には個人に罰金を科すというところも出始めています。

日本に置き換えてみると、誤報でかけつけるコストは同様に発生しているので、それはサービス価格に反映されているのではないでしょうか?ホームセキュリティのサービス料が高騰しているとすれば、それは誤報による駆けつけコストも当然入っているためではないでしょうか?

弊社のサービスはSLAで必ず安全守りますというサービスとバッティングするというよりも、もう少し柔らかい、例えばフランチャイズのコーヒーチェーンなどで、営業中はWi-Fiスポットとして使って、営業時間が終わったら本来は人がいてはいけない時間なのに、人の動きがあるときに通報するなど、比較的簡易なものに適していると考えております。

ワンコイン程度の料金で、自分が留守のときに家でなにか動きがあるようなことがあったらそれは知らせてほしい、というようなサービスにはとてもマッチしているのではないかと思います。

-ホームセキュリティ会社が購入して、自分たちのサービスに組み込めば、コスト削減になりますね。

丸茂: すごくなると思います。この呼吸検知のBreathingというエンジンは、例えば寝室でご夫婦がお休みになっていると、二人の呼吸を検知してそれぞれの呼吸をずっと見続けます。例えばどちらかの呼吸が乱れたときには警告を発したり、無呼吸症候群などで呼吸が止まってる時間があったりしたらお知らせするというようなアプリケーションを実現できると思います。

-何を見ているのでしょうか?

丸茂: 胸のふくらみとしぼみです。呼吸数は人によって違うので、そのデータを溜めていくと、その人なりの「標準呼吸」が特定できます。これもアプリケーションの話ですが、例えば、標準呼吸よりも今日は呼吸が早いからストレスがたまってるんじゃないかとか、寝不足なんじゃないかとか、そういったアドバイスを提供するアプリケーションもできると思います。

またウェアラブルなしで転倒検知もできます。ウェアラブル系との違いは、ウェアラブル系は基本的にジャイロセンサーで落下スピードを見て、それが転倒するようなスピードだったらフラグを出ます。だから、ちょっとつまずいても、その勢いが良いと転倒だと判断されます。しかし、弊社のFallingというエンジンでは本当に転倒するまで「観察」しているので、転倒の仕方によっては反応させないことができます。

また、「観察」によって転倒した後の状態もずっと見ているので、転んだけどすぐ立ち上がったという時は、サービスとしてはアラームさせなくていいという設定もできます。逆に、「転びっぱなしの状態が5分続いています」という状態はイエローフラグ、「1時間続いています」とレッドフラッグ、などの設定ができるのです。

そういう意味で、転倒検知一つにとっても、今までのセンサー系の一瞬で判断してしまうものとは違って、ずっとその場を「観察」しているので、一定のイベントの流れの中で最適な判断を下せるのが、このOriginの強みだと思います。

丸茂: 「Orijin Smart Mimamori」はわれわれが提唱する見守りサービスです。ちょっとネーミングがダサいのですが(笑)日中は、家の中で何か動きがあれば生活してると推定し、動きが止まったらその止まった時間に応じてアラーム度合いを上げていくというコンセプトです。

Originの技術では、結構小さい動きでも分かりますので、日中普通に生活していれば、何時間も動きがないということはまずありません。一定のアクティビティがない時間があったら、アラームを鳴らすということができます。

夜は逆に、先ほども説明したような、呼吸に何か異常が検知された場合にはアラームを発することで、24時間見守ることができます。この見守りは具体的に「今、何をしているか」を知ろうとしてるわけではなく、「ソフト・ライフログ」とわれわれは呼んでいるのですが、つつがなく過ごしてればそれでいいじゃないかという程度の見守りなのですね。つまり、動いていれば生きてるよと。

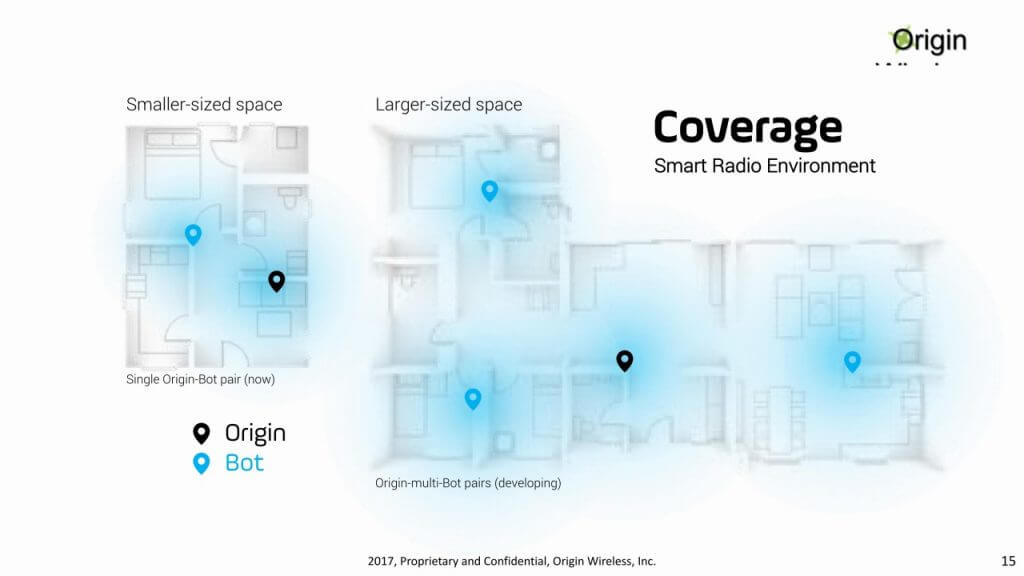

設置のイメージとしては、マンションとかのワンルームとか2LDKまでくらいでしたら、このOrigin/Botのワンペアでカバーできると思いますし、もう少し大きい一軒家だとすると、このOrigin一つに対してBotを3つくらい置けば、大体家中のことが分かります。

このBotを三つ置くと、それぞれのBotが独立して検知しますので、例えばマスターベッドルームで呼吸が1個ありますとか、リビングで動きがありますとか、子供部屋でも動きがありますとかをタイムスタンプ付きでずっと見ることができます。

-カバレッジの範囲はどうやってテストするのですか?

丸茂: 基本的にはプラグ&プレイにしたいので、例えば60平米だったらこれくらいの強さという経験値からデフォルトの出力を設定しておきます。あとはラーニング。オートラーニングが今できていませんが、開発に入っています。オートラーニングになると、自動で調整します。

-実際にこれを買おうとしたら、Botが何個必要で、どこに置くのが最適なのか分からない気がしました。

丸茂: 標準的なマンションで、例えば40平米の場合、80平米の場合、200平米の場合など、「標準的な置き方」をデフォルトで作って、それを目安にやってくというようなことがオペレーションとしては発生すると思っています。

-電波って見えないじゃないですか。だからここ届いてないなとかが分からないから、例えば押し入れでおじいさんが倒れちゃったのに反応しないというのは、良くないなと。

丸茂: それはおっしゃるとおりですね。ただ、例外的な事象を原則として捉えようとするよりも、日常一般的な事象を高い精度で検知することを今は優先していきたいと考えております。

-部屋の中の3D図面が起こせて、なんとなくうちの家と似てる、ということが分かればそれでよしとするチェック方法が確立されるとわかりやすいですよね。

丸茂: 適切なご指摘ですね。今、Trackingという追尾をするエンジンでは、同時にマッピングもやっております。マッピングをしながら建物の中のどこを歩いてるのかというのが分からないと、追尾の価値がありません。その技術を今独自で開発していて、仕組みとしては恐らく年内にできると思います。

今は、アルゴリズムの精度を上げることにフォーカスし、今後はWi-FiだけではなくLTEでもできるようになると、また局面も変わってくるので、そちらの方向にもリソースを割いています。

実際のオペレーションで、痒い所に手が届くまで作りこまなければいけない部分は、パートナーさんと一緒にやっていかなければいけないと思っています。そういう意味では、日本は開発環境に恵まれてると感じております。

-家に置くところまでをサービスとしてやっていただいたほうが、サービスプロバイダ的には乗っかりやすいのかなという感じがします。

丸茂: 今、さまざまな方と話をさせてもらっている中で、そこまでやってほしいという企業や、もう少しレイヤーでAPI接続させてほしいという企業もいます。

現状では、「レファレンスサービスとしてここまでできます」というのを先ずは弊社で作ることを目指しています。

それではデモをお見せします。

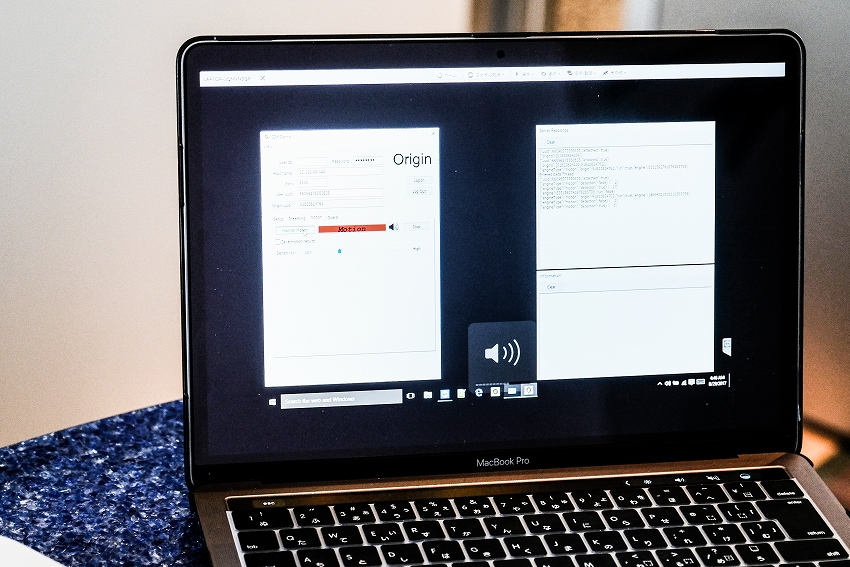

仕組みは先ほど申し上げたように、BotがOriginに向かって電波を発信して、ここは普通の802.11nです。その発信している電波のマルチパスをOriginで読み取って、MiFiでクラウドにつなげて、そこのエンジンで回して、パソコンのGUIに落とし込んでいます。

-Originがネットワークルータになっていて、それがAWSと接続していて、AWSの表示をパソコンでやってるってことですね?

藤井: はい。単純な結果の表示なので、まだ研究レベルみたいなものですが。ここに結果が表示されます。表示と言っても最初お見せするのはMotionのエンジンで、この周りで動きがあったら「モーション、モーション」と赤くなって鳴ります。

もしくは動きがなくなったらまた緑の状態に戻って「ノーマルの状態です」と、オンかオフかを表示する単純なアプリケーションです。

丸茂: このようにちょっとした動きでも検知します。

-なるほど。面白いですね。

藤井: スライダーで検知範囲を調節するようになっているので、最大にすると壁の向こうの人も検知します。今10段階強度で調整できるようにしているのですが、実際に計測してくる反応は200段階です。

ゆくゆくは、APIからわれわれが提供するデータを、今はオン・オフだけですけど、例えば一定の時間内にどれだけオン・オフがあったというような状態、例えば活動量傾向のグラフにしてみるとか、いろんな応用が多分考えられると思うので。さまざまなパートナーさんと一緒にやっていくとアルゴリズムがどんどんできていきます。

-ビジネスディベロップメントチーム的には、パートナー探しをしているのでしょうか。電波を家の隅々までちゃんと行き渡らせるためにどうするか、を考える人たちと、実用のユースケース考えてアプリケーション作る人たちがいると何かサービスできそうですよね。

丸茂: そうですね。MotionとBreathingのエンジンはほぼ完成したので、ユースケースを少しずつ積み上げて、実際の現場に行ったことによって出てくる修正点をどんどん潰していくというレベルです。早ければ来年の4月くらいには商用リリースしたいと思っております。

基本的にこのプラットフォームがあれば、新しいエンジンはどんどんオーバー・ザ・エアーで追加できるようにもしようと思っております。

-次世代のスマートメーターに入れることは今後考えられるでしょうか。

丸茂: それはすごくありだと思います。メーター系は、電気だけじゃなくガスや水道もあるので、何か付加価値をつけるためのバリエーションとして、例えば人の出入りをチェックするということも考えられます。

今はまだテスト中ですが、人によって電波の反射率が違うので、それに基づいてその人かどうかを認証するという電波写真の基礎技術もあります。

バイオメトリクスというもので、本当にミッションクリティカルなものは、指紋や光彩、静脈などがありますが、もう少し気軽なもので、でもカメラは使わないもの。

例えば、家族構成4人で、お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さんを登録しておくと、今帰ってきたのはお兄さんですとか、お母さんですと分かるようになります。

家族じゃない人が入ってくるとそれも分かる、それくらいのことはそんなに遠くない将来できるようになります。

-本日はありがとうございました。

【関連リンク】

・オリジンワイヤレス

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。