この記事は、Premium記事ですが、原則会員以外でも読むことができます。

約20年で常識が定着したデータ通信におけるビジネスモデル

約20年前、データ通信の利用促進を各通信会社は推進し始めた。当時は9600bpsという今では考えられないほどの速度だった。

現在はLTEでも1Gbpsに近い速度が実現されている。LTEの進化もあり、速度だけ見れば有線と大差ない速度になってきたモバイル通信だが、利用者が持つスマートフォンのようなデバイスまでの利用形態は、この20年でも大きく変化はなかった。

有線通信は、家庭向けの回線以上に、企業間やサーバー間を結ぶ部分で大量のデータ送受信が発生する。通信会社としては、そこも大きなビジネスドメインとなっている。

一方、モバイル通信はその限りではなく、通信会社のビジネスドメインは今後も当面は通信におけるラストワンマイル部分になる。最終的に通信を利用するデバイスが携帯電話やスマートフォンから、IoT機器になってもその実態は変わらないと思われる。もちろん例外的に伝送路的に利用する場合も考えられるが用途としては限定的と考えられる。

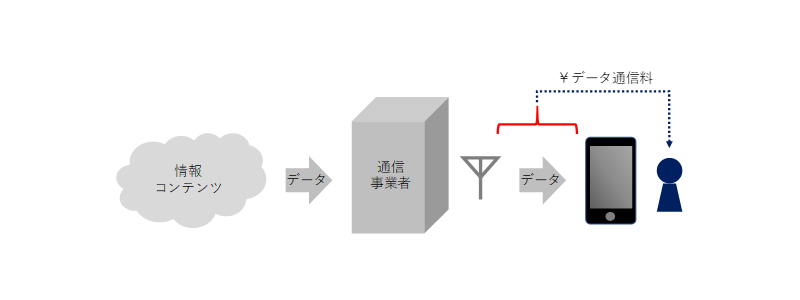

スマートフォン向けデータ通信は、どれだけの通信をしたのかで料金が決まる。通常は月に利用する量を決めておき、その量を超えると通信制限がかかり、使い切らなければ次月に繰り越せるという仕組みだ。

そしてそのデータ通信の内訳をみると圧倒的にダウンロードが多い。SNSなどの普及で投稿する利用者も増加したが、それでも容量が多いデータ通信はダウンロードがメインだ。

スマートフォンの利用者はスマートフォンを使うたびにクラウド上にある情報やコンテンツをスマートフォンにダウンロードしている。そして利用量に応じて、利用者が通信会社に料金を払う。データ通信料金の対象は、流れたデータ通信の量となっている。

何を当たり前のことを言っているのか、と思われる方も多いだろう。しかし、この常識が5G開始後のIoT時代になっても成立すると思えないのだ。

5GとIoTで主流化するデータ通信の逆流

5Gやモバイル通信を利用したIoTのユースケースの多くは、デバイスを(スマートフォンのように)ヒトが都度操作することを想定していない。

いくつかの5G時代に想定されるユースケースにおいて、データ通信の流れを整理すると以下のようなことが考えられる。

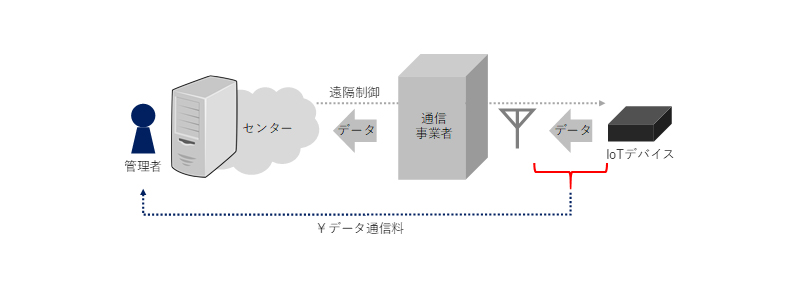

1)テレメトリーデバイス(遠隔測定のためのデバイス)

3G時代から存在しているテレメトリーデバイスは、定期的にデータをセンター側へ送信するものが多い。もちろんリモートでのソフトウェア更新、設定変更等でのデータ通信もあるがターミナルデバイスからセンターへのデータ送信がメインとなる。

2)中継用ビデオカメラ

大容量アップロードの典型的なユースケースが中継用ビデオカメラだ。平昌オリンピックでも利用されたようだが、屋外でリアルタイムに高画質な映像を配信するためには、撮影しているデータをその場でアップロードし続ける必要がある。

3)遠隔操作(リモートコントロール)

離れた場所にある機器のリモートコントロールも中継用ビデオカメラ同様、映像のアップロードでデータ通信容量の大半を占める。センターからの制御用データは映像データに比べ圧倒的に少ない。ドローンのリモートコントロールも同じような状況になる。

4)ウェアラブルセンサーデバイス

eSIMが一般化すれば、多くのウェアラブルデバイスが、センシングしたデータをどんどんクラウド側へ送信していくだろう。通知データ等を送信するケースもあるが、センシングデータのアップロードがメイン機能に紐づくものになる。

5)コネクテッドカー

コネクテッドカーについては、利用者がデバイスと一体になっていることもあり、ダウンロードの量はスマートフォンに近い状態になる可能性が高い。ただし、クリティカルなデータは車から自動的に送受信されることになると思われる。センターからの遠隔運転等を実現する場合は3)の遠隔操作と同じような状況になる。

他にもいろいろなユースケースがあり得るが、先に述べたように、IoTデバイスの場合は人がデバイスを操作してクラウドからデータをダウンロードする頻度が圧倒的に「少ない」ことが特徴となる。

むしろ、これらのユースケースについて考えると、スマートフォンの時とデータ通信のプロセスで大きく異なることは大きく3つある。

- デバイスが自動的にデータをアップロードすることがメイン

- 遠隔制御や中継等で映像等の大容量データのアップロードが増加

- センター側からデバイスに対して通信し、デバイスを管理

つまり、データ通信の流れが、これまでのスマートフォンのダウンロードメインから、IoTではアップロードがメインとなる、「データ通信の逆流」が起こるのだ。

一方、通信会社における、データ通信のビジネスモデルは、逆回転する流れにあわせて、変化してきていると言えるだろうか。

データ通信“逆流”時代の新しいビジネスモデルの登場への期待

IoTの時代では、スマートフォンも含めてデバイスが発信したデータのアップロードがビジネスの起点になる。

例えば、eSIM内蔵ウェアラブルの回線契約料や通信量は無料にする。その代わり、ウェアラブルのデバイスがアップロードする様々なセンシングデータは自動的にセンターで収集し、そのデータを活用したサービスを有料で提供するようなビジネスモデルが考えられる。

eSIMの月々の通信料が大幅に安価になれば、多様なビジネスモデルが展開され、想像以上に市場が拡大する可能性は高い。

他にも、通信事業者が「通信料金無料のeSIM」を提供する代わりに、様々なデータを集めるビジネスを開始する。そして、集めたデータを利用してサービスを提供する企業に対して、収集したデータの利用料金を請求するモデルも面白いだろう。

例えば、5Gを使った遠隔制御は、コントロールする機器からアップロードされる映像データが大容量になることと予想される。低遅延、高画質の高品質なネットワークが求められるため、料金設定も高価になるだろう。事故を起こさないためには無線区間だけでなく、遠隔制御をする場所から携帯電話会社の無線設備までも高速で低遅延なネットワークで接続する必要がある。

そこで、通信事業者が遠隔制御センターを構築し、その場所の提供と通信サービスもセットにした5Gの遠隔制御パッケージを時間課金で提供するビジネスの方が、利用したい企業の導入ハードルも下がるだけでなく、単純な回線契約以上に法人企業との結びつきが強くなるはずだ。

こういった、通信会社の新しいビジネスモデルが5G時代のユースケースを加速するだろう。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

未来事業創研 Founder

立教大学理学部数学科にて確率論・統計学及びインターネットの研究に取り組み、1997年NTT移動通信網(現NTTドコモ)入社。非音声通信の普及を目的としたアプリケーション及び商品開発後、モバイルビジネスコンサルティングに従事。

2009年株式会社電通に中途入社。携帯電話業界の動向を探る独自調査を定期的に実施し、業界並びに生活者インサイト開発業務に従事。クライアントの戦略プランニング策定をはじめ、新ビジネス開発、コンサルティング業務等に携わる。著書に「スマホマーケティング」(日本経済新聞出版社)がある。