東洋経済新報社は、3月27日、主に経営者を対象としたカンファレンス「Hello! CONNECTED WORLD」を開催。基調講演では筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 教授 立本博文氏が登壇し、「第4次産業革命とIoTエコシステム」というテーマで講演した。本稿では、その内容を紹介していく。

最近、「エコシステム」という言葉をよく耳にする。また、さまざまな産業や業種単位で、IoTを駆使してデータを吸い上げ、AIなどで最適化するデジタルツインの仕組みを持ったプラットフォームが次々と立ち上がっている。

その際、プラットフォームはただサービスとして利用されるのではなく、プラットフォームを提供する企業とユーザーがパートナーの関係となり、ビジネスを一緒に創っていく。「エコシステム」と呼ばれる現場では、このようなことが起こっている。

しかしこれは、「エコシステム」という概念の一面にしかすぎないという。

筑波大学のビジネススクールで経営戦略を教える立本教授は、ビジネス・エコシステムやプラットフォーム・ビジネスを専門として、研究を進めている。このほど、東洋経済主催の経営者向けカンファレンスで登壇した同氏は、本来の「エコシステム」という概念の由来、意味、そしてIoTビジネスにおいて「エコシステム」が注目される理由について解説した。

「エコシステム」の発端はコンピュータ産業

「エコシステム」はIoTの分野で語られることが多い言葉だが、もともとはビジネスモデルの概念だという。「昨今の経営戦略論を考えるうえで中核となる概念だ」と立本氏は述べる。

一方で、「エコシステムとは、それが何かと訊かれると、たじろいでしまうようなわかりにくい概念でもある。ビジネススクールの学生に訊いても、あやふやな回答が返ってくることが多い」(立本氏)という。

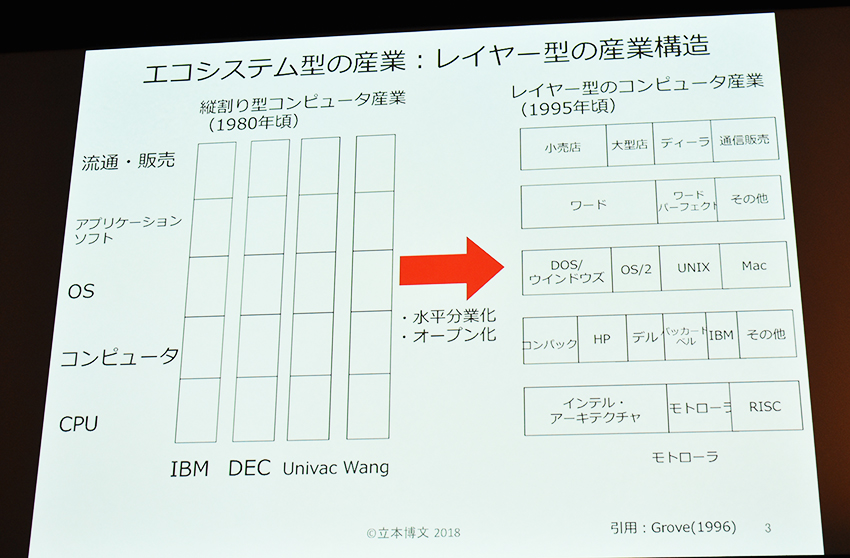

「エコシステム」という概念が生まれた発端は、コンピュータ産業だ。1980年頃のコンピュータ産業では、IBMなどのメーカーが、CPUの開発から流通・販売までを一気通貫で行うのが普通だった。これは、縦割り(垂直統合)型のコンピュータ産業と呼ばれた(上図の左)。

それが1995年頃になると、CPUの開発、OSの提供、流通・販売などの各プロセスが切り出され、それぞれ別の企業がになうレイヤー(水平分業)型の産業構造に大きく変化していった(上図の右)。

この産業構造の変化を初めに提唱したのは、インテルの第3代社長Andrew Grove氏だという。

レイヤー型の場合、レイヤー間はオープンにつながっている。コンパックはインテルのCPUを使ってもいいし、モトローラのCPUを使ってもいい。Grove氏は、このようなオープンなコネクションがコンピュータ産業に起きている新しい変化だと指摘したのだ。

ただ、当時はまだ「エコシステム」という用語はなく、単純に「レイヤー型」というような言葉で表現されていたという。

Grove氏が見出したこの変化は、コンピュータ産業に限った話だとして、いったん注目されなくなった。しかし、そのあとに登場したインターネットやモバイルがレイヤー型の産業構造であることに人々が気づき、産業全体に影響力を持つようになった。

そこで、「レイヤー型」ビジネスの考え方を一度整理し、他の産業にも応用できるような体系的なビジネスの概念にすべきではないかという考えが、起こってきたという。

そして2004年、ハーバード・ビジネス・スクールの教授Marco Iansiti氏が、学術論文を通して「エコシステム」という概念を初めて提唱した。

ここで立本氏は、「Iansiti教授は確かに提唱はしたが、明確な定義は与えなかった。彼は、生物学における生態系(エコシステム)の類推(アナロジー)として、産業構造が考えられると言うにとどめたのだ」と説明。そのことが、今でもエコシステムとは何か訊かれても、明確な回答をしにくい理由になっているという。

生物学から類推するプラットフォーム企業とは

「エコシステムという概念を理解するには、生物学におけるその特徴から、一つ一つ類推していく必要がある」と立本氏。3つの特徴を説明した。

1つは、多様性だ。地球には多様な生物種が存在する。企業もそれは同じだ。

2つめは、「間接的な関係」があることだ。生物学で言う「直接的な関係」とは食物連鎖のことで、たとえばライオンはウサギなどの草食動物を食べ、ウサギは草を食べるというような関係だ。

一方で、「間接的な関係」とは共生関係のことだ。たとえばクマノミとイソギンチャクは、直接的な接触はないが、サンゴ礁の周囲で共生することにより、外敵から身を守る仕組みがあるという。

これらをビジネスにおいて類推すると、「直接的な関係」にはメーカーとサプライヤーの間での部品の取引があてはまる。前述した、縦割り型の産業構造と同じだ。

「間接的な関係」の場合は、たとえば、スマートフォンとアプリの関係だ。スマートフォンが売れると、アプリが売れる。逆もしかりだ。

この場合、スマートフォンとアプリは互いに課金関係にないが、どちらかの売れ行きが他方に影響をおよぼす”見えない力”が働く。これは、「ネットワーク効果」と呼ばれている。

3つめは、エコシステムにはそれが存在しないと生態系が成り立たないような、大きな影響力を持つ種が存在するということだ。

アメリカの動物学者Robert Paine氏は、海の岩場からさまざまな生物種を取り出し、生態系がどのように変化するか調べる実験を進めていたところ、ヒトデを取り除いた時にその生態系が絶滅することがわかった。Paine氏はヒトデのような影響力の強い生物を「キーストーン種」と呼んだ。

HBSのIansiti氏は、この事象はビジネスにもあてはまると言った。彼はそのまま「キーストーン企業」と呼んでいたというが、立本氏によるとこの「キーストーン種」が、ビジネスにおいては「プラットフォーム企業」に該当するという。たとえば、GoogleやAppleなどだ。

ビジネスモデルとしての「エコシステム」

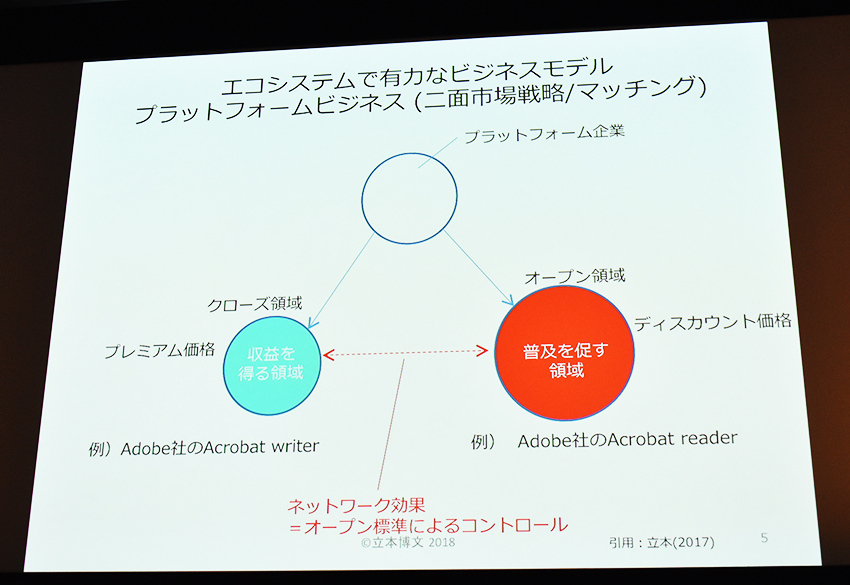

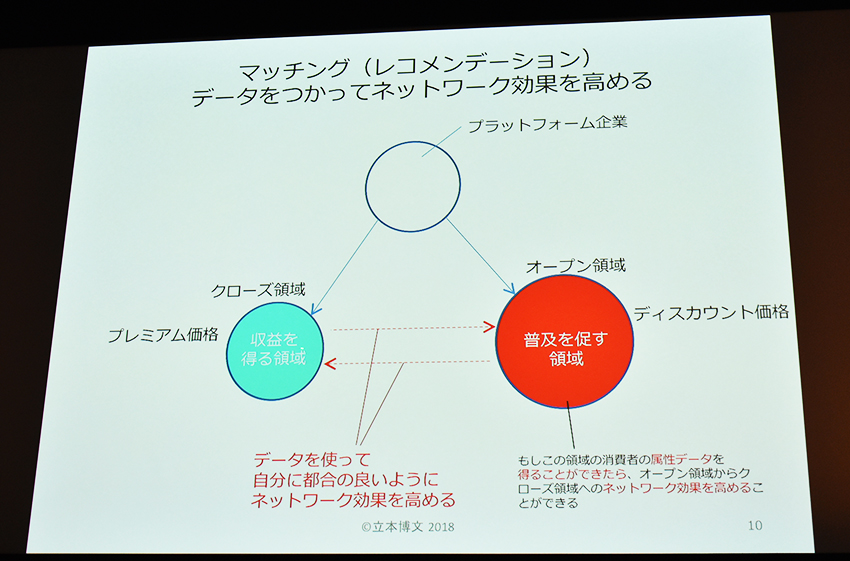

エコシステムを反映したビジネスモデルは研究者によっていくつも考えられてきたというが、その中でも「二面市場戦略」がプラットフォーム企業の特殊性が伝わりやすいとして、立本氏は説明した(上図)。

「二面市場戦略」をとるプラットフォーム企業は、2つの市場でビジネスを進めているという。図にあるように、「オープン領域」と「クローズ領域」だ。

オープン領域は、商品の価格帯を下げ(あるいは無償)、普及を目的とするものだ。クローズ領域はその分、プレミアム価格を設定し、収益を稼ぐ。

PDFを閲覧するソフト「Acrobat reader」で有名なAdobe社が、例に挙げられた。Adobe社にとってのオープン領域では、ターゲットはPDFの閲覧者であり、「Acrobat reader」を提供する市場だ。

一方で、クローズ領域のターゲットはコンテンツをつくるクリエイター(デジタル出版社や編集者など)向けのソフト「Acrobat writer」を提供する市場だ。

図にあるオープン領域とクローズ領域の間にある点線は、前述した「ネットワーク効果」を示している。

「Acrobat writer」は無償であるため、PDFを見る人が増える。PDFを見る人が増えれば、コンテンツ(出版物)の需要が押し上げられることになり、その結果「Acrobat writer」の需要は増える。

そのため、Adobe社はPDFが無償でも「Acrobat writer」で収益を上げることができるのだ。この「ネットワーク効果」を使った収益モデルが可能になる理由は「PDFというオープンな標準規格があるからだ」と立本氏は説明する。

IoTエコシステムとは何か

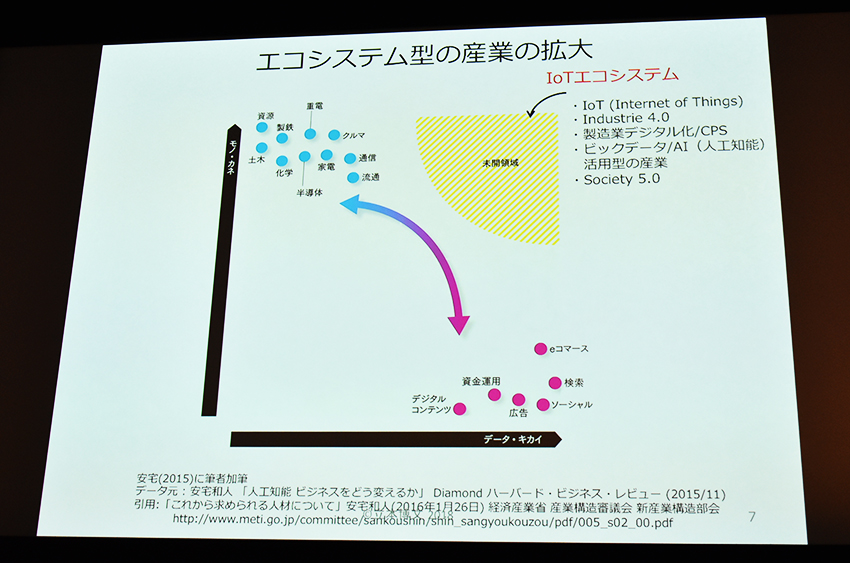

立本氏によると、既存産業は「モノ・カネ」と「データ・キカイ」の2つの領域に分類できる(上図)。この2つの領域は、棲み分けがされているのが現状だが、IoTによってその境界がなくなっていくという。この未開のビジネス領域が、「IoTエコシステム」だという。

「2つの領域がコミュニケーションするというような次元の話ではなく、ビジネスのレベルで融合していくことが求められてくる。それは企業にとって、業界の垣根をこえてビジネスを拡大できるチャンスということだ。IoTエコシステムは、夢のある話だ」と立本氏は述べる。

IoTエコシステムのビジネスモデルは、さきほどの二面市場戦略で考えることができる(上図)。異なるのは、オープン領域とクローズ領域を結ぶ「ネットワーク効果」だ。

さきほどPDFのオープン規格を例に説明したネットワーク効果の場合、オープン領域が大きくなれば、クローズ領域が大きくなるというシンプルな関係だった。

IoTエコシステムの場合は、さらにこのオープン領域から膨大なユーザーの「属性データ」を取得できる。属性データから顧客の潜在ニーズがわかれば、企業はプロモーションを行うなどして、収益を上げたいと考える領域(クローズ領域)とのネットワーク効果を「都合よく強められる」(立本氏)のだ。

顧客(ユーザー)の属性データから、ネットワーク効果を強める際に強力なツールとなるのが、AIだと立本氏は述べる。

「IoTエコシステムにおいて、データは資源だ。IoTが叫ばれ始めた2013年頃、せっかく集めたビッグデータをどう活用するのかが課題となっていた。しかし、AIがそれに一つの回答を与えた」(立本氏)

IoTエコシステムにおけるAIの意義

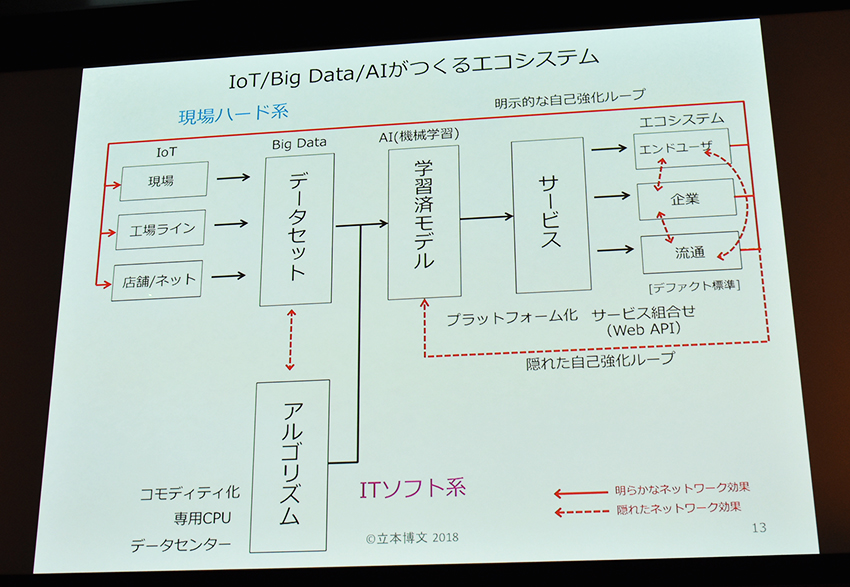

上図は、AIを活用したIoTエコシステムのバリューチェーンだ。まずは現場からデータを集め、その「データセット」と「アルゴリズム」から「学習済モデル」をつくる。そこに実際のデータを入力すると、AIが打ち手を導く。

立本氏は、AIは高精度な予測ができるだけではなく、「汎用的なモデル」としてさまざまなビジネスの現場に活用できることが重要だとした。

たとえば、「ヒトの属性から、何を買いそうかわかる」コンビニ向けの「学習済モデル」をひとたびつくってしまえば、ある店舗の周辺のヒトの属性データを入力するだけで、その店舗では何が売れるのか予測できるのだ。

そのような汎用的なAIの「学習済モデル」を中心とすることでできる、2つのエコシステム(赤い点線)が重要だと立本氏は指摘する。

1つは、「データセット」と「アルゴリズム」の融合によるエコシステムだ。データセットを持っているのはたとえばものづくり系の企業だが、アルゴリズムを持っているのは、ITソフト系の企業だ。これらの企業が業界の垣根をこえてエコシステムをつくるのだ。

2つめは、そのモデルが「あたったのか、外れたのか」の結果を再度「学習済モデル」にフィードバックし、再度デプロイするという「自己強化ループ」によるもので、「学習済モデル」を持ったプラットフォーム企業を中心にして形成されるようなエコシステムだ。

ものづくり企業から見たIoTエコシステム

さきほどの図は、ある業界や産業単位で見たIoTエコシステムのモデルだが、一つの企業が自社のバリューチェーンを見た場合にはどうなるだろうか。立本氏は、製造業の場合を例に説明した。

製造業のIoTと言えば、Physical空間から上がってくるデータとCyber空間のモデルをすり合わせながら、工場の生産性を向上することが第1段階だ。

「しかし、それはIoTエコシステムの中の一部分にしかすぎない」と立元氏は述べる。IoTエコシステムは、工場と開発センター、本社、販売店、フィールドがすべてつながり、デジタルツインによって最適化するものだという。

立本氏がこれまでさまざまな企業にヒアリングをしてきたところ、「生産性の向上という目的を考えた場合においても、工場の中の最適化よりも、つながることによる全体の最適化の方が、伸びしろが高いと企業は回答している」という。

これまでの製造業では、セキュリティやリアルタイム性の観点から、工場は閉じた空間だった。しかし、IoTエコシステムにおいてはそれはオープンになっていくことが必然となる。そこで、GEやSIEMENS、SAP、マイクロソフトといったプラットフォーム企業が登場し、「エコシステムをつくり、一緒にビジネスを創っていこう」する流れが起きているという。

ここで立本氏は、「プラットフォーマーの覇権争いという見方も確かにある。しかしIoTエコシステムがビジネスモデルとして主流になると、企業は1社では実現できないことが増えてくる。プラットフォーマーの存在は、企業がエコシステムの一員となるために必要なものでもある」と指摘した。

IoTエコシステムのカギは組織変革

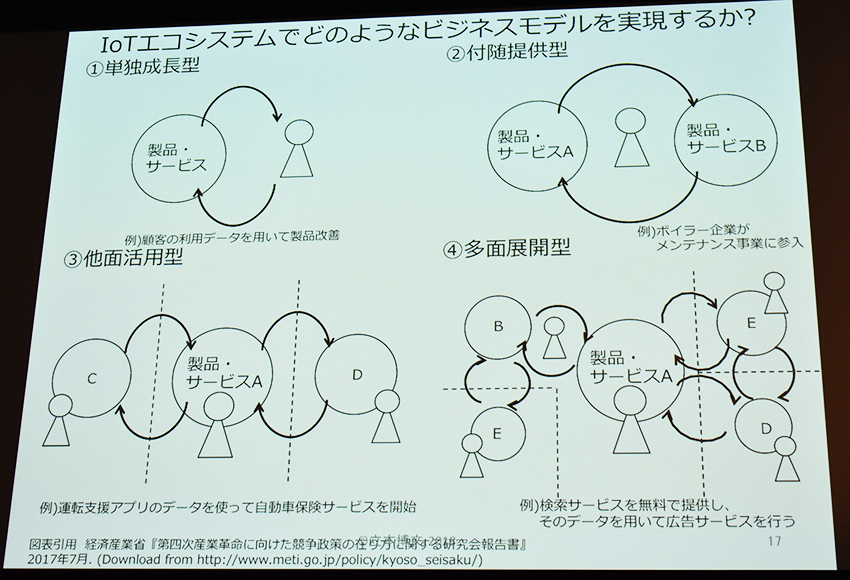

最後に、企業は自社を振り返った時に、具体的にどのようなビジネスモデルを考えて行けばよいのだろうか。立本氏ら専門家が集まって議論し経産省がまとめたレポートによると(※関連リンク)、次の4パターンあるという。

1つめは「単独成長型」。製品からユーザーの利活用データを取得し分析することで、製品やサービスの改善をはかるというものだ。

2つめは「付随提供型」。ボイラー企業であれば、ユーザーの利活用データから「どれだけ使えば故障する」、「もっといい使い方がある」という知見を得て、メンテナンスビジネスを打つ。このように、ボイラーなど製品自体を売るだけではなく、ソリューションを提供するビジネスモデルだ。

3つめは「多面活用型」。「付随提供型よりはもう少し頭をひねる必要がある」と立本氏。たとえばカーナビアプリのメーカーであれば、その利活用データからドライバーの保険サービスを提供するというパターン。カーナビと保険サービスという別々の製品・サービスがマッチングしていることがポイントだ。

最後の「多面展開型」は「付随提供型と多面活用型のミックスだが、一つ大きな違いがある。それは単体のビジネスで黒字とか赤字を見ないということだ」と立本氏は述べる。データを取得するには、コストがかかる。「オープン領域で課金するとデータが集まらないので、現実的ではない」と立本氏。二面市場戦略を考慮したうえで、経営者はダイナミックなマネジメントフローを考える必要があるという。

以上4つの実現には、「組織変革が重要だ」と立本氏は述べた。たとえば、次のような事例があるという。

法人向けのサービスを提供するその企業は、そのサービスが顧客にどう使われているのか、利活用ログを使ってサービスの改善サイクルを回していくことを事業の指針の一つとしていた。前述した「単独成長型」に該当するビジネスの進め方だ。

しかし、この企業はそれを実行していなかったという。理由は、利活用ログを持っているのは提案権のない運用チームである一方、サービスを考えるのは営業チームだったからだという。営業チームは、取引先の顧客から利用状況を直接ヒアリングしており、運用チームが持つデータを活用していなかったのだ。

「こういうことが多くの企業で起こっているのではないだろうか。単独成長型へのシフトでさえ、組織変革がないと難しい」と立本氏は述べ、IoTエコシステムにおける組織変革の重要性を指摘した。

【関連リンク】

・筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 立本博文教授

・第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会報告書

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。