株式会社オプトホールディングは、本年7月1日より株式会社デジタルホールディングスに商号を変更。事業戦略・経営体制を刷新し、従来の「インターネット広告代理事業」から「デジタルシフト事業」への転換を加速させるとした。

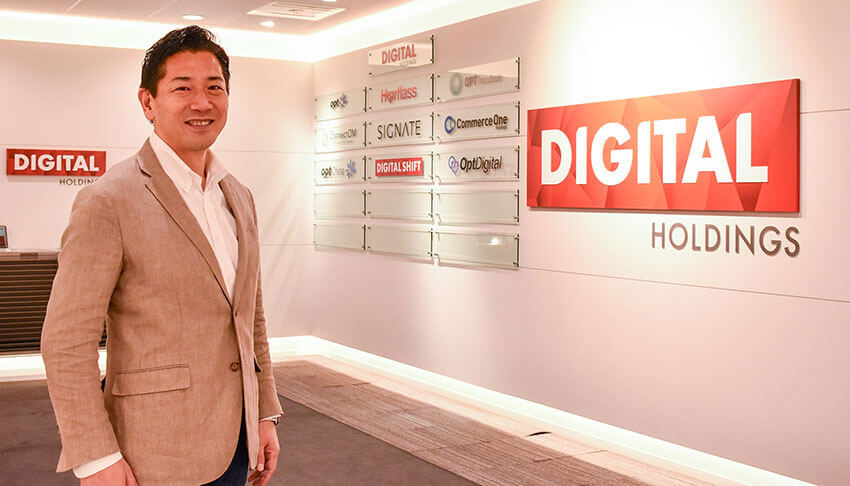

同社は1994年に5名で創業した。2000年には日本初となるネット広告の効果測定システム「ADPLAN」を開発。その後急成長し、現在はグループ全体で約1500名を抱える企業体である。そして今、「デジタルシフト事業」への転換を打ち出した。同社が見据える「デジタルシフト」とは何か。なぜ今、事業の転換が必要なのか。同社代表取締役社長グループCEOの野内敦氏に話を聞いた(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)。

デジタルシフトはマーケティングの先にあるもの

IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): オプトホールディングといえば、デジタルマーケティングを中核にしているというイメージを多くの人がお持ちだと思います。その御社グループがあらためて「デジタルシフト事業」への転換を発表し、商号を「デジタルホールディングス」に変更すると聞いて、驚いている人も多いと思います。何が変わるのでしょう。

デジタルホールディングス 野内敦氏(以下、野内): デジタルマーケティングからデジタルシフトへの転換は、実は私たちにとっては自然な流れです。

私たちは1990年代後半からデジタルマーケティング領域に参入し、企業のデジタル化をサポートしてきました。参入当初は、広告にデジタルメディアを使うということが斬新な時代でした。10年ほど前から、企業はデジタルをメディアのみならず、マーケティング全体にも活用するようになってきました。「デジタルマーケティング」という言葉が使われるようになってきたのは、その頃からです。

そして、私たちがいま掲げているデジタルシフトは、このデジタルマーケティングの先にあるものです。

私はよく「攻めのデジタルシフト」と「守りのデジタルシフト」という言葉を使います。「守り」というのは、業務効率化や社内インフラの整備のためのデジタルシフトです。一方で、「攻め」は事業そのものを成長させるためのものです。

また、マーケティングも事業を成長させるための活動ですから、攻めの領域です。しかし従来のデジタルマーケティングの手法で十分かというと、そうではない。なぜなら、従来のメディア選定や顧客データの分析というものは、あくまで4Pにおけるプロモーション領域のデジタルの活用だからです。

弊社グループでは「デジタルシフト」には3つのフェーズがあると考えています。情報をアナログからデジタルへと変換する「デジタイゼーション」、プロセスをIT(デジタルテクノロジー)によって効率化する「デジタライゼーション」。そして、これらを基盤として産業構造やビジネスモデルをアップグレードさせる「デジタルトランスフォーメーション(DX)」です。

我々はこの一連の流れを「デジタルシフト」と定義しています。私は、企業のマーケティング支援を行う中で、企業が求めているフェーズが変化しているということを肌で感じてきました。企業は今、DXを求めています。ただ、「その方法がわからない」ということが課題です。

小泉: (本当の意味での)DXというのは、バリューチェーンのデジタル化ということだと私は理解しています。マーケティングはそのチェーンの先端にいます。そこでやっていたことを、製造や物流の領域にもひろげていくというイメージですか?

野内: おっしゃるとおりです。バリューチェーンを上流にのぼっていき、事業全体に改革のメスを入れていくということです。それが、私たちが見据えているDXです。

小泉: たとえば、従来の小売店のデジタル活用といえば、店舗にセルフレジを導入するというようなことが一般的でした。ただ、DXというのは、それとは異なる議論ということですね。

野内: はい。セルフレジの導入だけではあくまで「守りのデジタルシフト」だといえます。守りのデジタルシフトはどこまでいってもコストとの戦いです。もちろん、これも必要なことです。ただ一方で、事業を成長させるためにはセルフレジで取得したデータを元に新たなビジネスモデルを生み出すこと、つまり「攻めのデジタルシフト」が必要です。

小泉: そうしたことを、企業(顧客)にはどのように訴求されていくのでしょうか?

野内: 現実にはいきなりDXに着手できるような企業は少ないです。多くの企業が、デジタルシフトの初期フェーズである、既存のビジネスプロセスのデジタル化(デジタライゼーション)でもがき苦しんでいます。私たちが、引き続きそうした企業のサポートをしていくことは変わりません。ただ、どの企業もゆくゆくはDXを行っていかなければいかない以上、どうしたら最短経路でそこにたどり着けるかを考え、工夫していかなければなりません。そこが私たちの重要なミッションです。

小泉: たとえば、どういう方法があるのでしょうか。

野内: DXを実現するには経営者のマインドを変えなければならない、ということがよく言われます。事業部長クラスの人が社内でデジタル新規事業の提案をしても、収益性が見えにくいなどの理由で経営者から却下されることが多いからです。そのため、経営者を啓発するということがDXの最初のステップになるわけですが、これでは実現までに5年かかります。

小泉: それでは遅いですね。

野内: ですから、私は経営者を啓発しなくてもDXを実現できるような仕掛けをつくるべきだと考えています。

小泉: そんなことができるのでしょうか?

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。