ドローンビジネスというと、大抵の人は、「ドローンを作って売る」ことを思い出すのではないだろうか?

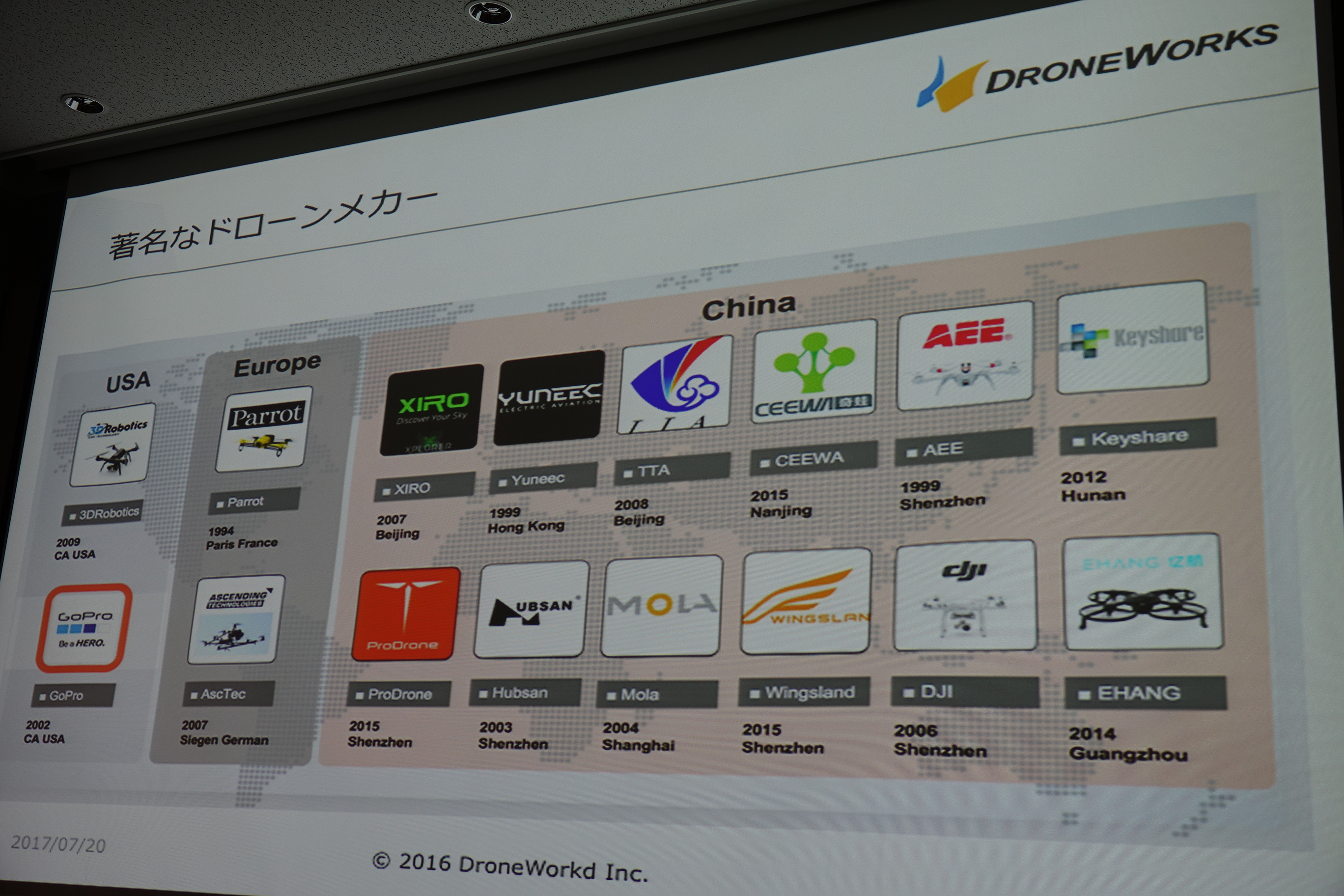

それは、いわゆるドローン「メーカー」のビジネスだ。現在メーカー数は以下の図にあるよう、相当数あり、多くはDJIをはじめとした中国企業だという。

なぜ、中国企業が多いのかというと、コモディティ化されたモーターと、単純なセンサー、そしてそれを制御するモジュールによって構成されており、コモディティー化された部品の組み合わせで実現できてしまう現状レベルのドローンでは価格面で勝つことができないという側面があるからだ。

目次

本当に必要なドローンのあるべき姿

しかし、ドローンワークス株式会社の代表取締役である今村氏は、「現在のドローン市場は、パソコンビジネスの黎明期と似ている。」という。コンピュータビジネスは、パーソナルコンピュータを何台売るか?というビジネスであった期間を一定期間過ごした後、「現在ではクラウドを使って、コンピュータを活用したサービスを行うのが当たり前の時代になってきてた。」と述べた。

つまり、「ドローンを活用したサービスのレベルになっていない」と言えるのだ。

では、「ドローンを活用したサービス」といった時、どういうサービスを思い付くだろうか。

大きく話題になった物流のドローンだろうか?それとも、広大な農場に肥料や農薬を散布するドローンだろうか?

今村氏によると、「両方違う」のだという。

なぜ、ドローンによる物流サービスや、農薬散布サービスがビジネスにならないのか

ちなみに、誤解のないように先に説明するが、ドローンブームが来る前はヤマハ製の農薬散布ドローンが年間200-300機は売れていたということで、日本はドローン大国とでも言える状態だったという。

しかし、Parrot社のAR.Droneというドローンが爆発的に売れたことから、一気にマルチコプター型のドローンが一般的となってきたということだ。

マルチコプター型のドローンは、羽の数が3つ、4つ、8つ、・・・と様々なタイプがあるが、羽が多いからといって推力が大きくなるわけではなく、推力を出すためのモーターやモーターを動かすための電池の重量などを考慮すると、程よいサイズを見極めるのも重要なことだという。

実際、農薬散布のために5リットルのタンクを積んでいるドローンの場合、15kg程度の総重量となり、ホバリングするだけで48ボルト/50アンペアの電力が必要だ。

これが、25kgの場合、48ボルト/100アンペア必要となる。

一方で、市販されているリチウムポリマー電池の場合、2個直列につないでやっと、48ボルト弱、16-20アンペアを確保することができる。

このアンペアは、1時間あたりに必要な量なので、15kgのドローンなら30分程度、25kgのドローンなら10分程度のホバーリングが可能となることが計算できる。

カメラを付ける場合、GoProで500g、ミラーレス一眼レフで1.5kg-1.8kg、一眼レフで4kg程度のペイロード(積載物)となる。

これが、農薬散布の場合、ペットボトル2本の農薬を積んで、約15分飛行させるのが精一杯だ。

さらに、物流系ではかなり厳しいということがわかるだろう。

しかも、考えてみれば、ホバーリングだけで来ても仕方ないわけで、発着陸はもちろんのこと、移動したり散布したりしなければならない。

つまり、実際に飛んでいる時間はこれよりもっと少なくなるわけだ。

また、電池を大きくすれば長時間飛ぶのではないか?と思う向きもあると思うが、実際に電池を大きくしても電池の重量を支えるところにエネルギーがかかって、大きな改善をするのが難しいだけでなく、電池の交換などを考えるとどうやって電池を充電して交換用に準備するのだ?という運用上の問題も大きく立ちふさがる。

ドローンをビジネスに活用する時に、目をつけるべきポイント

今村氏によると、「撮影用途であれば現実的な距離を飛ぶことができる」というのだ。

撮影用途というと、テレビや、ドローンアーティストの撮影する「空撮」をイメージする人も多いだろう。しかし、産業分野でも多くの局面でドローンによる撮影は期待できると、今村氏は言う。

農場の状況監視、土木建築における地形測量、災害時の被害状況確認、防犯・警備対策、ダムや橋梁など人が行きにくい場所の保守点検といったシーンがこれにあたる。

農業での利用ケースレポート

ここで、ドローンワークスが行った農業利用用途でのケースが紹介された。

病害抵抗正評価

通常、農地の監視は目視でされるが、大抵の場合圃場の横にある「あぜ道」から行うものだという。

そこで、バレイショ畑を赤外線カメラで上空から撮ることで、疫病の抵抗性に関して人間の目視と同じ精度で監視することができることがわかったのだという。

問題のある箇所がわかれば、全部の面積に対して農薬散布は難しくても、どこに問題があるかをカメラで確認した上で、的確に農薬散布をするのであれば、飛行時間が短くても利用可能性は高いと言える。

三次元圃場解析

これは、圃場の状態を毎日摂り続けることで、「どのエリアが成長が低いのか」という生育状態がわかるというのだ。実際、画像を見たところ素人の私であっても、わかるレベルで、三次元画像にしなくても畑の色だけでも生育状態が違うことがわかる。

こうして、成長が低いところについては、肥料をまくということをやっていけば良いのだ。

定点観測

また、圃場をある一定間隔で定点観測をすることで、もし病害があった場合、いつその病害が始まったのかを遡って確認することができるのだ。

また、小麦の場合、赤外線カメラでとることで、穂水分やタンパク含有量を測ることで、小麦の生育状況もわかる。

他にも、熱赤外によって光合成がどこまでできているかがわかるので、多少のストレスを与えることで農作物の味がよくなったりするという話があるが、やりすぎがよくないので、ストレス推定をしていくことで程よくストレスを与えることもできるということだ。

顔認識技術の利用

意外な利用方法として、顔認識技術が利用できるという。

キャベツ畑において、キャベツを顔認識することで、生育状態を監視し、適切な収穫時期がわかるのだという。他にも、顔認識の技術を活用することで、広大な牧草地において、雑草と牧草を見分けるということもできるということだ。

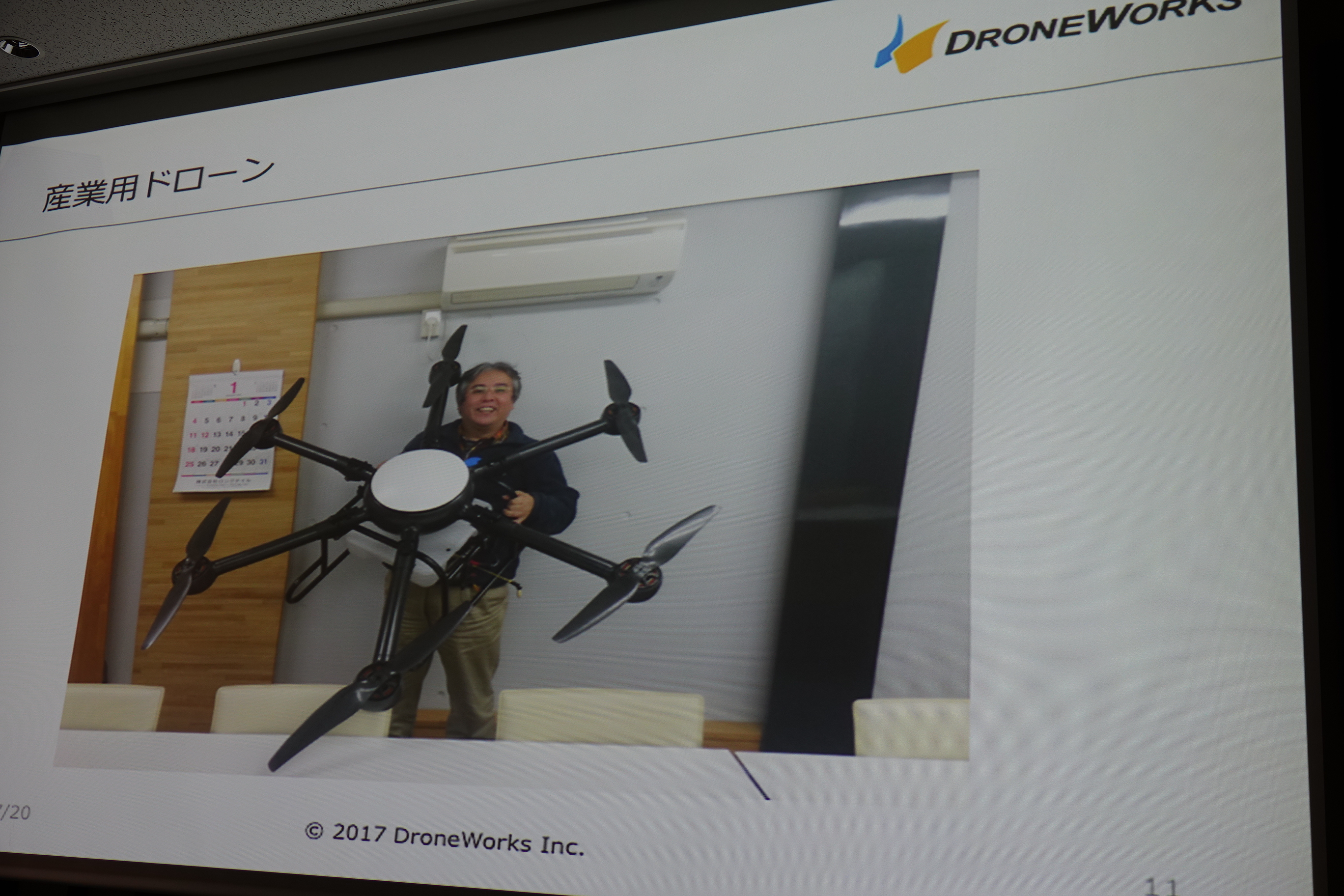

実は、産業用ドローンの登場が待たれている

農業の例をみて、ドローン撮影のビジネスへの可能性がわかったのではないだろうか。

一方で、今村氏は「現状のドローンでは産業用途としては不十分だ。現在のドローンは、ラジコンの延長上で、大きいことが産業用ドローンという言い方をしている。」という。

本来、産業利用を考えると、長期保守や落ちない安全性などを考慮されなければならない。

モーターの状態監視

ドローンはモーターで羽を回して飛んでいる。現状のドローンでは、モーターへの指示はおこなわれているが、モーターからその状態をコントローラーにフィードバックする機構は300万円するような高額なドローンであっても搭載されていないのだという。

モーターの状態がわからないようでは、このドローンがいつくらいに動かなくなるのか、メンテナンスタイミングはいつなのか、といった産業利用において必要となる保守情報すらフィードバックされないのだ。

保守に必要なセンサー

では、どれくらいのセンサーが搭載されれば、保守に対応できるというのだろう。

現在のドローンでは、大きく5種類のセンサーが搭載されているという。「ジャイロ(姿勢)」「加速度(姿勢)」「磁気方位(方位)」「気圧(高度)」「GNSS(緯度経度)」がそれだ。

しかし、これらは、飛ぶためのセンサーであって、ドローンの状態を検知するためのものではない。

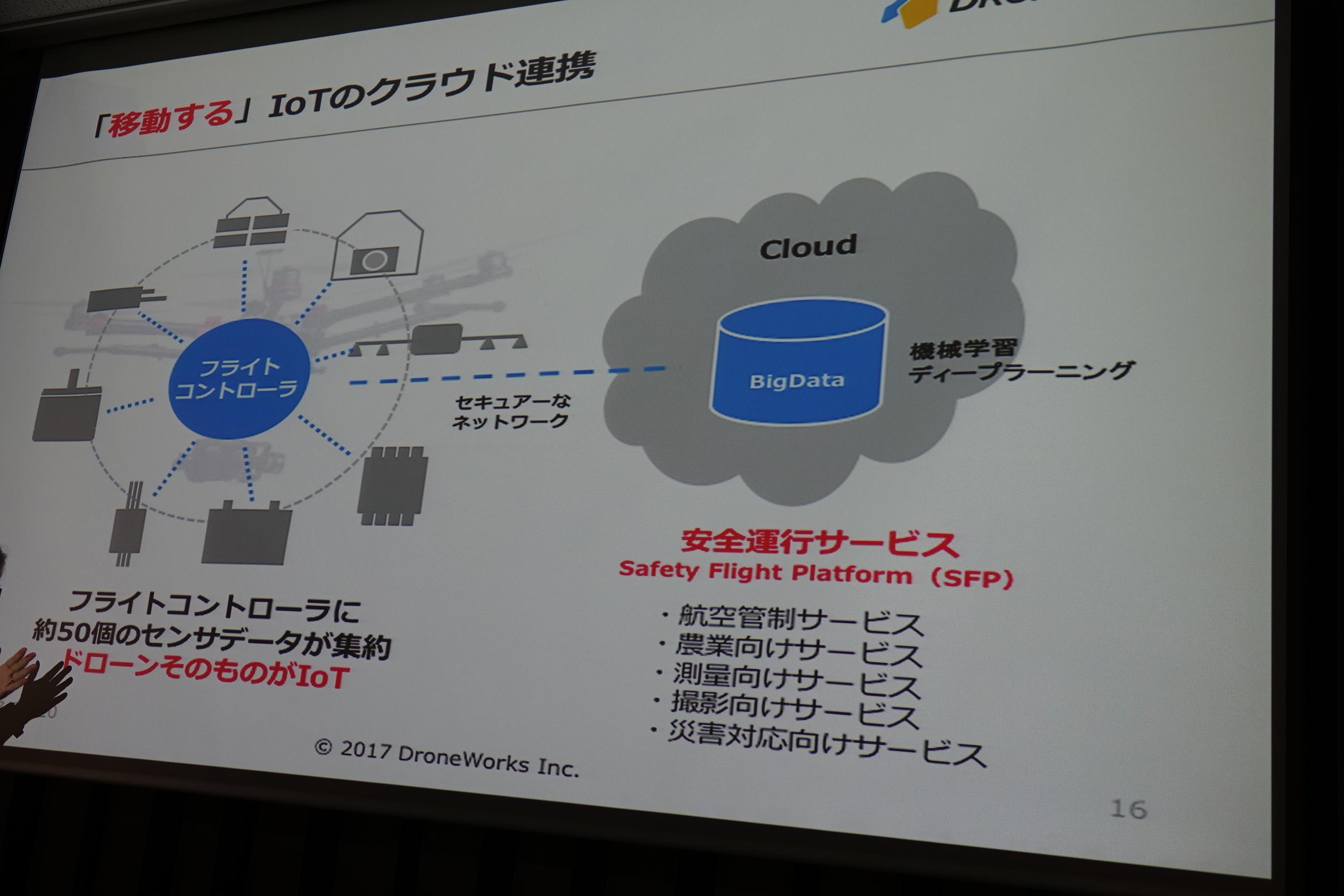

今村氏によると、状態を検知するためには、おおよそ50種類はセンサーを付けていく必要があるのだというのだ。

こういう情報がないまま飛ばしていると、ある日モーターが動かなくなって、突然墜落するということになるのだ。

「落ちないため」のクラウドサービスの利用

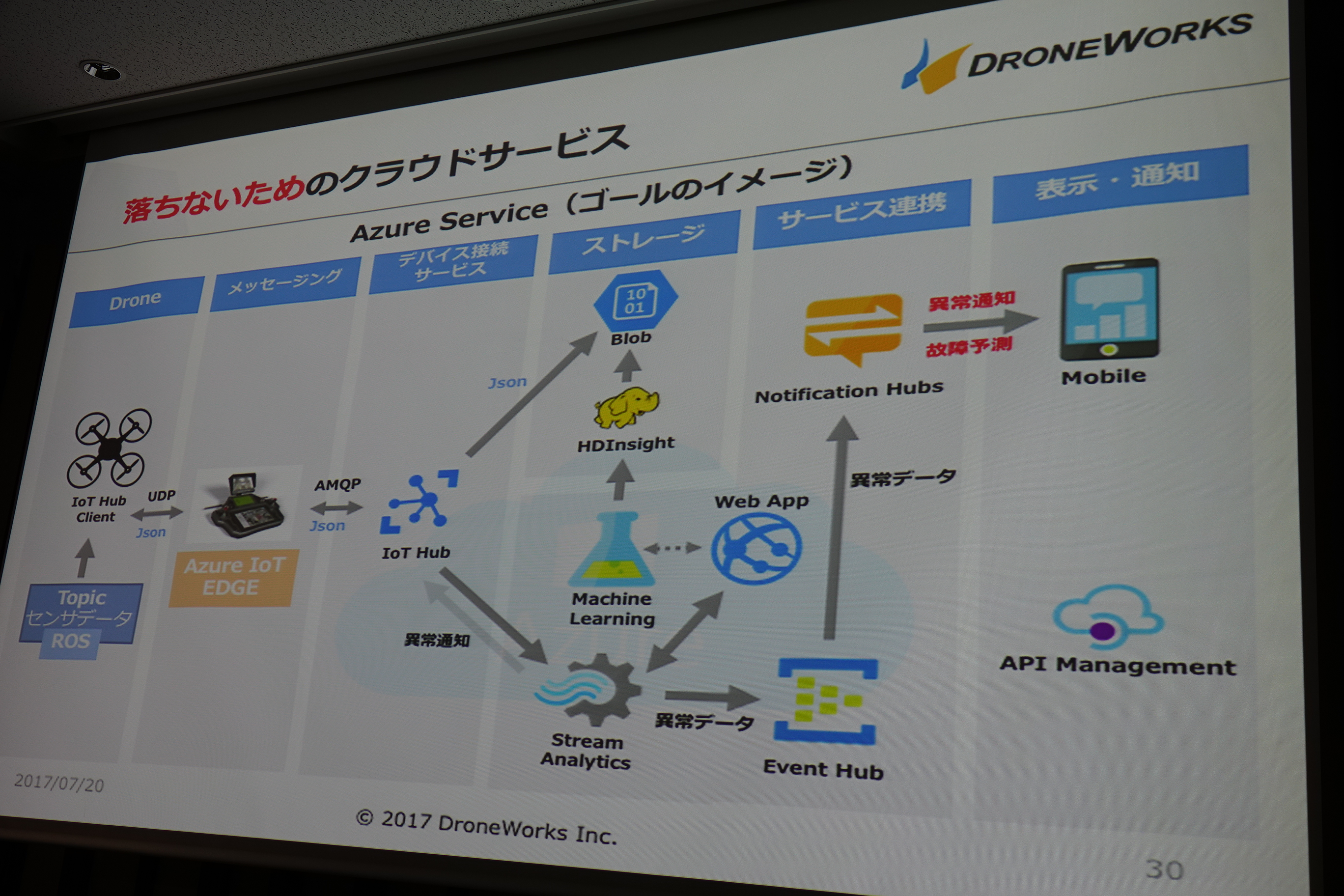

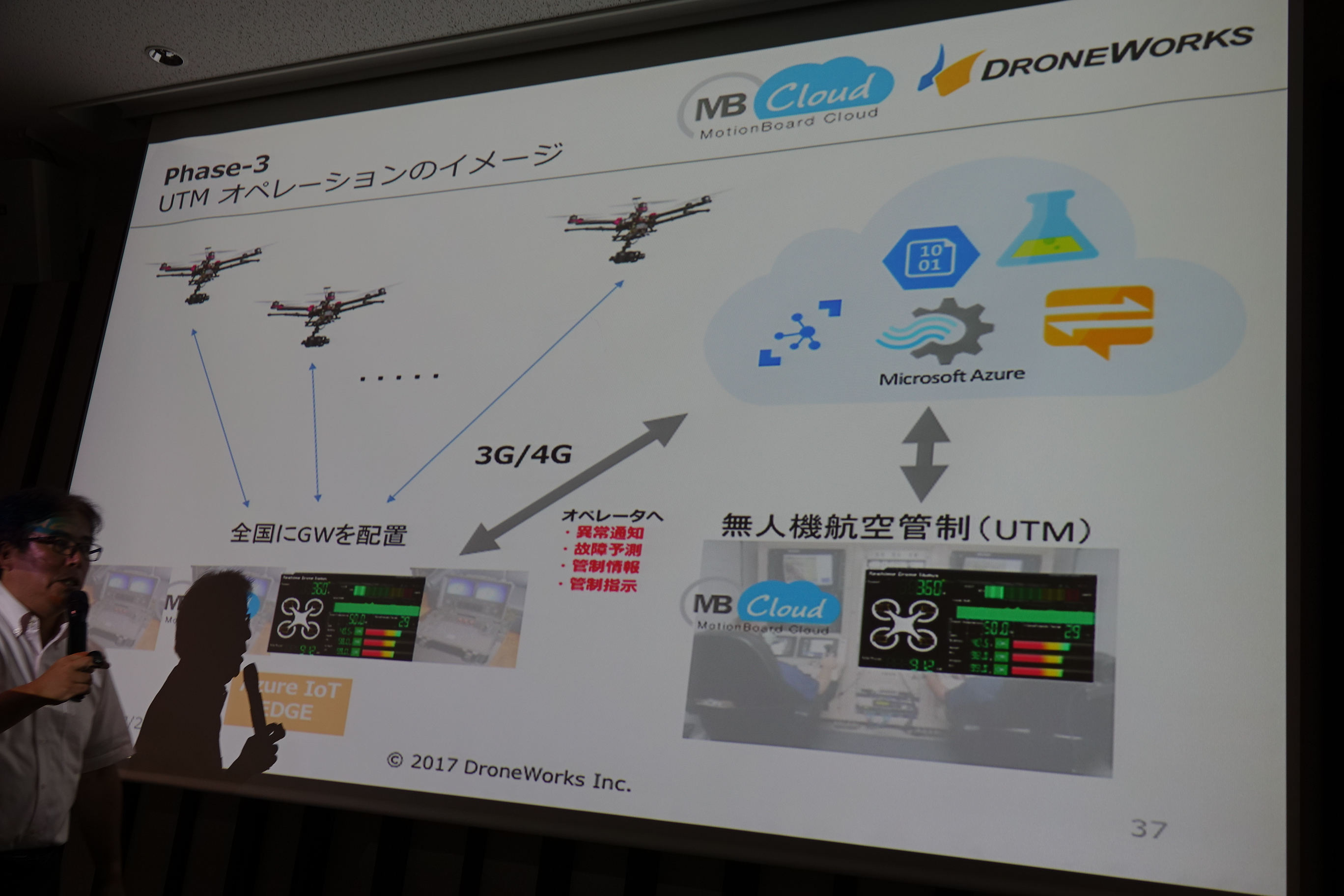

ドローンワークスでは、「落ちないため」にマイクロソフトAzureを活用しているのだという。

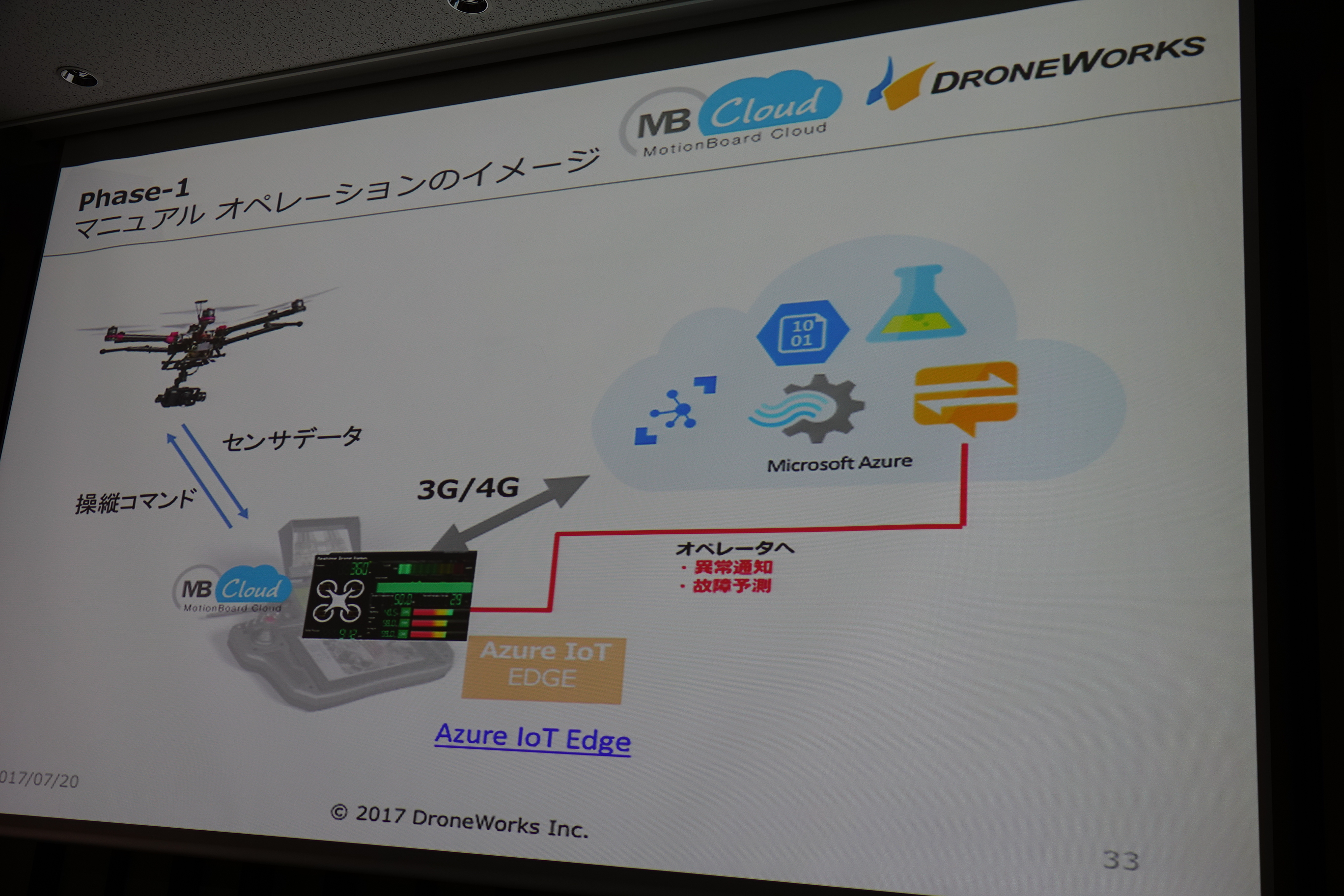

具体的には、ドローンの状態を検知するセンサーをドローンに搭載し、情報をプロポ(コントローラー)で受ける。プロポには、Azure IoT EDGEが入っており、データをクラウドにアップロードする。

クラウドでは、ストリーミングデータをAzure IoT Hubで受け取り、そのデータを学習済みAIモデルに基づいて、Azure Streaming Analysysでリアルタイムに処理を行う。これであと何分くらいドローンが飛ぶことができるかを的確に予測することができ、その情報を操縦者にフィードバックすることで安全に航行するというのだ。

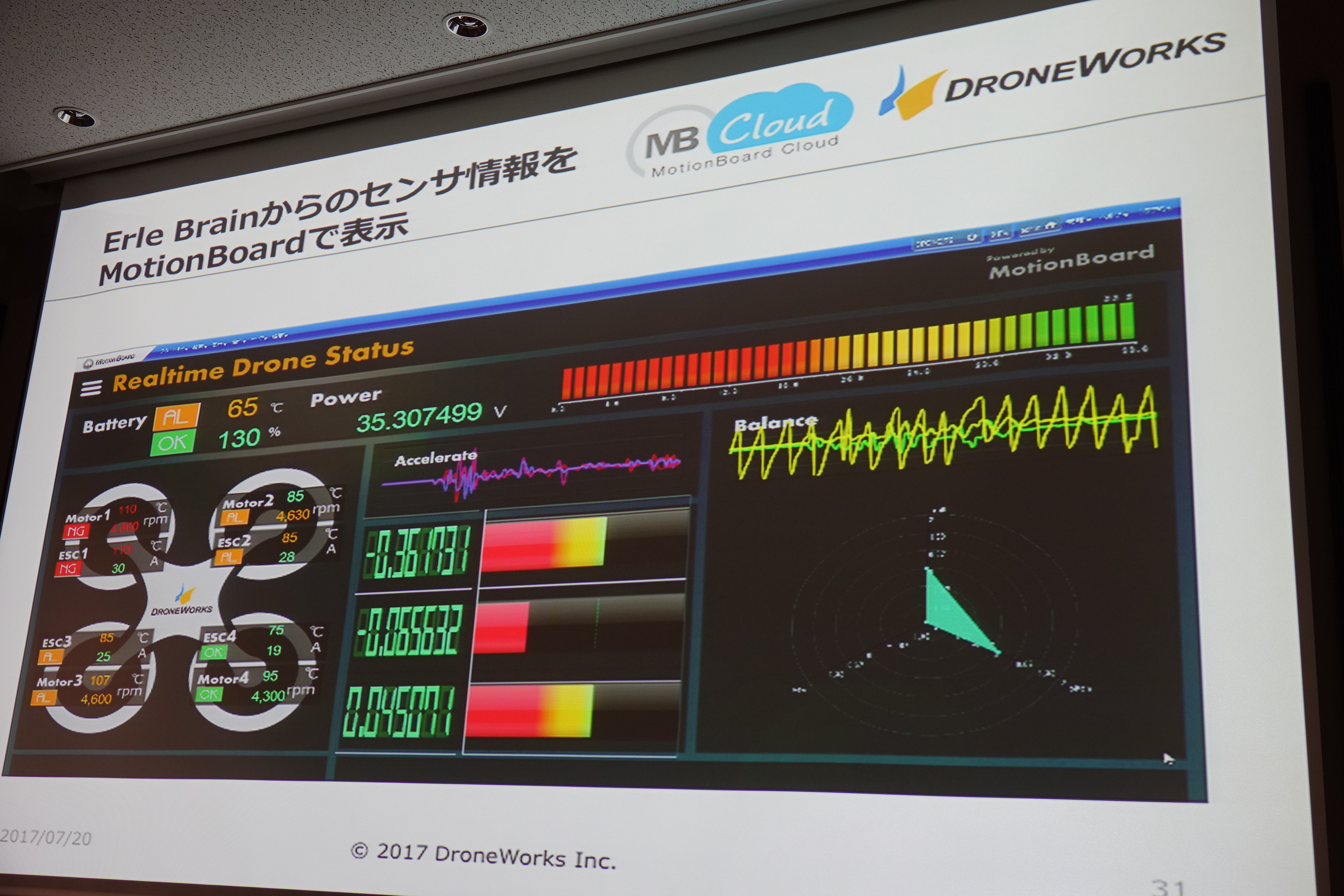

Mortion Boardを使った可視化

また、モータの状況や姿勢の情報などリアルタイム情報は、ウィングアーク1stが提供する、Mortion Boardで可視化し、問題があるとオレンジ、レッドと操縦者に警告していくのだ。

こうやって、操縦プロポに可視化情報を表示し、ドローンの状態を可視化しながら故障予測をしつつ、操縦する。ただ、現状まだ、専用のプロポが出来ていないので、iPadで実装しているということだ。

数多くのドローンが空を飛ぶ未来に向けて

ドローンの産業利用が一般化する未来では、どんな問題が待ち受けているのだろう。

既存の航空機との衝突や、ドローン同士の衝突、突然の停止による落下など、考えればきりがない。

しかし、今回の紹介されたクラウドサービスを利用することで、「無人航空管制システム(UTM)」も実現可能となるのだ。

例えば、ドクターヘリがやって来た時、周辺のドローンのバッテリー状態がわかれば、UTMはあるドローンに対しては、ホバリングする指示をだし、またあるドローンには着陸する指示をすることもできるだろう。

今後、何千機、何万機というドローンが飛ぶようになれば、ドローンに異常があった場合に、UTMはドローンポートと呼ばれる着陸場所に不時着するように指示することもできるのだ。

SIerがドローンをビジネスにするチャンス

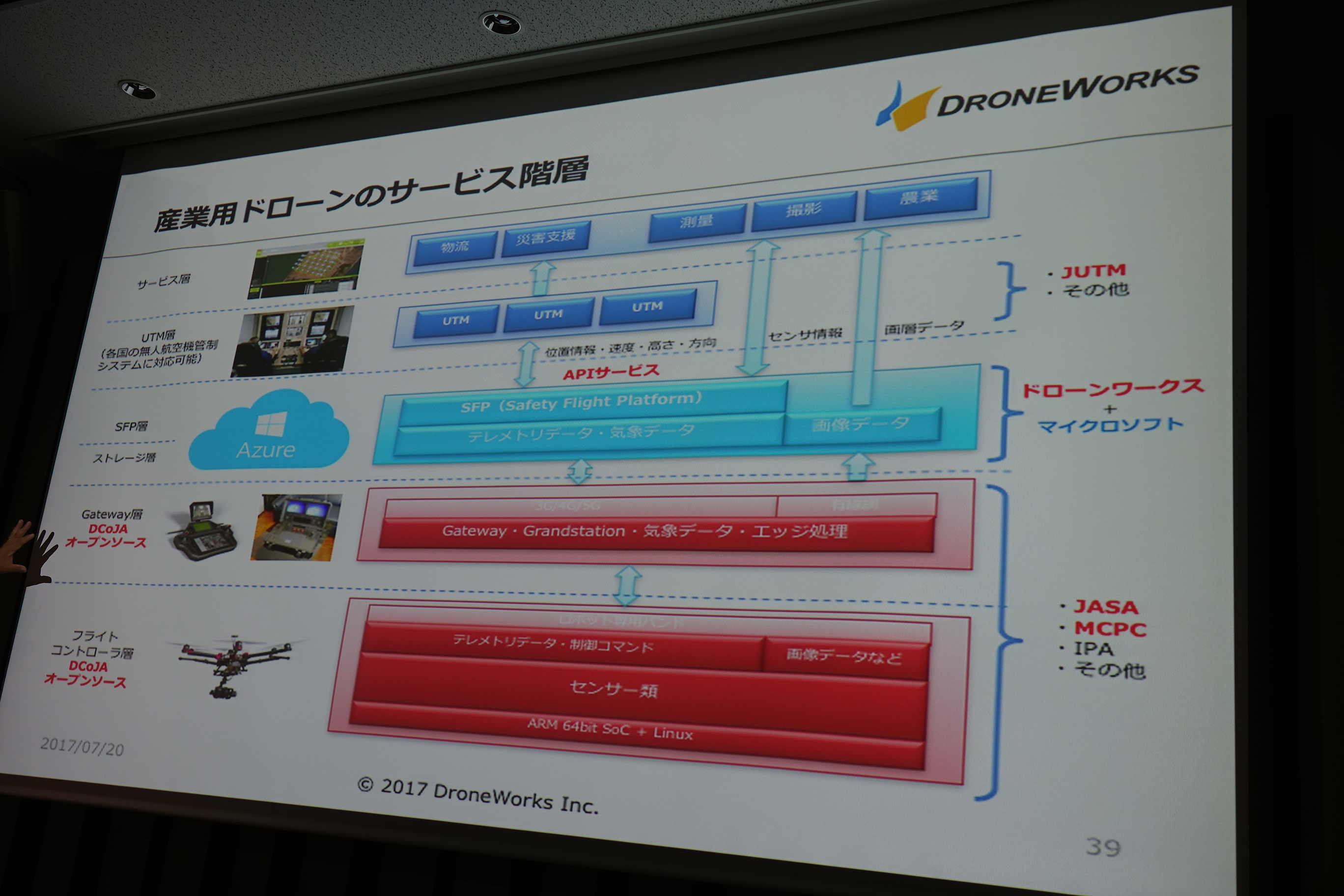

上の図がここまで説明してきた内容のフレームワークイメージだ。

ドローンはからエッジの階層を通して、Azureまでデータを上げていく。クラウド上では、機械学習などを活用して様々なサービスを作ったり、管制監視を行うことができるようになってくれば、その先のサービスレイヤーのSIが実現できるようになる。

ドローンの姿勢や状態などがわかるクラウドサービスが前提としてあれば、SIerからしてみれば、農業利用であれ、なんであれ、ビジネスレイヤーのアプリケーションを作っていけばよいことになる。

専門的なドローンの知識などはフレームワークに任せればよいということになるだろう。

今村氏は、「ドローンだからと言って特別なことではなく、IoTのフレームワークをドローンにも持ち込んで、ビジネスに活用しくことが重要だ。」と締めた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。