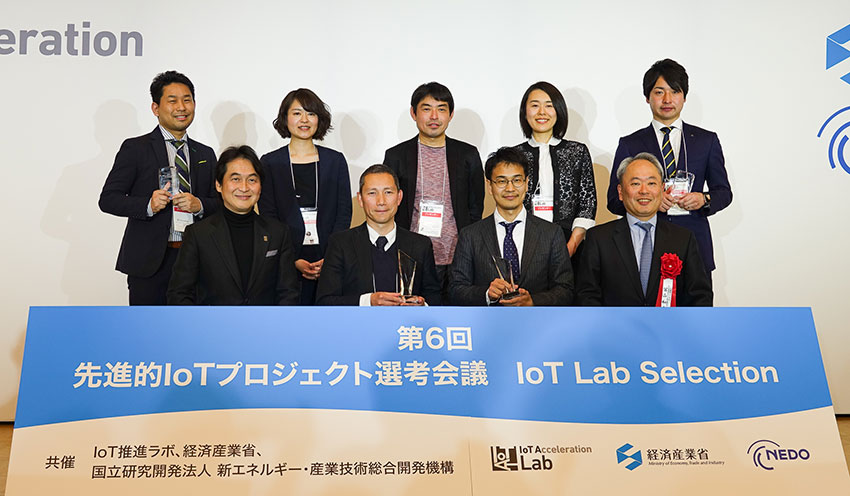

IoT推進ラボ、経済産業省、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2月27日、先進的IoTプロジェクトを選考・表彰する「第6回 IoT Lab Selection」を開催した(場所:ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター)。

「IoT Lab Selection」では、IoT・AI・ビッグデータを活用するプロジェクトを広く募集し、選定を行う。選定したプロジェクトには、政府関係機関や金融機関、ベンチャーキャピタルなどの支援機関と連携して、伴走支援や規制・標準化に関する支援を行う。

第6回目となる今回は、一次審査・二次審査を通過して最終選考に選ばれたファイナリスト5社が審査員(政府系関係機関や金融機関、ベンチャーキャピタル)を前に最終プレゼンを実施。グランプリ、準グランプリの選定と表彰が行われた。

グランプリはヒナタデザインの「実物大AR」、準グランプリはノバルスの乾電池型IoT「MaBeee」

グランプリは株式会社ヒナタデザインの「サイズと購買データを活用した商品リコメンドサービス」に贈られた。

ヒナタデザインが提案したのは、ECサイトの商品画像をスマートフォンのAR(拡張現実)画面を通して実物大で表示できるプラットフォームだ。部屋に家具や家電を配置するシミュレーションを行ったり、洋服や眼鏡、時計などを装着したりと、商品購入前に実際の大きさやデザインを確かめることが可能だ。

同社はこのプラットフォームを活用し、今後はサイズを軸としたデータの利活用を検討している。衣服や家電などのすべてのサイズデータを購入品から収集・分析し、サイズを軸に消費者の好みや生活に合う商品・サービスをリコメンドするのだ。

ECサイトでは商品のサイズがわからないために、購入を見送るケースが多い。返品も手間だ。製品を販売する側としては、返品の対応がなくなる分、人件費の削減が期待できる。ECでは返品があった場合1.5倍のコストがかかるそうだ。ヒナタデザインの提案はこうした課題を解決する。

すでに昨年からビックカメラがパートナーとなり、スマートフォンのARアプリを使って家電製品を自分の部屋に実物大で合成表示するシミュレーションサービスを展開している。今後も、様々な商品を販売するECショップとパートナーシップを結び、リコメンドサービスを充実させていくという。

準グランプリは、ノバルス株式会社の「IoT製品開発を簡単にする乾電池型IoT『MaBeee』」。「MaBeee」は、電池で動く製品をスマートフォンから制御したり、電池を利用した機器の利用状況をクラウドで可視化したりできるIoT製品だ。

IoT開発においては通常、最新の無線技術へ対応するためにプロダクトごとの組み込み開発が必要になる。そのため、開発は長期化し、コストも高くなる。MaBeeeを用いると組み込み開発は不要。ものづくり企業は製品自体の開発にフォーカスができる。

同社は今後、グローバル展開を視野に入れながら電池メーカーや様々なものづくり企業、サービス事業者との連携を強化し、新規ビジネスを創出していく方針。特に、親和性の高い住空間や見守りサービス、介護、ヘルスケア、災害などの領域でビジネスを拡大していくとした。

ここで、惜しくもグランプリ、準グランプリとはならなかった3社のプレゼン内容について紹介する。

株式会社ハチたまは、IoTねこヘルスケアトイレ「toletta」を提案。tolettaはネコの尿量と体重を自動測定することが可能なIoTトイレ。そのデータを使って、ネコの深刻な病気「慢性腎不全」の初期症状をとらえることが目的だ。さらに他の企業や病院が持つネコのデータとかけあわせることで、ネコの健康状態のスコアリングにも取り組む。

続いて、株式会社Z-Worksは、センサーと機械学習の技術を組み合わせた「介護支援システム」を訴求。ベッドの7か所に設置したセンサーと独自のアルゴリズムによって、高齢者のこまかな体動を分析できる。たとえば、寝返りの回数を解析することで「床ずれ」の前期症状である「発赤」を検知。クラウドを活用し、介護スタッフへ体位交換のタイミングなどを知らせる。

株式会社Singular Perturbationsは「犯罪予測システムCrime Nabi」を提案。独自のアルゴリズムにより、犯罪が起きる可能性の高い場所を検出する。シカゴの銃犯罪発生予測で世界最高精度を達成した。他国のテロデータと合わせて解析することで、他国のテロが自国のテロリスクに及ぼす影響を分析することなども可能だという。

また、「第6回 IoT Lab Selection」ではグランプリの他に、地域課題解決や経済活性化に貢献するプロジェクトを表彰する「地域活性化賞」と、組織のリソース・技術等を活用して先進的な新規事業に取り組むプロジェクトを表彰する「イントラプレナー賞」を設けており、この度表彰を行った。

「地域活性化賞」を受賞したのは、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の「アグリイノベーションLab@山梨市」による地域活性化策」。山梨市でWi-fi、IoTセンサー、カメラによるビニールハウス内の環境・映像情報のデータを収集する実証実験を行い、省力化や農作業の経済的損失の軽減を実現した。

審査員の夏野剛氏(ドワンゴ代表取締役社長)は、「実用的なスマート農業のソリューションがようやく登場した。地域活性化賞にふさわしい取り組みだ」と述べた。

「イントラプレナー賞」は、SBイノベンチャー株式会社の「conect+project」だ。「conect+」はスマートフォンで簡単にIoTアプリがつくれるクラウドサービス。グループ内の「ソフトバンクイノベンチャー」制度で、約6400件ほどの応募の中から選ばれたプロジェクトだ。

夏野氏は、「conect+は優れたユーザーインターフェースを持つIoT支援ツール。文句なしのイントラプレナー賞だ」と講評を述べた。

最後に、IoT推進ラボ座長の冨山和彦氏が「IoT Lab Selection」の全体講評を述べた。「今回はすべての発表のレベルが高かった。票数もかなり割れた。グランプリはあくまでスタート地点。ここから世界に羽ばたき、日本発のベンチャーとして存在感のある企業になってほしい」(冨山氏)

過去のグランプリ企業3社が登場

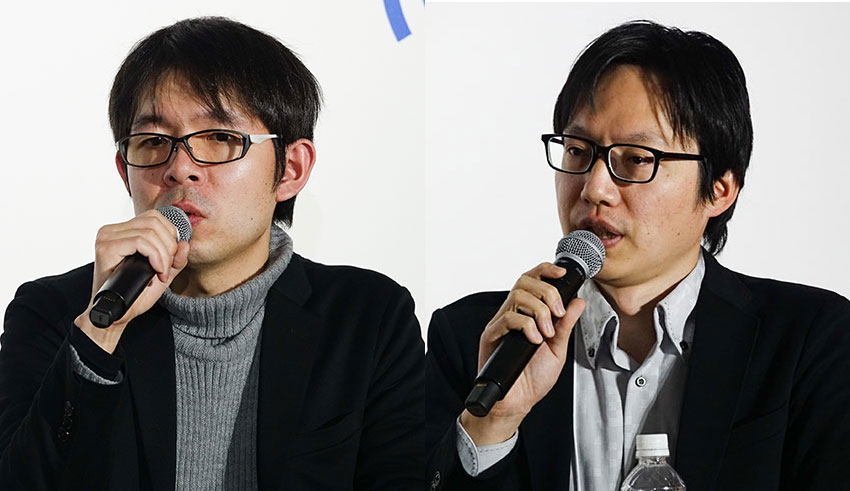

また、同イベントでは過去の「IoT Lab Selection」でグランプリを受賞した3社が登壇。IoT推進ラボ座長 冨山和彦氏のモデレートのもとパネルディスカッションを行った。

初めに、グランプリを受賞してよかったこと、あるいは支援の内容について「もっとこうしてほしかった」というポイントがテーマとなった。

指紋のみで個⼈認証できる⽣体認証システムで第1回グランプリを受賞した株式会社Liquid Japanの保科秀之氏(代表取締役)は、「弊社のシステムの安心・安全が証明されたことがよかった」と述べた。次世代119番通報アプリ「Coaido119」で第3回グランプリを受賞したCoaido株式会社の玄正慎氏(代表取締役CEO)も同じく、「弊社のビジネスを広く知ってもらえたことは大きかった」と語った。

保育園児の見守りサービスで第2回グランプリを受賞したユニファ株式会社の赤沼寛明氏(取締役CTO兼システム開発管掌)は、「国の規制について支援をいただけたのはよかった。ただ、自治体にゆだねられている法律も多いので、そこまで踏み込んだサポートがあるとなおありがたい」と述べた。

モデレーターの冨山氏は、「日本のGDPは世界で6%しかない。世界のマーケットに出ていくことが重要だ」として、グローバル展開の重要性について言及。それに対して、Liquid Japanの保科氏は「東南アジアに拠点を設けている。当初からの目的である、世界の70億人の認証データ構築を目指したい」と述べた。

また、ユニファの赤沼氏は、「0~5歳の子供のデータを持っている企業は世界的に見ても多くはない。グローバル展開のカギはそうした希少なデータにある」、Coaidoの玄正氏は「発展途上国では救急救命のインフラが整っておらず、弊社が担うことも可能だと考えている。カギはパートナーと提携し、資金を確保していくことだ」と述べた。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。