2006年から始まったTechCrunch 40をルーツにしたTechCrunch Disrupt SF 2017が今年もSan Francisco市で開幕した。

最近は、Startup Alleyと呼ばれる100社以上のStartupが日替わりで登場する展示ゾーンに加え、インターナショナルゾーンも活況で、今年は日本、韓国、台湾、バルセロナ、オーストリアなどのStartupが出展していた。

参加した人はご存知かもしれないが、TechCrunch Disrupt SF 2017はカンファレンスとExpo(展示)の二部構成となる。カンファレンスは、毎日9時から30分刻みで、Google社、Apple社などの企業のVPがホットな話題について語ったり、Startupが新サービスのアナウンスを行なったりする。

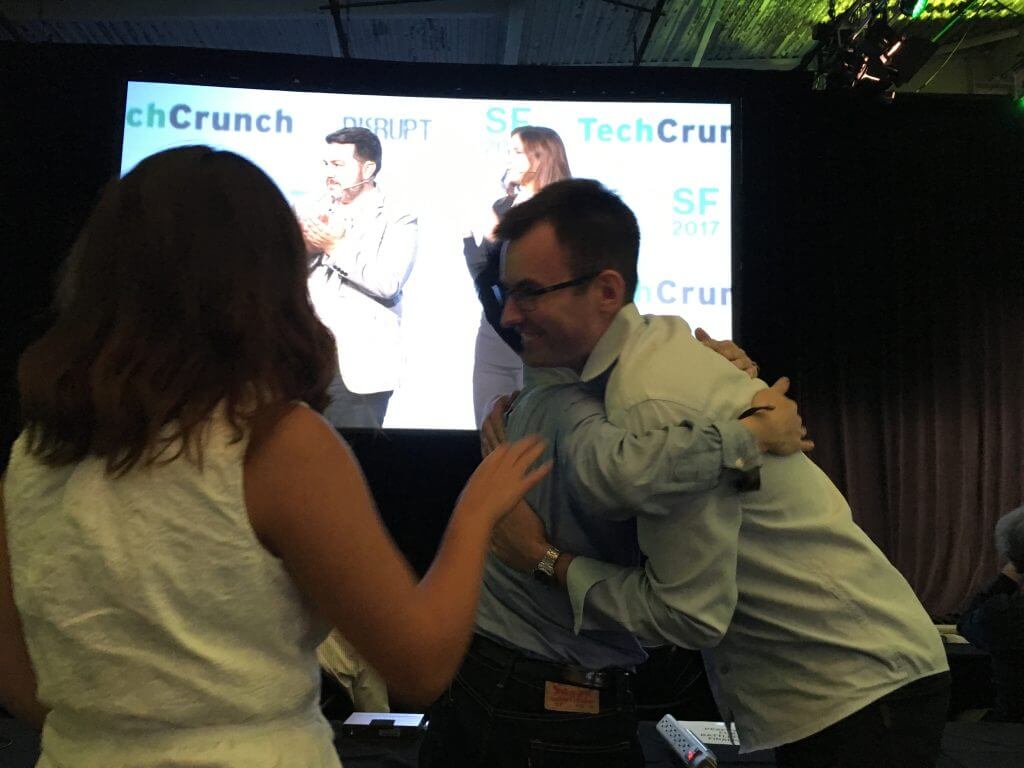

カンファレンスの目玉はなんといっても「Startup Battlefield」だ。Startup Battlefiledとは、TechCrunchが厳選した20〜30社がアワードの名誉をかけて競い合うピッチイベントだ。審査員には有名企業のVPや投資家を迎え、登壇したスタートアップに容赦ない質問を投げかける。その受け答えもStartup Battlefieldの名物となっている。

過去には、GetAround社やCloudFlare社などがアワードを受賞し、その後大きく羽ばたいていった。

今年は20社が厳選され、アワードを競った。Startup Battlefieldは5つのセッションに別れて1日目、2日目に予選を行い、3日に決勝を行う。

今年のStartup Battlefieldの参加企業を見てみると、モバイルアプリ、デジタルコンテンツ、セキュリティ、フード、ライフスタイル、VR、マーケットプレース。素材、保険、ハンドジェスチャー、バイオテクノロジー、ヘルスケア、ハードウエア、ネイチャー、アート、フィンテックと、さまざまというかバラバラだった。

例年であれば、4〜5つの注目カテゴリー毎に4〜5社が選ばれてアワードを競うのであるが、今年は少し様相が違う。多角化が進んだと言えば聞こえがいいが、うがった見方をすれば、一時期のSNSのように多くのスタートアップが殺到するような成長分野がないとも言える。

目次

Expoのレポート

TechCrunch DisruptのExpoは今年も参加者であふれていた。

その理由は、TechCrunch DisruptのExpoは日替わりで出展社が変わるからだ。

ほとんどの参加者がカンファレンスの合間にExpo会場を回るのだが、必然的に面白いアイデア、サービスを展示しているStartupに人が集まる。

特にStartup BattlefieldでPitchをした後のStartupのブースはなおさらだ。今年はMLB(Major League Baseball)やNBA(National Basketball Association)のスーパースターのセッションがないため、例年と比べるとカンファレンスとExpoに参加者が分散していたような気がする。

1日目はAI(Artificial Intelligence)、エンタープライズ、フィンテック、ヘルスケア、バイオテクノロジー、ロボティクスに関するスタートアップが出展し、2日はAR/VR、ブロックチェーン、eコマース、メディア、セキュリティに関するスタートアップが出展していた。

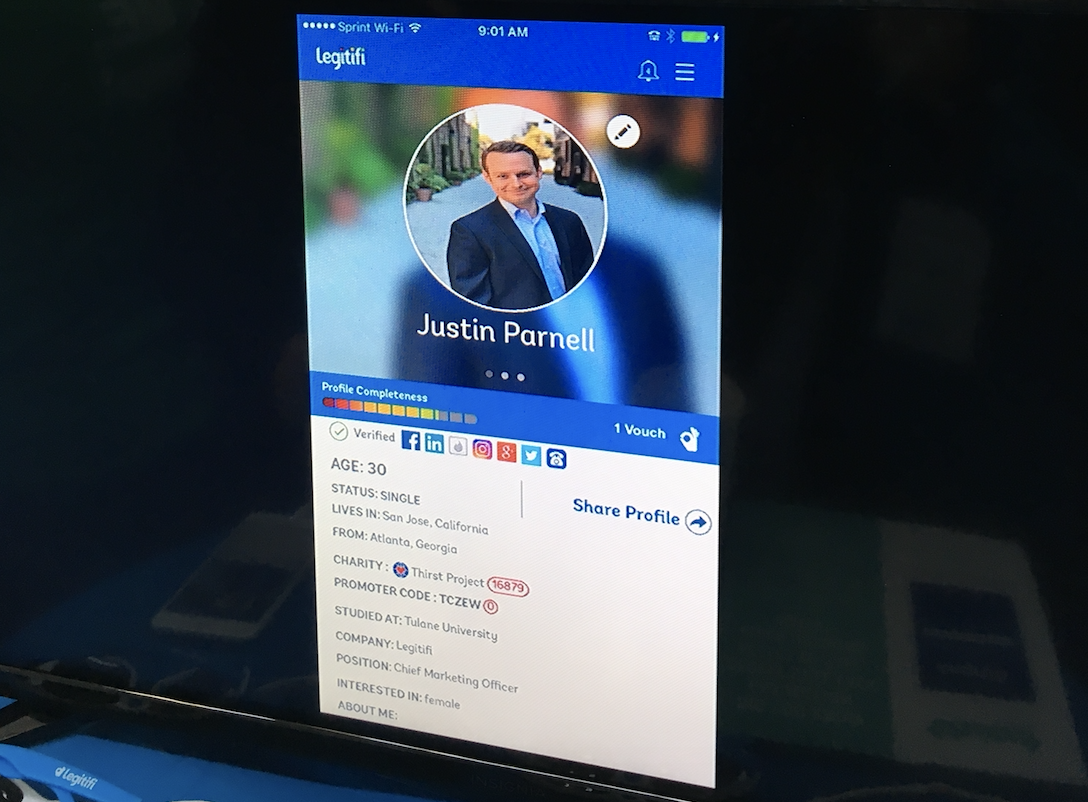

ソーシャルネットワーク企業がなくなる中、ソーシャルレーティングに注目が集まった

Expoのテーマも現在話題のテーマが並んでいる感じだが、ついにというかSNS(Social Network Service)がテーマから消えた。

Facebook、Twitter、Square、PinterestなどのSNSの成功を追いかけて多くのStartupがチャレンジしてきたが、(私が見た限りでは)独自のSNSサービスを展示しているStartupはいなかった。

ただ、ソーシャルレーティングは注目の分野で、Facebook、LinkedinなどのSNSでの活動をランキングするサービスは需要がある。

例えば、「民泊」のホストをする場合、宿泊者がどういう人なのか心配になる人も多いと思う。そんな時、Facebook、Linkedin、airbnbなどの利用履歴から宿泊者がどんな人なのかが分かれば安心するだろう。

米国ではCraigslistという個人売買サイトが日常的に利用されているが、ソーシャルレーティングはそのようなサービスでも効力を発揮する。

日本では、Yahooオークションやメルカリが、過去の取引実績をベースにしたレビュー機能を提供しているが、ソーシャルレーティングはそのようなレビューよりも多くの判断材料を提供してくれるはずだ。

AR/VRはデバイスよりも、コンテンツを提案する企業が多かった

AR/VRはCES(Consumer Electric Show)と異なり、専用のグラスを提供するスタートアップよりもコンテンツを提供するスタートアップの方が多かったように感じた。

コンテンツもゲームよりも癒し系コンテンツや旅行、エンターテイメントが目立った。

個人的にはハード系スタートアップは台湾からやってきたChaseWind社が気に入った。

彼らは数ヶ月前からシリコンバレーで活動を始めていて、プロトタイプとは言え自転車専用のARグラスを展示していた。

ただ、2014年ごろにRecon社、Atheer社などのAR/VRのハードウェア系Startupが数多く出展していた頃と比べると、ちょっと落ち着いた感があるのは否めない。

実用面を考えたIoTデバイスが出てきている

IoT(Internet of Things)も昨年までとは大きく様相が異なる。昨年まではインターネットに接続されたコネクテッドデバイスであるのは分かるのだが、「それでどうするの?」というスタートアップが多かったが、今年はそういったスタートアップは影を潜めた。

むしろ、TechCrunchに出てくるようなスタートアップが作るデバイスはコネクテッドであることが前提となっているといえる。

例えば、日本でもよく話題に上がる”薬の飲み忘れソリューション”を出展しているスタートアップがいた。そのデバイスは、薬箱をインターネットに接続し、専用のスマートフォンアプリで薬箱の蓋が開いたかどうかを確認することができるだけでなく、薬を飲み忘れていると気がついた場合は薬を飲むように催促することもできる。

アイデアはシンプルだが、”デバイス x インターネット x モバイルアプリ”を組み合わせた製品だ。しかもアマゾンや米国のチェーン店のターゲットでも、すでに発売しているという。

金融・商取引分野でのソリューション登場にはもう少し時間がかかりそう

最近注目を集めている、ブロックチェーンだが、私が見た限り、Alto Coin(Alternative Coin)の展示が1社か2社。

他はブロックチェーンをKYC(Know Your Customer)、チケットセースルのためのスマートコントラクト、認証、コンテンツ管理にBlockchaineを利用していた。

ブロックチェーンが大ブレイクするには、金融、商取引以外の分野での利用が必要不可欠だが、今年のDisruptを見る限りでは、金融、商取引以外の分野でブロックチェーンならではのソリューションが登場するにはもう少し時間がかかりそうだ。

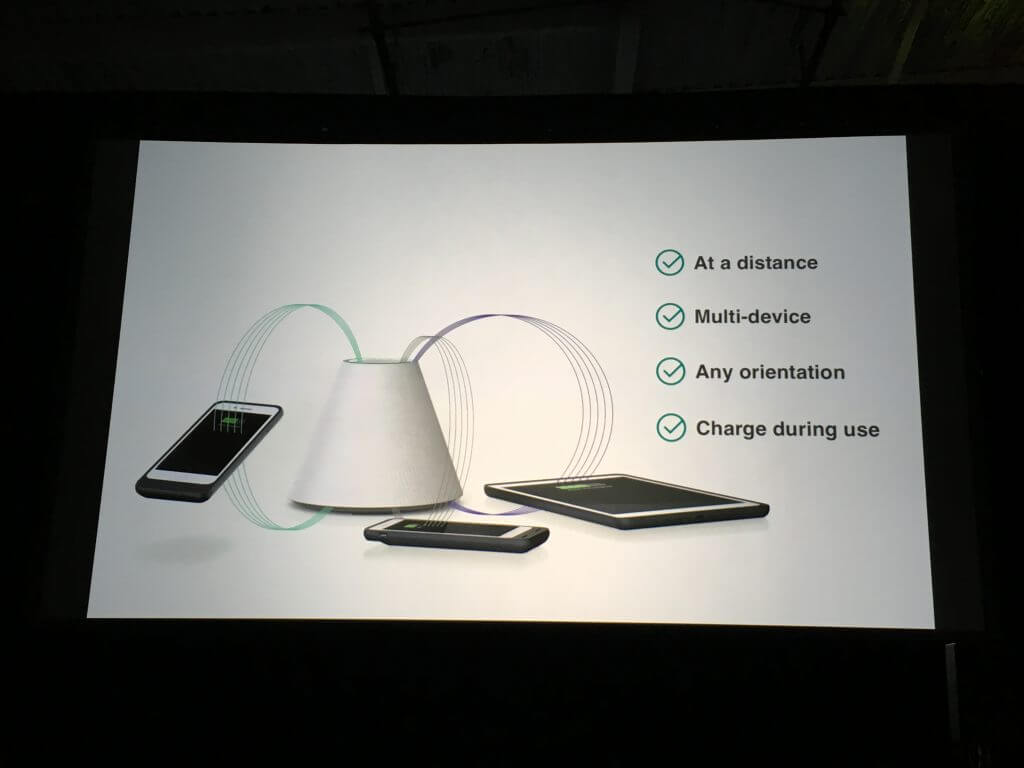

Awardを獲得した無線給電装置のPi社、ハードウエア系スタートアップがDisrupt Awardの栄冠を手に

Pi社はTechCrunch Disruptで初めてアワードを獲得したハードウエア系スタートアップとして歴史に名を刻んだ。

Pi社の製品はとてもシンプルだ。「これまでも無線給電装置は商品化されているが、それらの製品は究極ではない。」とMIT出身でPi社のCEOのJohn MacDonald氏は語る。

Pi社の製品はグーグル・ホームを円錐形にしたようなもので、それがチャージング・ステーションになっている。原理的には充電できる端末数は無制限だが、実際には給電する端末が増えると充電時間が長くなるそうだ。

また誰も触れなかったが、デモを見る限り給電するためには専用のケースが必要となる。

同社のビジネスモデルは2つ。一つは直接エンドユーザーに販売するモデル、もう一つはパートナーと提携してOEM提供するモデルだ。

医療の分野にチャレンジするスタートアップ達

アワードを獲得したPi社以外にも注目したスタートアップがあった。

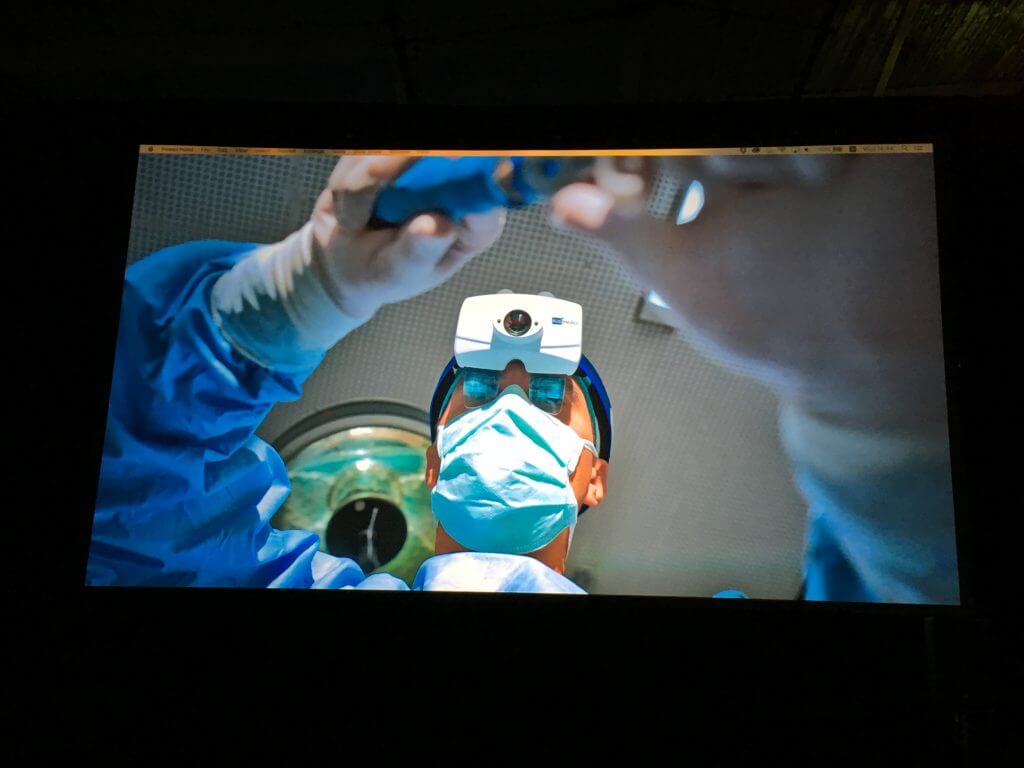

誤差わずか数ミリという脊髄手術用ARグラスを開発したAugmedics

Augmedics社は、誤差わずか数ミリという脊髄手術用ARグラスを開発した。

Augmentics社のCEOのNissan Elimelech氏は、壇上で「脊髄手術を行うとき、医師は患者ではなくナビゲーション画面を見て手術を行っている。しかもそのための医療装置は非常に高価だ。これらの課題を解決するために脊髄手術用ARグラスを開発しようと考えた。」と起業の背景を説明した。

手術ナビゲーションマーケットは2020年までに$900M(約990億円)市場に成長するという。

同社は医療機関、医療アドバイザー向けにこのARグラスを販売する。

すでに、複数の医療機関と戦略的パートナーシップを結んで実証実験も行なっているという。また、同社はStartup Battlefieldに合わせて、$8.3M(9.13億円)の資金を調達したことを発表した。

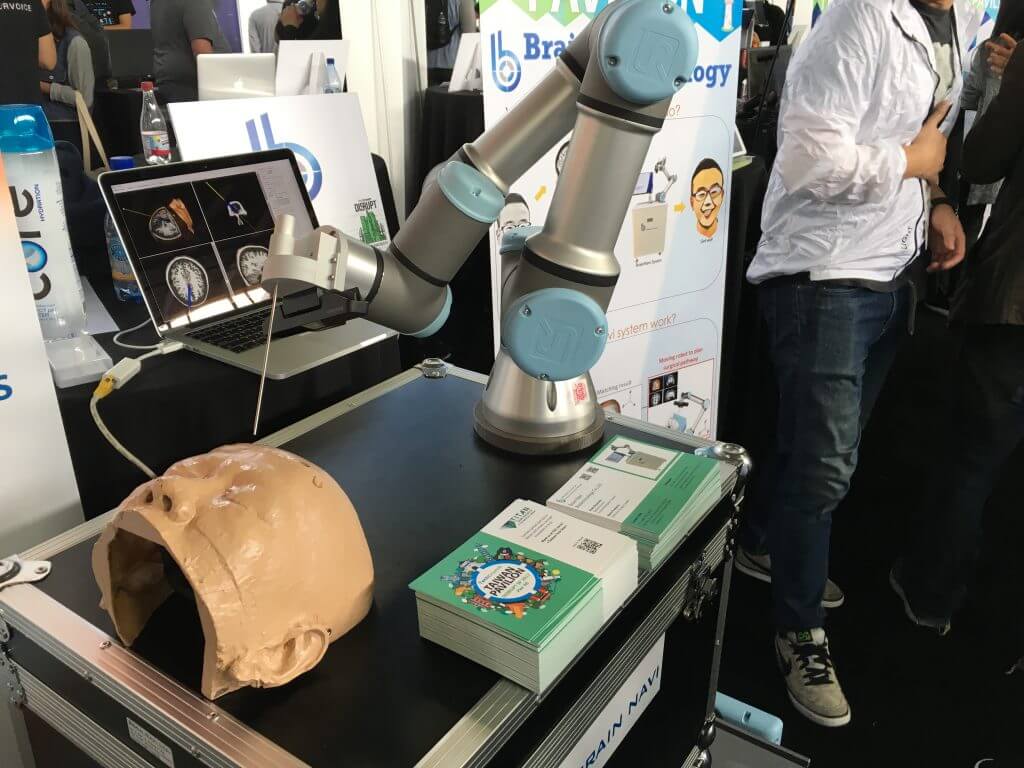

小型のロボットアームを開発している台湾のStartupのBrain Naviu Biotechnology

もう一社は、医療向けの小型のロボットアームを開発している台湾のStartupのBrain Naviu Biotechnology社だ。

同社は、医師に変わって正確性な手術が行えるようなロボットアームを目指している。Expo会場では脳の外科手術を行う時に、同社のロボットアームを使って頭蓋骨に穴を開けるというデモを行っていた。

他にも登場するハードウエアスタートアップ

医療以外でも様々なスタートアップが登場してきている。

GuestOf社のQRコードを活用したSmart Lock

日本でも民泊ブームが起きているが、ホストとゲストの間での鍵の受け渡しが課題の一つのはずだ。

Atlanta市からやって来た従業員がたった二人のGuestOf社は、QRコードを活用したSmart Lockを開発している。Smartphoneの画面や印刷したQRコードを扉の近くに設置したQRコードでスキャンすると扉が開く仕組みになっている。

現時点では、QRコードを一定時間で無効にする機能までは実装されている。

QRコードリーダーは手作りなので、今のままでは扉の近くに置くには大きすぎるが、少しずつ改善していくという。ターゲットは鍵を頻繁に更新するニーズがあるホテルチェーンやAirbnbホストだそうだ。

YaDoggie社のペット向けIoTスプーン

米国でもペットの肥満は問題の一つ。

可愛いあまりついつい餌をあげすぎたり、餌をあげていないと思って、何回も餌をあげてしまうといったケースも原因の一例のようだ。

サンタ・クルーズ市のYaDoggie社は何度も餌をあげてしまう課題を解決するためにIoTスプーンを開発した。

機能はとてもシンプルで家族が餌をあげたことを検知し、スマートフォンアプリで共有するというもの。

YaDoggie社のファウンダーのSol Lipmanさんは「これでこれで知らずに何度も餌をあげることがなくなる」とニコニコしながら話をしてくれた。

Spacedrums社の色センサーをよる電子楽器

Spacedrums社は指輪型の色センサーを使った電子楽器を開発しているスタートアップだ。

デモでは、色センサーで色を指定し、タブレットアプリで楽器を指定する。

すると、指定した色をセンサーでタッチするとタブレットから音がなる。

複数の色に楽器を登録するとができる他、指定した色で絵を描けば、その絵をタッチして音を鳴らすことができる。

全体を通して

今年もDisruptは大盛況のうちに幕を閉じた。

年々海外からの出展者は増加し、サービスのクオリティも向上している。日本からも多くのスタートアップがJETROを通じて出展したり、自らスポンサーとなって参加していた。

Expo会場が盛り上がっている一方、カンファレンスは、過去のDisruptのように大成功を収めたスタートアップのCEOや著名人の参加が少なく、そういう意味では少し魅力に欠けていたかもしれない。

盛り上がっていたExpo会場だが、昨年と比べるといくつかの変化に気がついた。昨年まではAI、AR、VRのプラットフォーマーが数多く出展していたが、今年は少なかった。少なくともAIに関しては、AIを独自で開発するモードからAIをサービス開発にうまく活用するモードに移行しつつあるのかもしれない。

IoTについてもAIと同様のことが言えるだろう。多くのスタートアップは「インターネットにつながる端末の開発」から「インターネットにつながっている端末を利用したサービス開発」へとシフトしている。そういう意味では、来年はIoTという展示テーマがなくなっているかもしれない。

Disruptに限らず、ここ数年新しいバズワードが誕生していないのは間違いない。だからこそ、来年のDisruptでこれまでにない波を起こす新たなバズワードの誕生に期待したい。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

NTT Communications シニアマネージャー・ビジネスディベロップメント

大手通信会社でBox社などのシリコンバレーのベンチャー企業との協業を推進する傍ら、シリコンバレーなどの北米の尖ったサービス、製品を日本に紹介している。