SAPは、ERPに代表されるビジネスアプリケーションを提供している、ドイツに本社を置く大手ソフトウェア企業だ。IoTNEWSでは、2016年6月に一度取材をしているが、今回、デジタルトランスフォーメーションを推進するSAP Leonardoが発表されたということで、再度話を伺った。

右:IoTNEWS代表/株式会社アールジーン 代表取締役 小泉耕二

-SAP Leonardoについて教えてください。

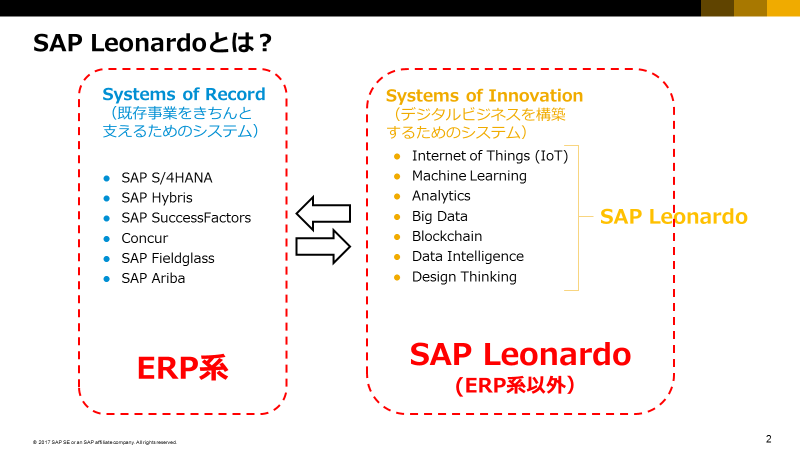

2017年5月にSAP Leonardo(レオナルド)を発表しました。これは、IoTやMachine Learning、アナリティクス、ビッグデータ、ブロックチェーン、デザインシンキングなどを含む包括ブランドです。ものすごくざっくり表現すると、SAPが扱っている製品の半分、「ERP系以外」がLeonardoです。

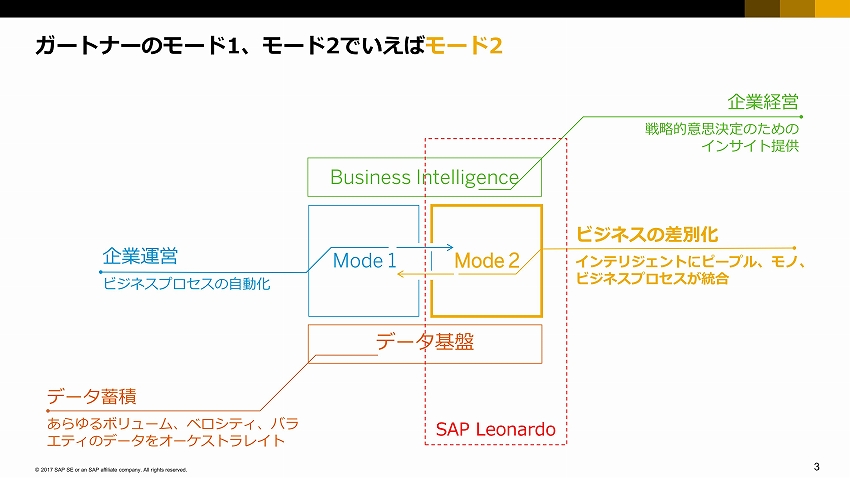

ガートナーが提唱しているバイモーダルでいえば、「業務システムの維持とコスト削減の要件に応え、しっかり作って確実な運用を目指す」モード1がERP系です。

それに対し、「ビジネスの成長と革新の要件に応え、変化対応型のアプローチを取る」モード2がSAP Leonardoです。これは、デジタルに支えられた新規ビジネスを「早く、確実に」構築するための部品群および方法論です。SAP製品のほぼ半分なので、それなりにインパクトの大きい話です。

なお「データ基盤」の部分、SAP HANAやSAP Cloud Platformですが、ここはモード1・モード2両方を支えていますので、どちらか片方に属するというわけではありません。

バイモーダルとは、ガートナーが提唱する2つの流儀のことで、モード1と呼ばれるSystems of Record(SoR)と、モード2と呼ばれるSystems of Engagement(SoE)がある。SoRは守りのITとも呼ばれ、ニーズを受けて開発する予測可能なアプリケーションを指し、SoEは攻めのITとも呼ばれ、パートナーと協力して可能性を探る探求的なアプリケーションのことだ。

-既存のサプライチェーンマネジメントのモジュールに、IoTやAIが入ってきた、というわけですね。例えば産業向けIoTで、スマートファクトリーをつくるとすると、ショップフロア(生産現場)とつないで、生産そのものをインテリジェントにするところはきっとモード2の部分ですよね。一方でその工場に対して、受注がいくつ入ったから何を何個生産しろと指示を出すとか、それをつくるためにサプライヤに何を何個発注するみたいな話は、あくまでもSAP S/4HANAの世界でありモード1に入る、ということでしょうか。

はい。モード1とモード2が別システムでは不十分だと考えています。下記の「無限ループ」図のように、左から右へ、右から左へとシームレスにつなげることが重要です。左側がERPで、ERPで得たデータをそのままBIなどのアナリティクスで回すイメージです。またIoTやソーシャル、AIなど、左から来たわけじゃないデータも右から左に返すという意味も込めています。

-世の中一般的にあるデータも引っ張れますね。

はい。例えば、IoT化された(Connectedな)客先出荷済みの製品から集まってきた稼働状況データなどは、右側で処理をして、必要があれば左に返すというイメージです。

SAP Leonardoに含まれているパーツはどれも以前からあったものですが、この「無限ループ」の世界観で全SAP製品を捉えなおし、その“右半部”を総称してLeonardoと呼ぶことにしたのです。

-モジュール化されてきたところもあるのでしょうか。

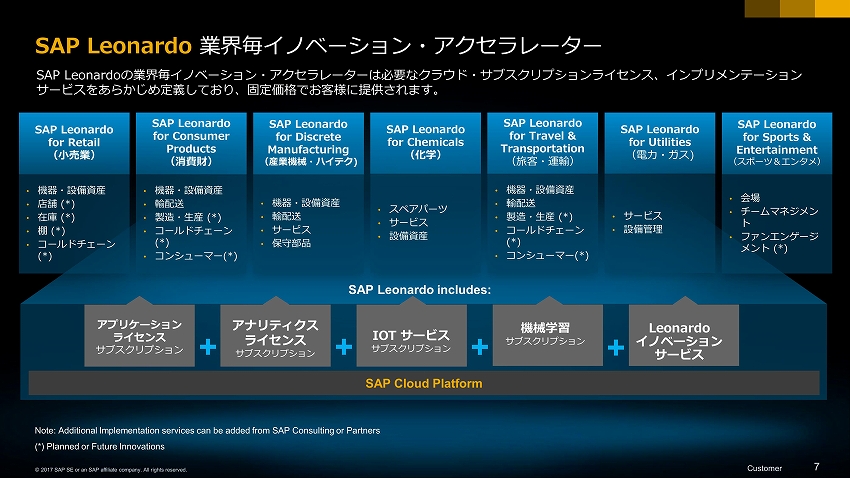

はい。下記の図は、Leonardoイノベーション・アクセラレーターと呼んでいます。

リテール、消費財、産業機械、化学、運輸、電力、スポーツ&エンタメなど、ニーズが高い業界を皮切りに導入支援をします。もちろん、必要なライセンスや中身は少しずつ違いますが、基本的に固定期間、固定価格でご提供しています。例えば、「3か月、3千万ぽっきりで始めますか?」という話がすぐにできます。

-先進事例があるところから先にパッケージングされていくのでしょうか。

そうとも言いますし、相対的にニーズが高いところからとも言えます。もちろんこれだけでは全然足りないので、今後も順次追加していきます。

続いて、2017年7月に、SAP Leonardoのお披露目イベントをフランクフルトで実施したので、そのときの事例をご紹介します。

キャタピラーの事例 Live Factoryによるビジネス変革

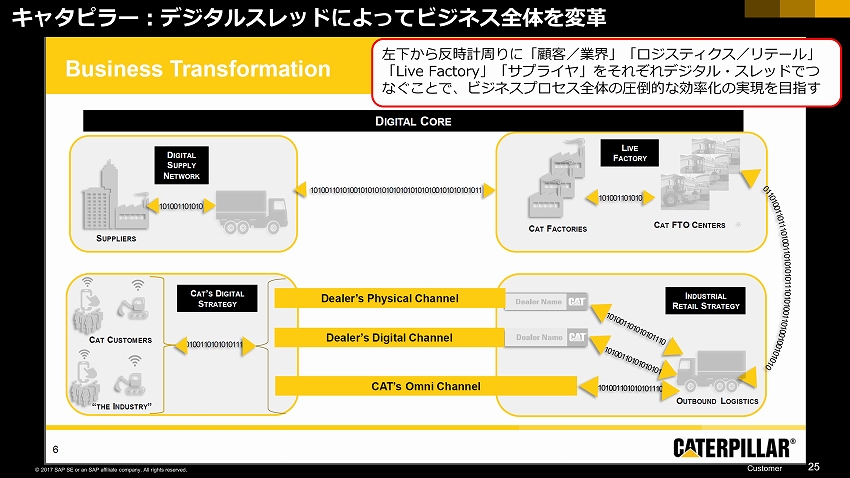

キャタピラーが進めるLive Factoryというプロジェクトがあります。ファクトリーと言うくらいなので「工場」の話だと思うかもしれませんが、単なるスマート工場ではありません。実際は、「自社のプロセス全体をデジタル・トランスフォーメーションする」という大きな変革の総称です。

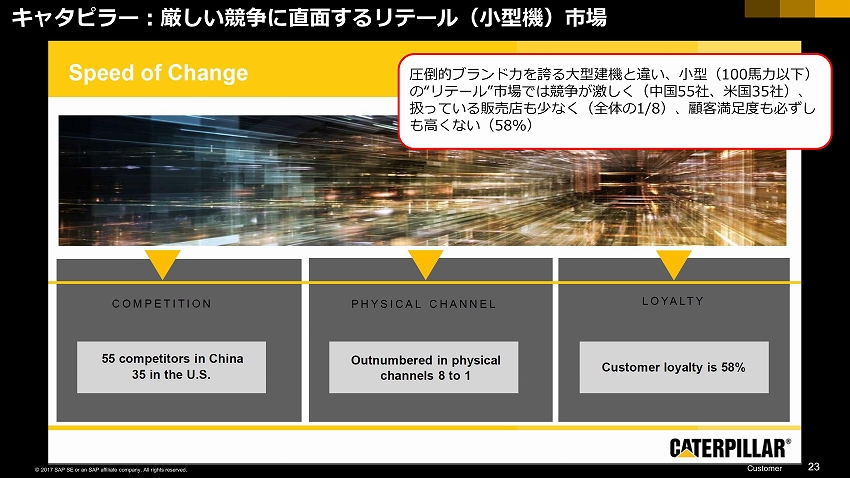

キャタピラーは大型建機には非常に強い一方、コンシューマー向けにホームセンターで販売するようなリテール(小型機)市場は競争が厳しく、「キャタピラー」のブランドがあまり通用しないところなので、まずここで着手し、それから順次広げていくという戦略だそうです。

販売チャネルとしては、デジタルチャネル(ECサイトなど)と、フィジカルチャネル(販売店)の両方をまとめてデジタル化しようとしています。リアルとバーチャルのどちらから来た注文でも、それをデジタルにサプライヤまでつなげて、サプライヤ側のパーツ製造および納品を早く行い、工場で素早く製造します。つまり、「サプライチェーン全体をデジタルスレッド(デジタルの糸)でつないで、圧倒的に効率化・高速化する」というのがLive Factoryの全体像です。

-ここでSAP Leonardoはどういう役割をしているのでしょうか?

上記の図でいうと左下から反時計回りに、「顧客先(で稼働している機器)」「販売チャネルおよびロジスティクス」「工場」「サプライヤ」まで、すべてを一気通貫につないでいます。またデジタルボードルーム(役員会むけの三面の経営指標ダッシュボード)で全体を見ることができ、文字通り「ショップフロアからトップフロア」までという概念を丸々実現しています。これらの全体を、Leonardo製品とERPを組み合わせてつくっています。

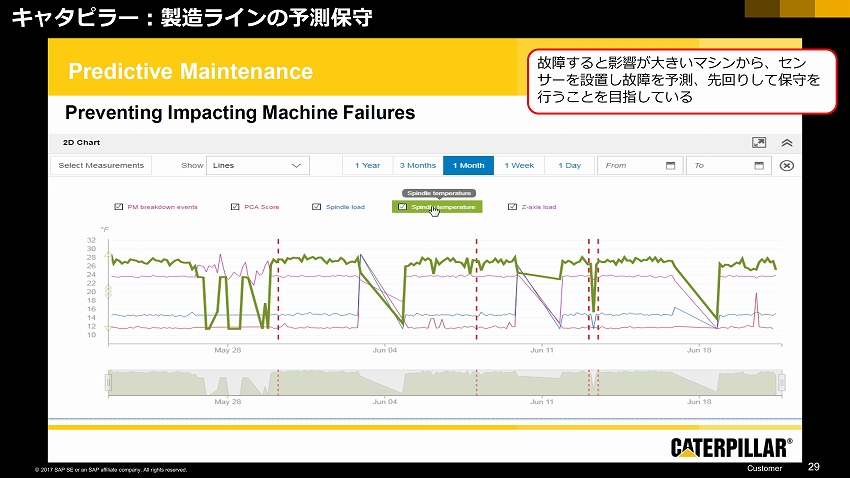

さらに下記のSAP Digital Manufacturing Insights(SAP DMI)は、今回キャタピラーとSAPで共同開発し、キャタピラーが第1号ユーザーとなったLeonardo製品です。名前のとおり、世界各地にある複数の向上をデジタルにつなぎ、一元的に俯瞰することを実現しています。

「デジタルボードルーム」は役員会向けに全社のあらゆる数字を見せるのに対し、この「DMI」は1レイヤー下の製造分野だけを見せる「製造担当役員向けのダッシュボード」です。不良品がどれくらいあるかなど、この例でいうと3つ工場があるので、3つの工場通して見ることもでき、個々の工場にブレイクダウンすることもできます。

-PLM(Product Life cycle Management=製品ライフサイクル管理)ではなく、もっと上のレイヤーで、意思決定者が見るべきダッシュボードですよね?

はい、生産技術担当役員ではなく、製造サプライチェーン担当役員むけの、進捗管理です。また、まだプロトタイプではありますが、プレディクティブメンテナンス(予知保全)情報も統合しています。「究極の21世紀型製造業」のひとつの姿に近づきつつある、という気がしています。

-さすがに、店舗にあるPOSシステムや、ECシステムそのものはSAPではないですよね?

キャタピラー自身のECサイトはSAPですが、リテール市場における大手販売店、たとえば米ホームセンター最大手のHome Depotなどは自前でECサイトを構えていますから、バックエンド同士をデジタルにつなぎます。一方、中小の代理店の中には自前ではECを構築できないという企業もあるでしょうから、キャタピラーがECサイト全体を構え、看板だけその代理店のロゴを載せられるようにして提供する、という構図だと思います。

-実際にこうなってくると、SAP的には「会計システムはどうする?」という話になりませんか?さらに、キャタピラーの売上はどこで立つのでしょうか。バリューチェーン全体をつなげると、小売店の売上の立つタイミングがありますよね。発注がきた段階では、キャタピラー社としてはまだ売上ではないので、具体的に見ていくと、「どこで売掛にして、どこで売上にするんだっけ?」となりそうです。

いえ、キャタピラーとディーラー、お客様は(デジタルに情報を共有していたとしても)それぞれ別会社ですから、会計つまり売上タイミングでの収益認識についてはとくに問題はありません。むしろキャタピラー社内における、販売計画・生産計画・実販売数のズレをできる限り小さくする、ということのほうが大きなテーマです。作り過ぎず在庫切れもしない水準を保つためには、キャタピラーより先の、販売店の店頭やECサイト上で何が起きているか、さらには客先にあるマシンがどのくらい稼働しているのかをリアルタイムに知ることができるのは大きな武器です。

-淀みなくできれば限りなく生産効率上がるのはよく分かりますが、それを実現するのはかなり難しそうだなと感じました。

従来からの仕組みを変えず、人手でやろうと思うなら夢物語でしょうね。でも「全体がデジタルスレッドでつながっている仕組み」をちゃんと作れば、逆にほぼ自動的にできます。

-発展的には、マス・カスタマイゼーションの話になりますよね。そうなったときに、全体的に本気でやるのはかなりきつそうだなと思っています。世界中に店舗があって、例えば洋服の発注がきてすぐ作る、という話はちょっと簡単にいかないなという感じが正直します。

もちろん簡単にはいかないですが、有名なハーレー・ダビッドソンの事例のように、最初からマス・カスタマイズ前提でできている工場であれば、一品、一品違うものを作るのがデフォルトなので、逆にどうってことはないはずです。

-全部デジタルでつなげられるといいけれど、中途半端に人が絡んでいるからややこしいのですね。

そうです。アディダスさんのマス・カスタマイズ製品「マイ・アディダス」では、1万5千円前後で、自分のオーダーした通りのシューズを手に入れることができます。中国の工場からの輸送時間を含めても2~3週間で届くそうです。

-本気でデジタルで全部つながって、何らかのロジックで制御されるようになれば、1万円代のシューズでも好きにカスタマイズできるようになるということですね。キャタピラーもそれに向け、大きな一歩を踏み出したということですね。

そうですね。キャタピラーの講演者の方も「まだまだ長い旅路です」とはおっしゃっていましたが、「究極の21世紀型製造業」に向けて歩み始めました。

シーメンスの事例

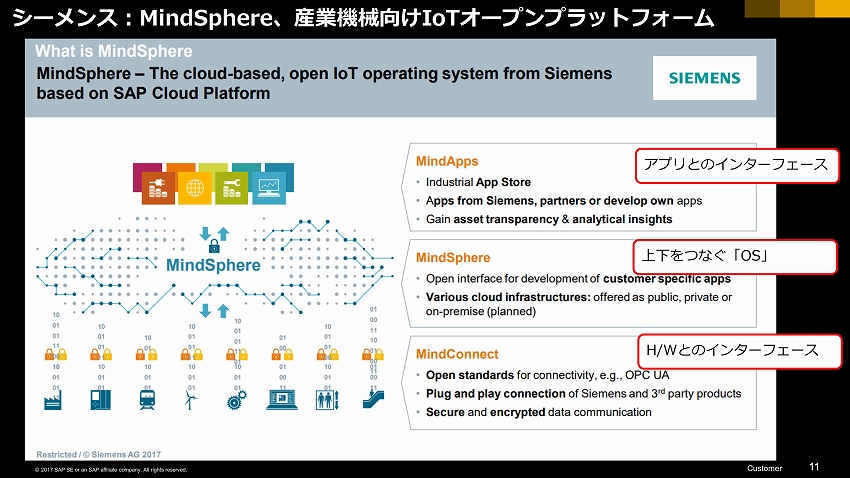

次は、シーメンスの産業用IoTプラットフォーム、MindSphere(マインドスフィア)の事例です。下記図をご覧ください。MindSphereのレイヤーが真ん中にあって、上がアプリ、下がハードウェアです。このMindSphereは、SAP Cloud Platformベースで作られています。

-SAPはプラットフォーム基盤部分を提供しているということですね?

そうです。そしてこの事例のポイントは、シーメンス自身、ソフトウェア技術者を数万人単位で抱えている「ソフトウェア企業」であるにも関わらず、なぜSAPのクラウドを使うのか?というところです。なぜか?答えは、この「プラットフォーム基盤」部分はすでに差別化要素ではなく汎用品になっている、ということです。

余談ですが、通信回線のことを“土管”と呼ぶことがありますよね。失礼な表現だとは思いますが、まあ「ちゃんと流れさえすればいいのだから」といったニュアンスだと思います。で、それになぞらえて、私は最近このデジタルプラットフォーム基盤を“バケツ”と呼んでます(笑)。「ちゃんとデータが溜められて、堅くて、スケールしてくれて、グローバルに展開できればいい」という意図です。

で、シーメンスは、この“バケツ”部分はSAPにアウトソースして、自前のソフトウェア技術者は、お客様と接するアプリなど、より差別化要素になる部分に投入したいのだと思います。シーメンスの技術者からすると、バケツ部分に投入されても、モチベーションが上がらないですよね。

いっぽうSAPは、その汎用バケツをきっちりと作るのが本業であり、安定性、信頼性、グローバルに展開できるバケツ部分を担保する、という地味な役割が本業です。SAPの技術者は、逆にそういうところにモチベーションがあるわけです。

-なるほど、“土管”や“バケツ”は自前では作らない、と。

ええ。最近はこの傾向が顕著で、自動車部品のコンチネンタルさんも基本同じ構図です。従来の自動車業界は自動車メーカーが牛耳っていましたが、最近はコンチネンタルのような有力サプライヤのほうが力をつけてきている面もありますよね。で、彼らは当然ながら「自動車メーカー横断」のビジネスモデルをIoTで狙っています。

「リモート車両データ・プラットフォーム」という名称ですが、クルマ(の部品)の調子が悪かったら、部品が勝手に「調子が悪いよ」と連絡してきて、その情報がディーラーに伝わり、交換部品が手配されて、部品が届いてからオーナーに「いつものディーラーに部品がもう届いていますからすぐ交換できますよ」と知らせる、というサービスです。

OTメーカーとしてコンチネンタルの強みが出るところは自社で対応し、IT側はSAPにまかせる。要は自社の貴重なソフトウェア技術者をバケツ構築には投入しないという、シーメンスと同じ話です。

ボッシュさんもまた同じで、Bosch IoT Cloudを出しているにも関わらず、SAPと組んでいます。データを集める部分はBosh IoT Cloudで、その先でAIを使って分析をする部分はSAP Leonardoのバケツです。

-“バケツ”部分の差別化要因はなんでしょう?

よくある話としては、接続するIoTデバイスが千のケタでは動いたのに、万にすると動かなくなった、つまりスケーラビリティが問題になる、ということがあります。SAPですと、万とか10万とかの桁でも動かせる、つまり「スケールするバケツ」なので、採用していただけているのだと思います。

SAPが開発する「my 震度」

次に、これはSAPジャパンが自社で手掛けている活動です。白山工業さんという、気象庁などが使っている地震計の専門メーカーと共同で、スマートフォンアプリを使った簡易な震度計をビルや住宅などの建物に設置し、日常的に起きている軽微な地震の揺れのデータを収集・解析することで、大地震の際の建物の揺れ方を把握・予測するシステム、「my震度」を開発しました。

iPhoneの3軸センサーを実際に揺らしてみて計測したところ、震度1.9以上であれば概ね正確で、本物の地震計と遜色ないそうです。この活動はSAPとしてはCSR活動として着手しましたので、マネタイズプランはこれからです。マネタイズとまで言わないにしても、継続性のあるビジネスモデルとしてつくり上げられるかどうか、が肝です。

そのためには、企業ユーザーさんに、業務のどこかに組み込んで使っていただく必要があります。

たとえば、損保会社であれば、「保険金の半額仮払い」というアイデアがあるそうです。熊本地震のような大きな地震が起きると、現在は損保会社の調査員の方が何百人も行って、家屋の被害状況を一軒一軒査定してからでないと保険金が支払えません。でもこれだと時間がかかり、被災者が一番困っているときに保険金が支払われません。そこで「震度6強を超えたらだとほぼ半壊は確実なので、このmy震度端末を設置した家屋が震度6強以上を記録したら、保険金の半額を即日仮払いする」と。日本では地震保険はほぼ官営なので実現には壁がありますが、アイデアとしては良いかもしれません。

-地震が多い国はそれほどないから、きっとグローバルにも事例がなくて、面白い事例になりそうですね。ところで、SAP Leonardoの競合は、セールスフォースになるのではないかと感じています。

まあ「デジタルを活用して新規ビジネスを作る」という意味では、重なる部分がありますね。

-SAPとセールスフォースが戦う時代が来るとは思いませんでした。

そうですか?もう2年くらい前から、だんだん近寄ってきています。流通小売系であれば、むしろセールスフォースさんの方が先行している部分もあると思います。いっぽうSAPは、やはり先ほどの無限ループの絵のように、要は「いかにして収益ビジネス化するか」に重きを置いています。「つなげる」ことは誰にでもできますが、大事なのはそれを収益化につなげるところですから。

-SAP Leonardoは、製造業の話だと思っていたのですが、今日の話を伺っていると、セールスフォースがやっていたところ、PTCやシーメンスがやっていたところも全てまるっとやれるということですよね。

まあ各社さんともそれぞれ得意とする領域がありますが、それらがだんだんオーバーラップしてきているという面はあると思います。

-IoTでやるべきことは、もう固まってきていると思います。例えば、ファクトリーのIoTであれば、難しいところはデジタルツインの話がありますが、そこまでいかなくても例えば、工場のラインの監視をするIoTはもう世界中で固まってきていて、やることがそんなにぶれません。そうすると、いまPLMやMESをやっている人たちがそこに絡んでくると思います。私は、SAP LeonardoがそのMESとかPLMやっている人たちと、どういう関係性でいくか、興味があります。

まあ品揃え的には被る部分はありますが、各社ともに強いところ・弱いところがあるので、むしろ協業するケースのほうが多くなるのではないでしょうか。たとえばSAPもMESやPLMの製品を持っていますが、だからといって他社のMESやPLM製品と接続しないということはありません。

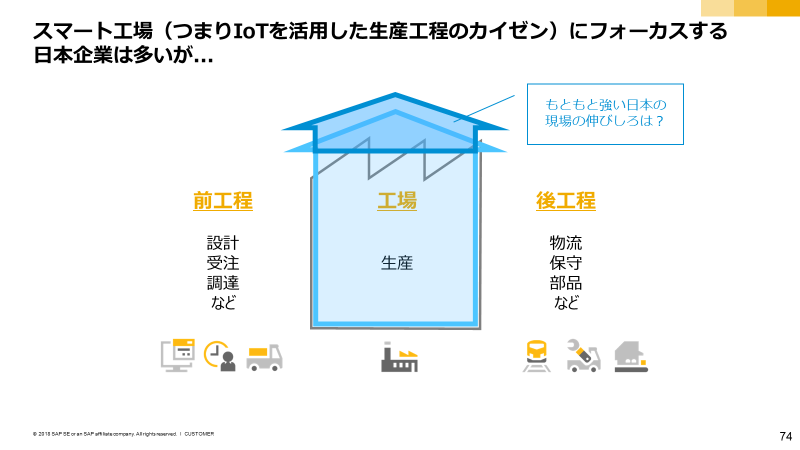

工場内に閉じたスマート工場じゃ駄目だ

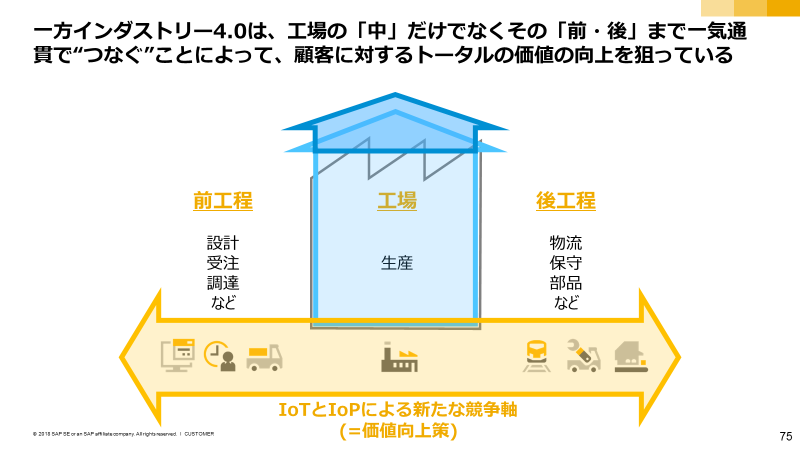

昨年の話ですが、「スマート工場EXPO」という展示会で「なぜスマート工場(だけ)ではダメなのか?」という話をさせていただきました(笑)。担当の方はちょっと引いてましたが(笑)、参加者アンケートでは満足度90.2%でトップだったそうです。で、どんな話だったかと言いますと、次の図を見てください。製造業をごく単純化して、「前工程」「工場」「後工程」に分けた図です。

日本の製造業は、長年のカイゼンにより、工場の中の生産性ではすでに世界的にもダントツです。しかし、ということは、すでに生産性は高いので、そこにIoTやら「スマート工場」やらを導入しても、その伸びしろは比較的限られる、ということでもありますよね。

ところが一方で、工場と前工程、後工程の間は結構じゃぶじゃぶに無駄があることが少なくありません。部門が違うと縦割りだったり、システムもあまり連携していなかったり、ということがよくあります。

いっぽうこれに、ドイツ製造業の視点をかぶせてみたのが、次の図です。

ドイツ製造業も日本と同様、高品質で知られていますが、日本国内の工場に限ればやはり日本の現場力に分があります。ところが、ドイツ勢は気づいたんだと思います。「日本のゲンバはすごいけど、よく見ると前工程や後工程との連携はジャブジャブ。それなら、それらをデジタルで一気通貫につないだら、違う土俵で、日本に勝てるのではないか?」と。

-なるほど、工場内に閉じず、前工程から後工程まで一気通貫につなぐところにこそ、「インダストリー4.0」の本質がある、と。

そうです。ところが問題なのは、この本質を理解せず、「スマート工場」がインダストリー4.0だと思い込んでいる日本企業が多いことです。

日本はカイゼンを過去50年ずっとやってきて、それで世界一になったわけですが、裏を返すとそれしかやったことがないので、「カイゼン以外の方法が存在する」という概念がそもそもないのかもしれません。

日本の方がドイツのインダストリー4.0先進工場を見に行くと「あまりたいしたことなかったよ、ウチの工場の方がいいんじゃない?」といった印象を持たれることが多いそうなんですが、これこそがまさに落とし穴なんです。なぜか?4.0の工場を見に行っても、「デジタル部分は見えない」のです。

「工場の現場を一目見ればすべてが分かる」という、“現場の神様”みたいな方がいらっしゃいますよね。そういう方からすると、「目に見えないデジタルにこそ本質がある」というのはもう理解の範囲を超えてしまっているのかもしれません。でもそれこそが、ドイツ勢の狙いなのだとしたら、「見ればすべてが分かる」という思い込みは思うツボかもしれません。

-おそらく、日本の中小工場の大半が、工場の機能しかありません。外部の会社から「これ作れますか?」と聞かれて、作れる作れないの判断しかありません。物流も別の会社がやっていて、軒先に置いておけば、フォークリフトが拾って持っていってくれます。

中小工場はそうですね。

-これがトヨタの組立工場などになったときには、確かに意味があるのですが、トヨタの工場だと、工場が完全にオートメーション化されているので、やる意味がありません。前工程と後工程なのに下請けになってしまうので、「お前ら頑張れ」になります。

ユニクロなどのSPA(製造小売業)にはすごく意味があって、その前工程、後工程どころかサプライチェーン全体を自分たちでやっているので、そもそもこれだと思っていると思います。

マス・カスタマイゼーションするときに、日本の工場の生産能力高いのは分かりました。でも、スペインからいきなり「これを作ってくれ」と言われたときに、作れる作れないはどうやって証明するのでしょうか。国内企業同士のように、会議して試作品作って、なんてことはやってられません。だから、未来の工場というのは、自分ができることを全部公開していて、公開しているからECのように買えるようになると思います。

だから、そうなったときに、自分たちの工場の中身が明らかじゃないのはよくないんじゃないか?という話が本当はあるのですが、さっきからおっしゃっているように、まだラインの中の生産性を改善しようという話になっているので、なかなか難しいですよね。そんなに大量生産しなきゃいけない局面、もうないような気がするのですが。

ええ。日本製造業が強かった「工場の中の品質単体」での勝負(インダストリー3.0)に対して、「前工程から後工程まで、つまり「引き合いから納品まで」をデジタルでつないでバリューチェーン全体の総合力」で勝負する(インダストリー4.0)、という2つの戦い方が出てきているのです。

この2つは、どちらか一方が無条件に優れているというわけではありません。3.0と4.0の2つのやり方があるのは理解したうえで「ウチは3.0で勝負し続ける」という経営判断は普通にアリだと思います。問題なのは、2つのやり方があることにすら気づかず、スマート工場を4.0だと思いこんでしまっている企業が多いことです。これは危険ですね。

-分かりました。SAP Leonardoをまとめると、デジタルを活用して新規事業を早く立ち上げたい企業のためのパッケージソフトウェア群、ということですよね?

はい。SAPでは「イノベーションの方法論化」とも呼んでいます。イノベーションとは「新結合」つまり「AとBを組み合わせて新しいものをつくること」ですが、SAPはデジタル屋ですので、SAP文脈でいえばBは「デジタル」であり、Aは「お客様企業が持っている既存の事業や能力」です。この2つを新結合させれば、確実に新しい価値や新規事業をつくり出すことができます。なので「イノベーションの方法論化」なのです。

ここで重要なのは、「早いこと」です。新規事業ですから、トライ&エラーを繰り返しながら精度を上げていくのが現実的。そのためにはデジタル側も、早く作って早く出し、早く修正していくことが必要です。

「概要設計からやって18ヶ月かけて、ニーズ充足度100点のものを作ります」というアプローチでは無理です。だって、何がニーズだか分かっていないんですから(笑)。逆に、ニーズ充足度は90点でいいから、1ヶ月で作って2ヶ月テストして3ヶ月でサービスインしたい、というアプローチが求められることが多い。

SAPはパッケージソフトやクラウド、つまりアリモノの部品を多く持っている会社です。アリモノを組み合わせたら90点のものはすぐできる、それがSAP Leonardoの主戦場です。

「とにかく、ありものの組み合わせでいいから早くやってくれ」というケースが世界的に高まっているので、SAP Leonardoの存在価値があるのかなと思っています。

-本日はありがとうございました。

【関連リンク】

・前回インタビュー: IoTそれ自体は目的ではない ー SAPジャパン 村田氏 インタビュー(1/2)

・ SAP Leonardo

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。