クルマ業界では、現在、「CASE」というキーワードが盛んに言われている。Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(カーシェアリングとサービス)、Electric(電気自動車、いわゆるEV)がこれにあたる。

なぜ、この4つの言葉が重要なのだろうか。これまでの技術革新では、何か一つの技術に関して変化がおきることが多かったのだが、クルマ業界では現在、この4つが同時並行で進んでいるということが重要なのだ。

しかも、それぞれが関係性を持っていて、どれか一つだけに注視することができないことも重要なのだ。

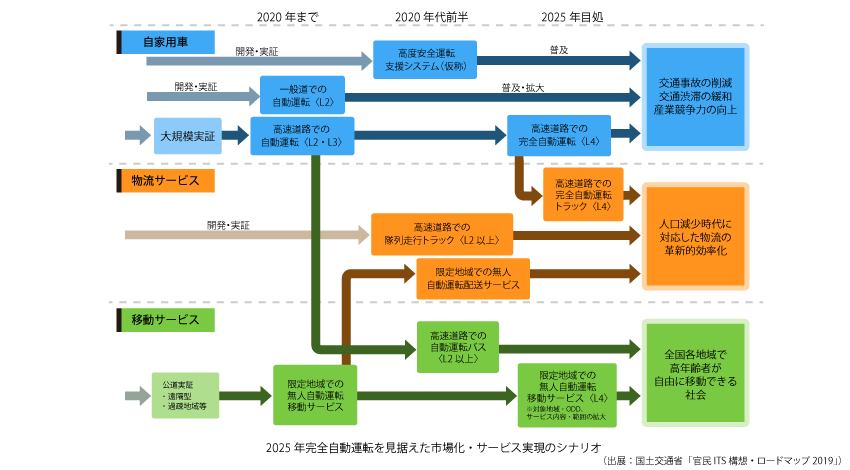

この記事ではその中でも、注目度の高いAutonomous(自動運転)についてトレンドを解説する。

目次

世界で自動運転をリードするWaymo、国内の状況はどうか

現在、自動運転技術に関して、Google系列の自動運転企業「Waymo」が先行している。

Waymoは2018年12月「Waymo(ウェイモ)one(ワン)」と呼ばれる自動運転タクシーサービスを開始した。同サービスはUberやLyftと同様、アプリで乗車位置と目的地を指定することで、レベル4(高度運転自動化)の自動運転タクシーが配車される仕組みだ。

しかし、サービス開始から1年が経過する「Waymo one」は、アリゾナ州のフェニックス住人の中でWaymo「アーリー・ライダー・プログラム」に事前に参加していた約400人のみをユーザーとする一部地域限定のサービスであることや、万が一に備えてドライバーが運転席に座っているといったことが、十分でないという見られ方をされていた。

だがWaymoは、カリフォルニア州で自動運転旅客サービスの試験プログラムに参加する許可を2019年7月に得たので、アリゾナ州に加えてカリフォルニア州でも乗客輸送業務が可能となっている。また、アリゾナ州の一部でドライバーレスも実現しているようだ。

とはいえ、実験的な要素がまだまだ強いといえる。

日本国内ではどうか。

UDトラック、日本通運、ホクレンが今年の8月に北海道で自動運転レベル4のトラックの走行実験を行った。

実証実験の様子はYouTubeで公開されており、運転席にドライバーが乗っているものの、ドライバーはハンドルから手を離した状態で、自動的にハンドルが操舵され、トラックが制御されている様子が映し出されている。

また、BMWが先月26日、27日の2日間のお台場エリアで開発中のレベル4自動運転車の試乗会を開催し、トヨタは来年夏に同じくレベル4の自動運転車の試乗を行うことを発表している。

このように自動運転レベル4は、先行しているWaymoでも実験的な要素が強く、日本もあまり変わらない。そもそも現時点においては自動運転レベル3の自動車も世界的に実用化されていない。

しかし、2020年からはレベル3の自動運転車の実用化に向けた動きが加速するかもしれない。

自動運転レベルのおさらい

ところで、自動運転のレベルについては、米国の自動車技術会が2014年に発表した定義が世界的に採用されている。改めてレベル毎にみていきたい。

レベル0(運転自動化なし)

運転者が加速(車両の前後方向の動き)・操舵(車両の左右方向の動き)の全てを担う。後方死角検知機能やABS(アンチロック・ブレーキシステム)など、ドライバーへの警告や介入に関する装備はレベル0の技術と言われている。

レベル1(運転支援)

運転手が加速・操舵を担う。システムは加速もしくは操舵のどちらかをサポートする。例えば、車線の逸脱を補正するシステムやACCのような自動で加速・減速して先行車との距離を一定に保つシステムがこれに該当する。

レベル2(部分運転自動化)

運転手が加速・操舵を担う。システムは加速も操舵もサポートする。これはレベル1の技術の組み合わせで、車線の逸脱を自動で補正し、かつ、一定の車間距離を維持することができる技術が該当する。したがって、高速道路の渋滞時などに使える。

ここまではあくまでも運転の責任は運転手にあるとされているという点が重要だ。

レベル3(条件付運転自動化)

システムが加速・操舵を担う。ただし、高速道路など特定の場所においてのみ。また、何かしらの理由でシステムが自動運転を継続できないと判断した場合、ドライバーに運転交代を要請する。そのためドライバーは運転席に着席している必要がある。

レベル4(高度運転自動化)

システムが加速・操舵を担う。ただし、高速道路など特定の場所においてのみ。レベル3と異なるのは、緊急時の対応もシステム側が行うということ。

レベル5(完全運転自動化)

システムが加速・操舵を担う。場所の制限は一切なくなり、もはやハンドルが要らなくなる。

レベル3から5に関してはシステム側が運転を行うことになっているため、運転の責任はシステム側にあると解釈されているのが一般的だ。今後は、事故の際に、自動運転レベルがいくつだったかによって、責任の所在が変わってくるという点は重要だろう。

レベル3の自動運転実用化に向けて進む法整備

日本では今年の5月に自動運転レベル3の規定を盛り込んだ道交法が成立した。2020年の5月に施行されるため、レベル3が実用化される機運が高まってきている。

ちなみに、レベル3は条件付き運転自動化といって、基本的にはシステム側で運転を行うが、何かしらの理由でシステムが自動運転を継続できないと判断した場合、ドライバーに運転交代を要請するというものだ。

では、道交法ではどのように自動運転レベル3の規定が盛り込まれたのだろうか。ポイントは3つある。

- 自動運転システムを、自動運行装置として新たに定義。自動運転を法上の運転に含まれるとした。

- 自動運行装置を備えた自動車は作動状態を記録する装置を搭載しなければならない。

- 自動運転システムからの要請に即材に対応できる状況であればスマートフォンや車載テレビの閲覧が可能

もともと道交法の第71条では、運転中のドライバーは「携帯電話等の無線通話装置を保持して使用すること及び画像表示用装置の画像を注視すること」が禁止されていた。

しかし、今回の法改正ではレベル3のシステムが何かしらの理由で自動運転を継続できなくなった場合に、ドライバーが対処できる態勢であれば、第71条の適用を受けないとしたのである。

とはいえ、運転手の飲酒や睡眠については、システムからの要請に対処できる態勢ではないのでこれまでと変わらず禁止されている。

各メーカーのレベル3に向けた動向

各メーカー、レベル3の実用化に向けた動きが見られる。

トヨタは2020年に自動車専用道路の入り口から出口までを自動走行することが可能な「Highway Teammate」を実用化する予定だ。

日産は、自動車専用道路の単一車線の自動運転技術「プロパイロット」、複数車線の自動運転技術「プロパイロット2.0」を実用化済み。2020年には街中の交差点を自動走行する技術「プロパイロット3.0」を実用化する予定だ。

ホンダは2020年に高速道路の渋滞時に自動運転が可能となる自動車を実用化する予定となっている。

アウディは2017年に世界初、自動運転レベル3を搭載した「Audi 8」の発売を発表した。しかし発売しようとした際に、各国の法整備が追いついておらず、レベル2に機能を落として発売した。

テスラは「オートパイロットシステム」を車両に搭載し、すでにレベル2を実現している。そして世間的に懐疑的に受け止められてはいるものの、2020年半ばには自動運転レベル5を実現するという。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。特にロジスティクスに興味あり。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。