Ride ShareのUber社とLyft社の両社はBay Areaで激しく競っている。

ただその状況を見るとUber社の方が優勢のように見える。

Lyft社は顧客獲得のために”初回利用ディスカウントキャンペーン”を継続的に実施している。一方のUber社は増大する利用者に対応するために、ドライバー獲得キャンペーンを実施している。キャンペーンの内容は、Uber社にドライバー登録した場合、初月は$30/hrの運賃を確約するといったものだ。

ドライバーになるための条件は、

- 19歳以上

- 23kg以上の荷物を持てること

- 1996年以降の2ドアもしくは4ドアの車を持っていること

- 1年以上の運転経験があること

の4つだけだ。「自分も登録できるかも?」と思い、試しにUber Driverに登録してみた。

Web登録

まず、Uber社のドライバー登録サイトにアクセスし、指示に従って名前、自動車の有無、居住エリア、SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)の情報を入力。

運転免許証の写真を登録する必要があるが、Webサイトの”Smartphoneで撮影”ボタンを押すと、SmartphoneにSMS(ショートメッセージ)が送信され、SMSのリンクをクリックすると免許証の登録以降の手続きをSmartphoneでできるようになっている。

免許証の登録が終わると自動車の点検の予約をする。

登録した居住エリアをもとに近くの点検所が表示されるので、その中から都合の良い点検所(アクティベーションセンター)と時間を選ぶと予約コードが送られてくる。

自動車点検

予約時間に合わせて点検所に自分の車を持っていく。

私が行った点検所(アクティベーションセンター)は潰れたガソリンスタンドを改装したもの。よく通る道で看板も出ているのに今までまったく気がつかなかった。11時に予約をしたので、点検所に5分前につくようにしたのだが、11時になっても事務所は開かず10分ほど待たされた。このへんのルーズさはアメリカ的だ。事務所には4人事務員がいて、数人が登録のために来ていたがすぐに名前を呼ばれて予約コードを伝えると手続きをしてくれた。

当日提出する書類は、自動車の登録証、保険証のコピー。車の点検はライト、ハザードランプ、ワイパーが正常に動くかの確認だけ。

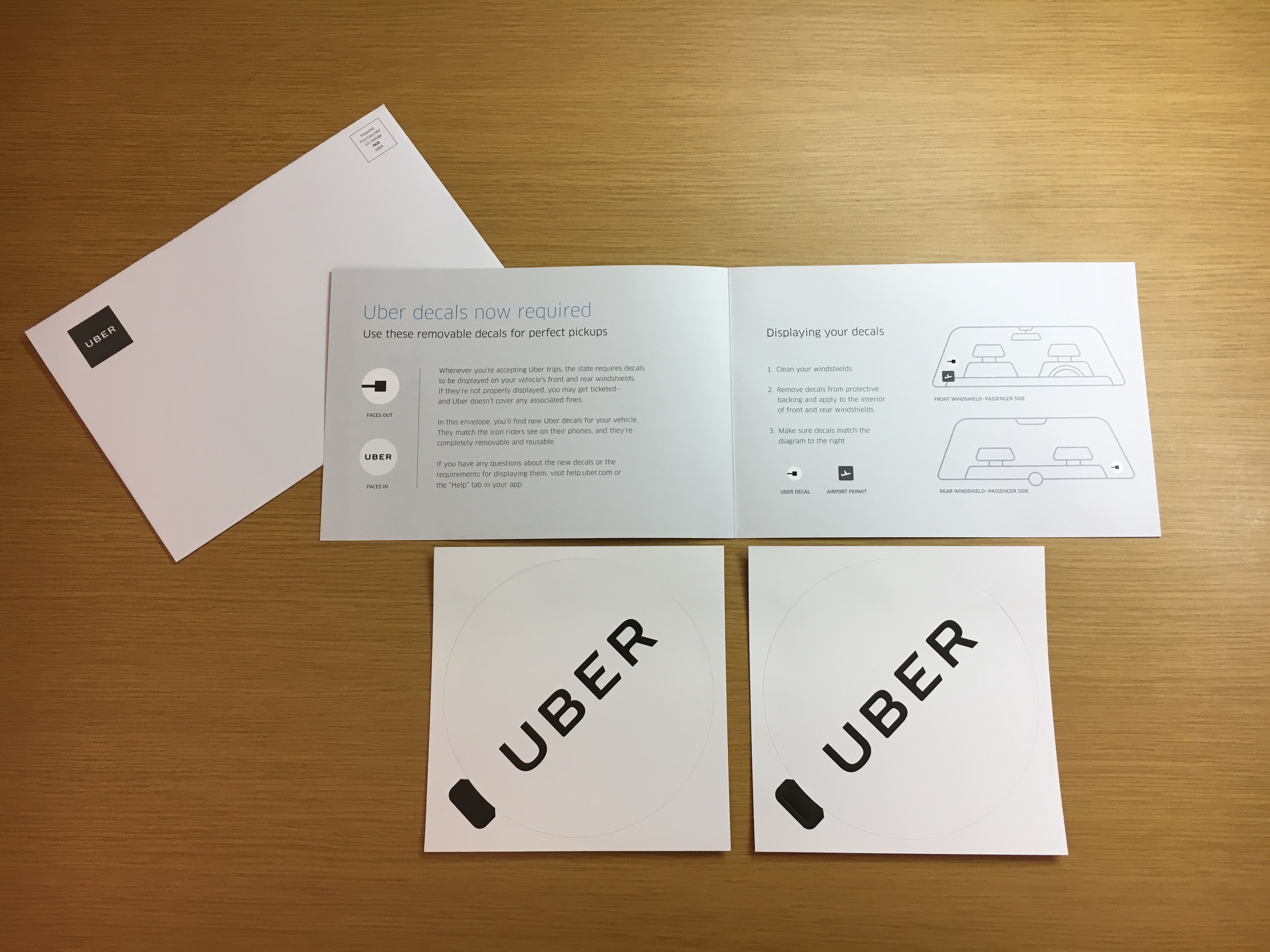

自動車の点検をしている間に書類審査は終わっていて、事務所に戻るとUberステッカー、空港の駐車許可証が用意されていた。

ステッカー、許可証を車のどの位置に貼るのか、Uber Driver用のアプリ(Uber Driver)のインストール方法の説明を受けたら手続きは完了。

事務員は無愛想だけど手馴れた感じでテキパキと対応してくれて、受付から完了までにかかった時間は15分だった。

アプリ利用

最後にUber Driver用のアプリのインストール。

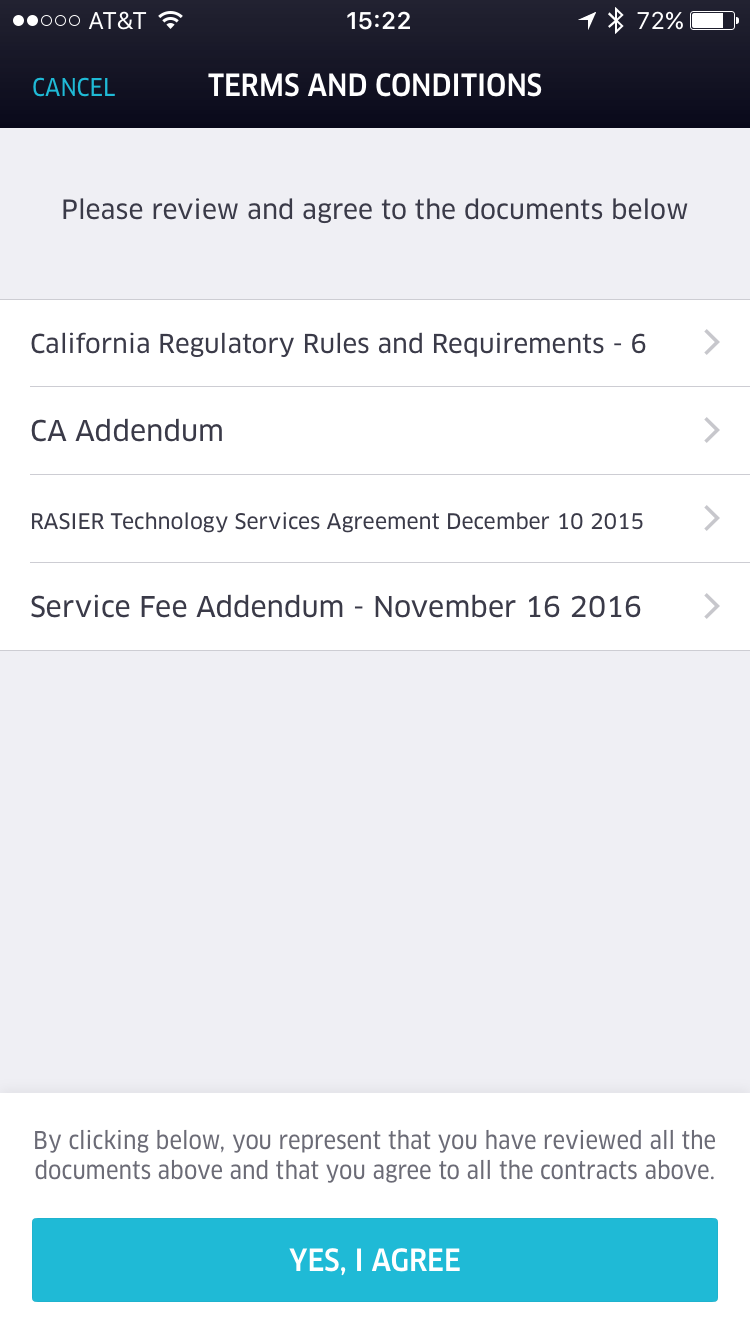

アプリにサインインすると、4つの法規制に関する情報が表示さる。

その後、銀行口座の情報とSSNを入力するとサインイン完了。

サインインが完了したので実際にUber Driverアプリを使ってみた。

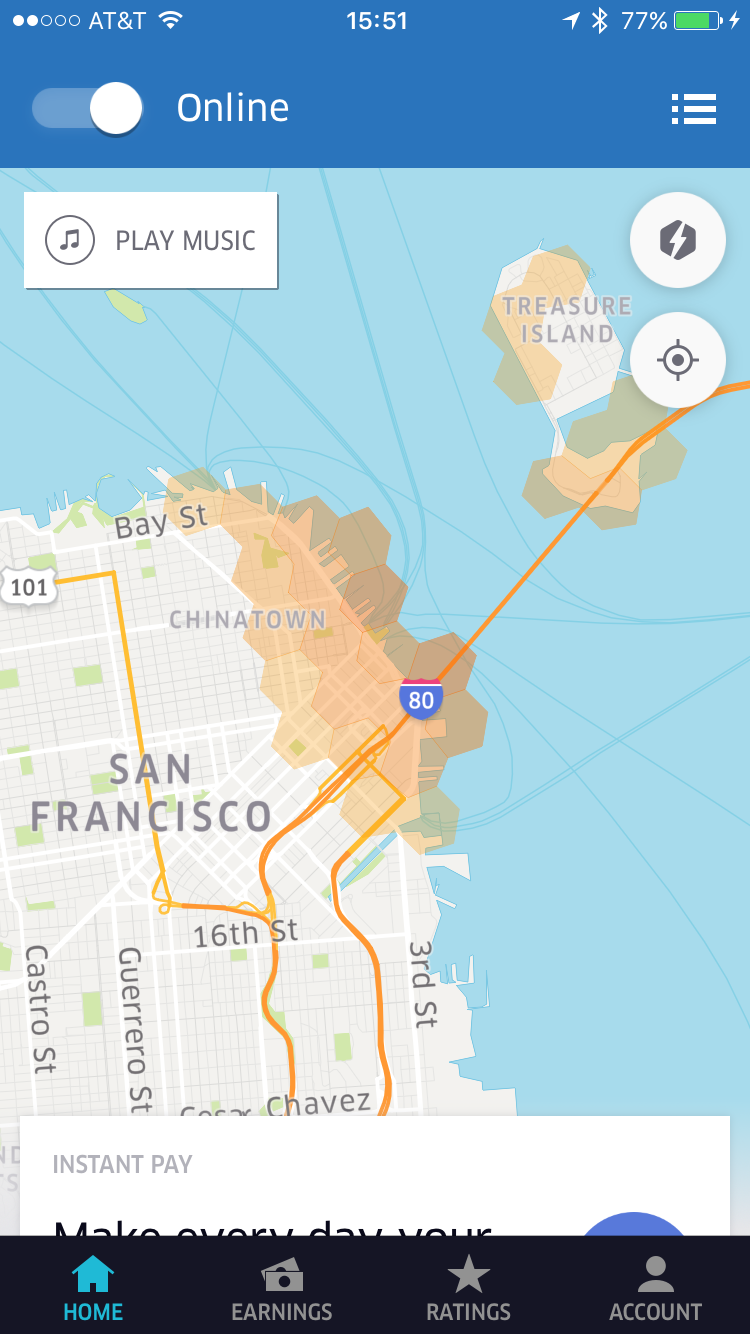

私はiPhoneを使っているのだが、Uber Driverを利用するには、iPhoneの場合、”位置情報”サービスと”通知を許可”をオンにしておく必要がある。最初にアプリを起動した時、利用する地図アプリを”Uber Partner Map”、”Google Maps”、”Waze”のなかから選択する必要がある。Google Maps、Wazeを選んだ場合は、地図アプリは別アプリとして起動する。Uber Partner Mapを選んだ場合は、地図アプリはUber Driverアプリの中で動作する。

今回は、Uber Partner Mapを選択した。

Uber Partner Mapにはヒートマップ機能がついていて、Uberの利用ニーズの状況をリアルタイムに表示している。赤い色が濃くなるほど利用者が多いことを示している。

そして、実際にUber利用者からのリクエストが届くと待ち合わせ場所の地図と住所が記された画面が表示されて通知音も鳴る。

リクエストに応える場合、Uber Driverは15秒以内に画面をタップしないと他のUber Driverに利用者を取られてしまう。

目的地はUberをリクエストした利用者と会えた後、”ナビゲーション開始”ボタンを押すと表示されるようになっているようだ。

Uber Driverへの支払いだが、その日の収入を表示する機能がついていて、Uber DriverがUber社に毎日支払い請求できるようになっている。Uber Driver登録初月は$30/hrのコミット付きなので、その要求もアプリ内できるようになっている。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

NTT Communications シニアマネージャー・ビジネスディベロップメント

大手通信会社でBox社などのシリコンバレーのベンチャー企業との協業を推進する傍ら、シリコンバレーなどの北米の尖ったサービス、製品を日本に紹介している。