クルマを運転しているときに起きる交通事故の割合を見ると、出会いがしらや右左折時の衝突が圧倒的に多い。(一般社団法人 日本損害保険協会資料より)

つまり、事故を防ごうと思うなら、まずスロー発進を心がけるべきだ。また、急な飛び出しで衝突されてしまう側も、普段から急ブレーキをかけずになるべくゆっくり止まる習慣があるだけで事故率はぐっと減るだろう。

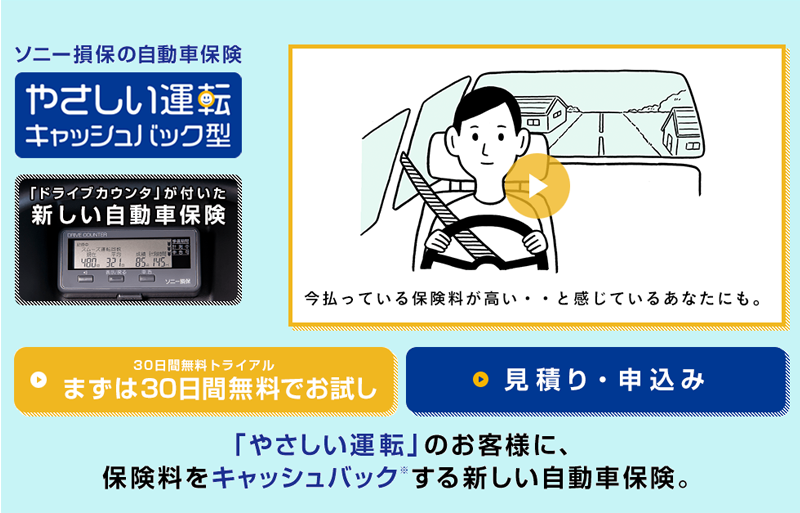

このことに着目した保険商品が、2015年2月より、ソニー損保で販売されている、「やさしい運転キャッシュバック型」というサービスだ。

このサービスは、急発進や急ブレーキの発生状況をモニタリングして、運転のスムーズさを評価する。評価が高いと保険料が安くなるというものだ。

クルマの運転状況をモニタリングするには、「ドライブカウンタ」というものが使われる。

写真のような機器をクルマに張り付けるだけで運転状況を測定できる。評価をするときは、写真の「申告」ボタン一つで画面に表示される12桁の文字列をソニー損保のホームページ上で入力するだけだ。

この12桁の文字列に誰が、どういう走行をしていたか?という情報が格納されている。

ドライブカウンタの秘密

「クルマに貼るだけで簡単に測定できる」と前述したがそんな簡単にいくのかと思い、OPTEXのR&D戦略部 中村部長にお話を伺った。

まず、ドライブカウンタの使い方だが、ソニー損保に申し込むとドライブカウンタが送られてくる。そしてホルダー(下写真下部)のほうを自分の車に張り付ける。そのうえでドライブカウンタ(下写真上部)をホルダーにセットすると利用開始となるのだ。実に簡単で、特に設定をする必要はなく、設置するのみだというのだ。

中村氏に伺ったところ、「ドライブカウンタを契約者に送る時点ですでに電源が入っており、郵送途中もプログラムは動作しているのだが、このホルダー(下写真下部)に設置されている間だけ測定するという工夫をしている」ということだ。

クルマに貼るだけというが、保険料金が安くなるのに貼るだけで正確に測定できるものなのか?

保険料金が安くなるというサービスである以上、正確に測定できていないと問題になるのは想像に難くない。しかし、貼るだけである以上、個人がクルマのどこに、どんな風に設定するのかについては関与しずらいはずだ。そんな状況で正しく測定できるのだろうかという疑問が生まれる。

しかし、このドライブカウンタには、加速度センサーがついていて、クルマの急発進や急停止を測定しているが、「どんな角度に貼ったとしてもドライブカウンタが自動的に方向を補正する」というのだ。

シガーソケットをつかった給電はしたくない

こういったクルマの中に電子機器を置くとなると、大抵のモノはシガーソケットから給電する前提で作られている。しかし、ドライブカウンタは電池で給電しているということだ。

しかも、損害保険は一年単位なので、配送から回収までの1年間常時給電できる電池と、電池交換を不要にするために、無駄な電力を使わない電力コントロールが実現できているという。

設定が複雑なのはやりたくない

この手のIoT製品は大抵はじめにインターネットに接続するための設定をスマートフォンなどで行う必要があるが、実際に設定してみるとうまくいかなかったりするものだ。

ドライブカウンタの場合、届いたモノを先ほどの手順でクルマに設置するだけで、特にネットワーク設定の必要はない。

運転実績は、ドライブカウンタのボタンを押すと12桁の文字列が表示されるので、それをソニー損保のホームページに書き込むことで割引率が決まるというのだ。

段差や坂道での運転と急ブレーキ・発信とをどうやって区別しているのか?

加速度センサーはあくまでクルマの加速度をとらえるだけなので、段差や坂道があった場合の加速と、本当に急ブレーキ・急発進を行った場合の加速を区別する必要がある。

これに関しては、かなりの数の実験を行い、アルゴリズム開発、およびパラメータチューニングによって急ブレーキ・急発進だけを抽出できるようにしたということだ。

つまり、一朝一夕で実現できた技術ではないということなのだ。

様々な工夫によって実現できているドライブカウンタだが、手に取るとわかるが非常に軽く薄い。保険料金を安くするためとはいえ、カウンタに表示される点数を日々見ることで、運転はスマートになり燃費も向上していくのだという。

事故率が平均48%減少した、SAFE METER

実は、ドライブカウンタの技術は、OPTEXの法人向け製品である、SAEF METERというものにも使われている。

実際は2010年にSMART METERが先に生まれたということだが、これもスマートな運転を心がけているか?を数値化できるものだ。

電池駆動で、クルマのダッシュボードなどに張り付けておくだけのものなのだが、なぜこれで事故率が減少したのだろう。

急発進・急ブレーキをやめ、車間距離を十分にとる。こんなシンプルなことが事故率を低減させるのだが、人が見ていないと思うと、社用車だしと運転が荒くなる人がいることも想像に難くない。

スマートな運転をすれば事故率が減るのは理解ができると思うが、利用法人は、月に1回、SMART METERの数値を報告させることによって、社員の運転に対する意識が変わるのだという。

現在は、データを手入力させているが、今後はクラウドへの自動アップロードも検討しているということだ。

クルマの中に置くものとしては、車内温度が高くなることも心配になるところだが、そこも「電池自体を高温でも破裂しないものにしている」ということだった。

また、装置自体にリセットボタンもないため、数字をごまかすこともできないという。

「自動ドア」と書かれたボタンを押してドアがあく仕組みを日常利用していると思うが、オプテックス社は、こういったセンサーや、空港や発電所から自宅まであらゆるシーンで使われている防犯センサーなどセンサーに関してのシェアが高い企業だ。

このほかにも様々なセンサーを活用した製品があるということなので、今後、これらのセンサー類がインターネットにつながる発展性が見えている。IoTの社会ではこういった会社が主役になるのかもしれないと感じた。

センサー技術を活用した様々なモノづくりにこだわって長年蓄積された技術。その高い製品力によって生み出されるモノに今後も期待したい。

参考:オプテックス株式会社 ソニー損保のやさしい運転キャッシュバック型

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。