先日公開した、図解!「IoTによる工場の可視化で、把握すべき5つのこと」で、5つのポイントを挙げた。

- 稼働状況の把握

- 故障状況の把握

- 製造状況の把握

- 人や搬送機器の動きの把握

- 作業者の作業動態の把握

では、実際にそれぞれの要素について、何を取得すれば、何がわかるというのだろう?

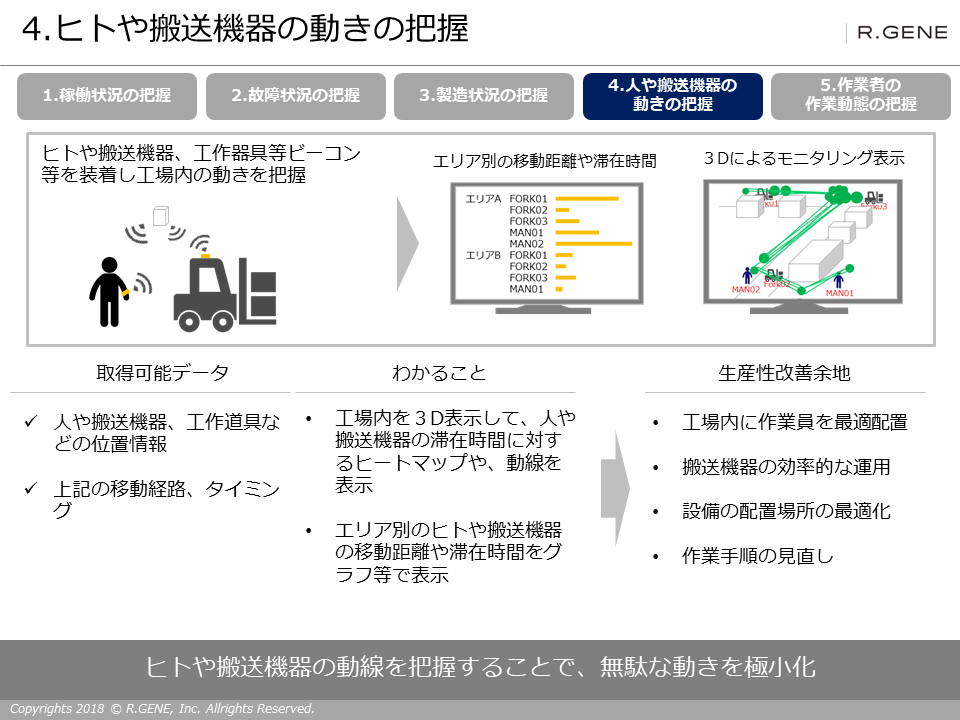

本稿では、「ヒトや搬送機械の動き」に関して、具体的なスマートファクトリーの現場で実際に取得されているデータの要素と、そこから導き出される改善要素について解説する。

ヒトや搬送機械の動きの把握でわかること

工場の生産性を改善に関していうと、ボトルネックとなっている工程がヒトが行う工程であることがよくある。

産業機械といってもヒトが操作するものもあるし、工場のレイアウトが良くないため、中間成果物を次の作業場に運ばなければならないような場合も多い。

そこで、ヒトの動きや搬送機器の動きもセンシングして、現状を知り、生産性を改善しようとするのだ。

ヒトの動きを知る

ヒトの動きを知るには、カメラを使うとよい。

現在カメラで作業者を撮影すると、作業者の動きを把握することができる。例えば、右利きの人が右に工具があればとりやすいが、左利きの人なのに右側に工具があると使いづらい。ほかにも、熟練者の動きを再現できれば無駄な動きが減るが、習熟度が低いと無駄な動きが多くなるといったこともある。

他にも、滞在時間をヒートマップで表現することで、実際には待ち時間が多くなっていて生産性が落ちているというケースもあるのだ。

搬送機器の動き

搬送機器についても、適切に配置されているかを考える必要がある。

工場のレイアウトの問題で、作業場所間の動きに無駄がある場合が多いが、これも数値化することができれば、削減したとしてどれくらいの削減となるのかを見出すことができる。

ヒトにせよ、搬送機器にせよ、まずは実際にかかっている時間を測定することから始まる。同じ作業を複数名で行っているなら、早い人と遅い人の間でどういう傾向の差があるのか、といったことを見たり、実際に作業時間を測定し、変更後にどれくらいの作業時間に対するインパクトがあったのかを明らかにすることも重要だ。

これらのことから、作業員を適切に配置したり、設備の配置場所を再設計したり、作業手順を見直したりすることで、生産性が改善されるのだ。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

「DXトレンド解説」と「DX実践講座」は、IoTNEWSの運営母体となる株式会社アールジーンのコンサルタントが、これまでの経験と知見をお伝えするコーナーです。

「体系的に勉強会を開いてほしい」「企画のアドバイスが欲しい」「コンサルティングをしてほしい」などのご要望は、問い合わせフォームよりご連絡ください。