「ジェネレーティブデザイン」を使ってみる

次の画像は、エヴァンジェリストの藤村氏が「ジェネレーティブデザイン」のデモを行っている様子である。何を設計しようとしているかわかるだろうか。

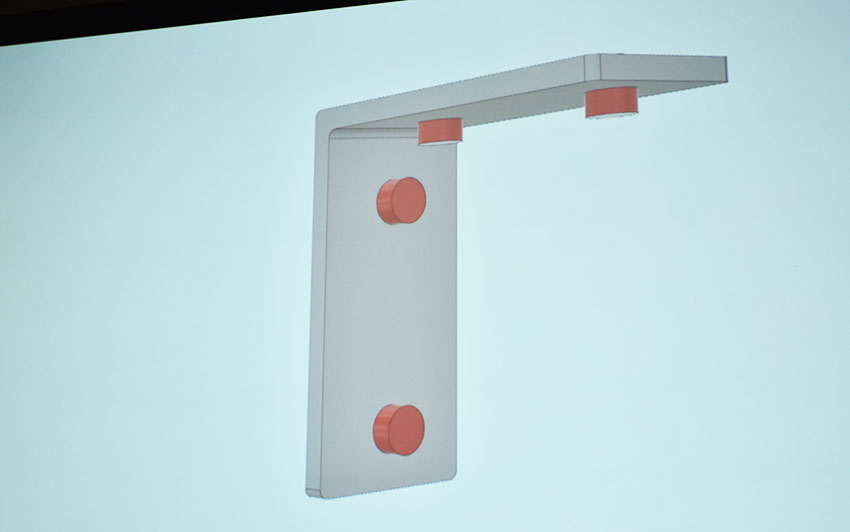

これは「棚受け」だ。棚受けというのは、自宅の壁などに棚板を取り付けようとしたときに、それを支えるために使う部品だ(一般的な棚受けのイメージについてはこちら)。

藤村氏は、「わざわざ棚受けをジェネレーティブデザインでつくる意味はないかもしれない」と前置きしたうえで、わかりやすく説明するために棚受けをデモの題材として用いた。

赤く表示されている4つの部分を、「プリザーブドジオメトリ(Preserved Geometry)」という。これは製品を設計する上で”なくてはならない部分”を指し、「ジェネレーティブデザイン」を行う上で設計者が最初に考えなければならないことだという。

”なくてはならない”部分とは要するに、他の部品との結合部を意味する。棚受けの場合は、どんな形状になろうとも、壁と棚板にネジや釘を打ち込むことは絶対である。従って、棚受けにおける「プリザーブドジオメトリ」は、そのネジを打ち込む場所(壁と棚板との結合部)ということになる。

次に重要なのは、”空けておかなければならない領域”である。これを「オブスタクル(Obstacle)」と呼ぶ。たとえば、棚受けの場合、ネジを打ち込む方向の領域は、空けておかなければならない。もしその空間に材料が存在したら、ネジを打ち込むことができないからである。上の画像では、その「オブスタクル」の領域が赤い円筒で示されている。

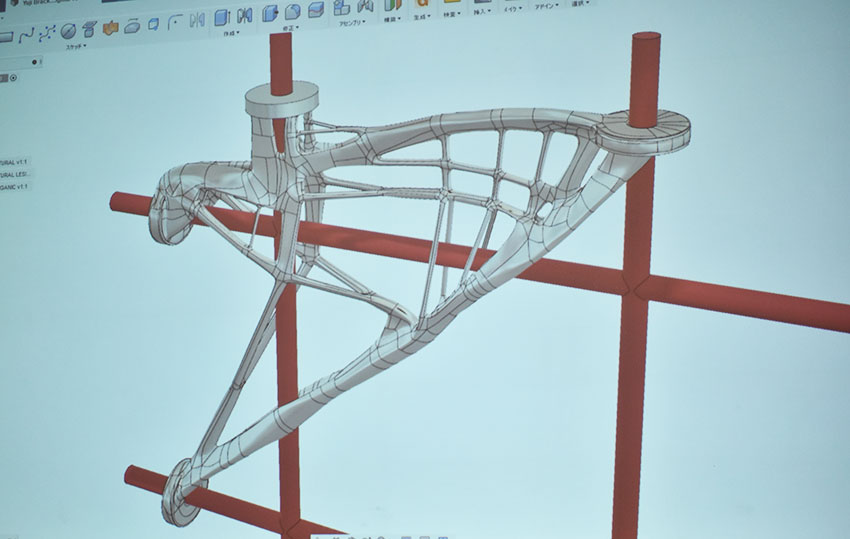

このように、「ジェネレーティブデザイン」を利用する際、設計者はまず「プリザーブドジオメトリ」と「オブスタクル」をきちんと定義しなければならない。棚受けにおいては、この2つの定義のもとコンピュータが提示したデザイン(耐荷重の条件などは別途設定)が、上の画像の灰色の部分である。従来の棚受けのイメージとは随分と異なる。

実際の設計においては、さらに後工程も存在する。表面に凹凸があったり、3Dプリンタで製造できないデザインだったりすることもあるからだ。また、藤村氏は、設計者は「ジェネレーティブデザイン」に頼りすぎてもいけないと言う。

「ジェネレーティブデザインはあくまで提案だ。魅力的な手法だが、すべてをやってくれるわけではない。設計者に求められるのは、(コンピュータが提案してきたデザインから)何が重要な要素なのかをくみ取ることだ」(藤村氏)

また、「ジェネレーティブデザイン」は3Dプリンタを活用した「アディティブ マニュファクチャリング」(AM:積層造形)と親和性が高い設計法だ。

樹脂や金属の材料を削ったり、成型したりする従来の加工法に対し、AMは3Dプリンタで素材をこまかく積層していく新しい造形法であり、デザインの自由度が高く、種類の異なる製品を効果的に製造できるといった特長を持つ。

従って、「ジェネレーティブデザイン」を利用する設計者は、「アディティブ マニュファクチャリング」を含めた新しい製造のワークフローについて理解を深めていく必要があると藤村氏は指摘した。

なお、オートデスクの「ジェネレーティブデザイン」ソフトは、現段階では同社の3DCAD設計ソフト「Fusion 360」とは別になっているが、互いに連携することが可能。また、同社の「ジェネレーティブデザイン」ソフトでつくったデザインは、他の3DCADソフトに出力し、後処理を加えていくこともできるという。

【関連リンク】

・オートデスク(Autodesk)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。