成迫氏は冒頭、昨今の世界の変化について言及。「ITのカンブリア大爆発」(ネットコマース株式会社 代表取締役 斎藤昌義氏の言葉を引用)が起きており、歴史や今起きつつあるさまざまな事例を参照しながら、「インターネットが登場した時のインパクトよりも大きく、私たちが今考えている以上に大きく、早い(速い)変化が起きる」と述べた。

そうした時代、特に大変革期と言われる自動車業界には、IT企業を中心とした他の業界から「ディスラプター」が参入し、旧来のビジネスモデルが破壊されていくと考えられる。

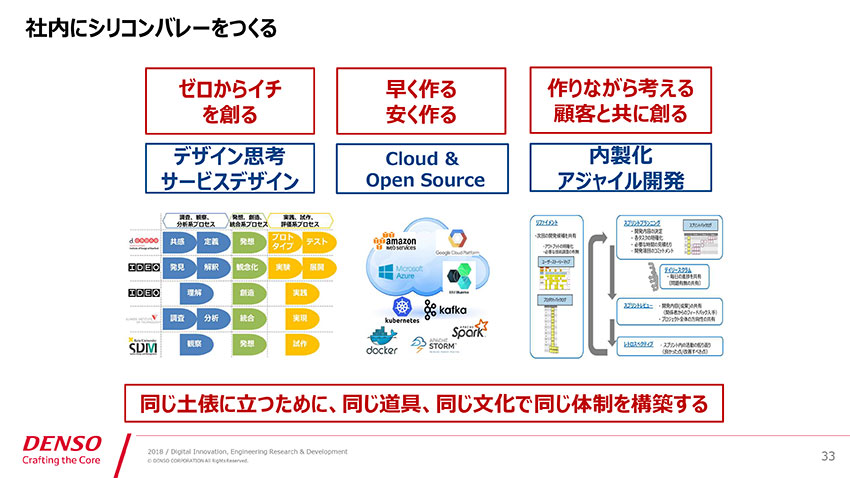

しかし、成迫氏は「彼らにはアプローチの手法」があり、デンソーも同じ道具、同じ文化で同じ体制を構築すれば戦えるとして、「シリコンバレー流」の導入を目指しているのだ。

デジタルイノベーション室は昨年4月に発足。当初は成迫氏含めて2名だったが、今では35名に増えた。また、元Google/元マイクロソフトの及川卓也氏を技術顧問として迎えるなど、外部との連携も強化している。

発足して約1年だが、アンケートによると、社員からは「仕事が楽しい」、「スタートアップの働きやすさ(と厳しさ)が社内にある」など前向きな姿勢が見えるという。その社員の反応には、成迫氏も驚いたということだ。

続けて成迫氏は、デジタルイノベーション室で実際に進めている「デザイン思考/サービスデザイン」や「アジャイル開発/内製化」の方法について解説。たとえば、デザイン思考におけるポイントの一つは「観察」のフェーズであり、「消費者は何が欲しいかわからない。無意識の声を聴くことが必要」(成迫氏)だとした。

また、一人で考えていてもイノベーションは生まれにくい。ブレインストーミングによって、「ヒトとヒトの脳を接続する必要がある」と成迫氏は説明した。ただし、単純にブレストを行うだけのではなく、互いに「共感」するための工夫が大切だとした。たとえばデジタルイノベーション室では、プロトタイプの説明を1分の即興劇で行うなどの方法を取り入れているという。

また、アジャイル開発の重要性について指摘。従来の「ウォーターフォール」と「アジャイル」の違いについて成迫氏は次のように説明した。

「ウォーターフォールでは仕様通りのシステムを確実に納品することがゴールとなるため、ビジネス部門とシステム部門でゴールが分断される。しかし、アジャイルではそれぞれの部門が一丸となって共通のゴールを目指すことができる」(成迫氏)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。