京都大学のCenter of Innovation(COI)とパナソニック株式会社は共同で、離れたところから高精度に心拍数と心拍間隔を計測できる生体情報センシングセンサーの小型化、高感度化に成功した。

今回開発した「非接触ミリ波バイタルセンサー」は、2016年1月20日に発表したものに比べ1/10の小型化に成功。また、複数の人物を同時に計測する場合、互いに離れる必要がある距離を7.5 cm程度と従来比1/8まで縮めることができた。

その結果、同センサーではこれまで不可能だった複数の人物の心拍間隔を同時に計測することも可能となった。

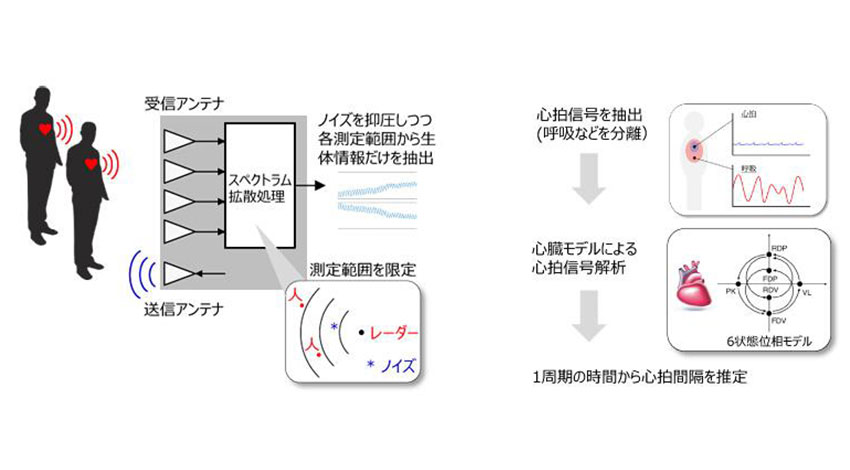

同センサーは、パナソニックのスペクトラム拡散ミリ波レーダー技術と、京都大学が有する独自のアルゴリズムの融合により心電計相当の精度で心拍間隔をリアルタイムに計測できる技術だ。

今回の小型化、高感度化により、天井や機器などにセンサーを埋め込み、利用者が測定時にストレスを感じない、カジュアルな生体情報センシングが可能になるという。具体的には、日常の健康管理や母子・高齢者の見守りなどのシステムの進化と普及につながると期待される。

近年、生活習慣病の予防や日々の健康増進のために、さまざまな生体情報を常時モニターし、管理したいという要望が高まり、小型で高感度なセンサーをネットワーク経由でクラウド情報管理する多様なセンサーシステムが提案されている。

しかしながら、従来のセンサーは身体に接触・装着する必要があり、測定時にストレスを感じさせないカジュアルな生体情報センシングが強く求められている。例えば、保育園や介護施設等では、プライバシーに配慮しつつ子供や高齢者にストレスを感じさせずに見守るセンサーシステムへのニーズが高まっている。

こうした背景の下、京都大学とパナソニックは、高感度なスペクトラム拡散レーダーをセンサーとして用い、独自の信号処理技術を組み合わせることによって、心電計と同程度の高感度な心拍および心拍間隔の測定に取り組んできた。

昨年1月にこの技術を搭載した60 GHz帯のプロトタイプ機を用いて原理検証を行ったが、今回はさらに広帯域な79 GHz帯を利用し、ミリ波レーダーをCMOS半導体技術5により1チップ化することで、測定感度の向上とレーダーシステムの大幅な小型化(従来比1/10)を同時に実現した。

また、79 GHz帯の広帯域レーダーを用いることで、従来は約60 cm間隔で信号を捉えていたのが7.5 cm幅(従来比1/8)と細かく分解することが可能になった。その結果、1台のレーダーでノイズが少なく複数人の心拍間隔を同時計測することを可能にした。

右:心拍間隔を高精度に推定

ミリ波レーダーの電波は衣服等を透過するため、着衣時や就寝時に関わらず、呼吸や心拍、心拍間隔を常時モニターできる。生理学分野の研究では心拍間隔の変動と自律神経機能の関係が以前から示されており、同技術を利用することで、日常生活や仕事の作業を妨げることなく、人々の自律神経の状態を推定することが可能になるという。

また、1チップ化により、レーダーセンサーの小型化が可能となり、天井や壁等への埋め込み、あるいはエアコンや照明器具等の電気器具への組み込みも可能となった。

今後、両者は今回の小型プロトタイプ機を用い、2018年度に保育施設などで予定されている実証実験を経て、さまざまなアプリケーションの検討を進めていくという。

なお、同研究成果は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」の支援を受け、「活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点」の事業・研究プロジェクトによるものだ。

【関連リンク】

・京都大学(Kyoto University)

・パナソニック(Panasonic)

・活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。