SEMICON Japan 2017の特別展、WORLD OF IOTが先週、ビッグサイトで開催された(12月13日~15日)。今年で4回目を迎える同展示会では、80社以上の企業が出展し、多くの講演やセミナーが行われた。

今回、その中でも重要なテーマとして位置づけられていたヘルスケア分野のIoTに着目し、取材を行った。

今、ヘルスケアのIoTで起きていること

12月13日に開催されたスマートヘルスケアフォーラムでは、「IoT時代のデジタルヘルスケアがもたらすイノベーション最新動向」というテーマで、一般財団法人インターネット協会副理事長兼IoT推進委員会副委員長、木下剛氏より講演が行われた。

木下氏は日本のヘルスケア市場を取り巻く環境として、以下の3点をあげた。

- 医療や介護の現場における人出不足

- 病気になってからではなく、ならないための医療が求められている

- 高齢化などに伴う医療費の増大

昨年も同フォーラム(同じく12月開催)で登壇された木下氏は、これらの環境を背景に、2017年にヘルスケア分野で起こることとして、以下の4点を予想されていたという。

- スマートフォンやウェアラブルを活用した医療が始まる

- 医師や看護師の業務を効率化するソリューションが提案される

- AIの活用

- ライフサイエンスの進展

2つ目の「医師や看護師の・・・」について説明すると、医師や看護師が実際に患者の治療にあたる時間は、業務全体の3割程度しかないのだという。

そこで、たとえばカルテなど紙ベースで管理しているものを、デジタル化していくなどして業務の効率化を図り、医師が患者の治療に従事できる時間を増やしていくためのソリューションが求められているのだ。

では、実際に2017年に何が起こったか。同氏は下記の4点だとまとめた。

- バイオセンサーの実用化が始まった

- セルフメディケーションの登場

- AIを活用する領域の拡大

- データの共有・保護

4つ目のデータの共有・保護について説明する。

医療のIoTでは、集められた膨大な患者のデータが将来、多くの人の病気を予防・治療することにつながると期待されている。つまり、データを共有することで人を助けることができる、ということになる。

木下氏はそのことから、医療のIoTにおけるデータの共有について、「デジタルヘルスケアの献血」と呼んだ。実際に、欧米などでは次の世代の人たちの医療に貢献したいという理由で、シニア世代が積極的にデータを共有しようとする流れが起きているのだという。

そして2018年はさらに、このデータをいかに保護するか、ということも論点になっていくという。

デジタルヘルスケアの鍵を握るバイオセンサー技術

さて、一つ目のバイオセンサーに着目し、展示会の内容も含めて詳しく述べていきたい。

2017年、バイオセンサーの技術が大きく進歩し、さまざまな製品が市場に投入された。このスピードは、これからますます速くなっていくだろうと木下氏は述べた。

ヘルスケアにおけるセンサーは主に「ウェアラブル」と呼ばれるものをイメージする人が多いかもしれないが、同氏はあえて「バイオセンサー」、「生体センサー」と呼んだ。

この理由として、ヘルスケア市場で今求められているのは、汎用的なものではなく、医療用に特化したいわゆる「プロ仕様」のセンサーデバイスであるということが背景にあるという。

2017年に登場したバイオセンサーは、主に以下の4つに分けられるという。そして、この上から順に、実用化が始まっているということだ。

- モニタリングに特化したノンウェアラブルのセンサー(血糖値管理や睡眠測定など)

- 体内に入れ、データを収集するピル型のセンサー

- スマートウェア

- FHE技術などを活用した皮膚などに貼りつけるタイプのセンサー

血糖値の管理については、Abbot社の糖尿病患者向けグルコースモニタリングシステム「FreeStyleリブレ」が紹介された。同システムは、本年9月より日本で保険適用となっている。

ピル型のセンサーは、統合失調症患者向けに大塚製薬が開発した「Abilify MyCite」が、本年11月にFDA(米食品医薬品局)より承認を受けている。

4つ目のFHEは、フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクスの略であり、同展示会では昨年に引き続き専門ブースが設けられるなど、注目される分野だ。SEMICON Japanのwebページでは、次のように定義されている。

プリンテッドエレクトロニクス技術(によるフレキシブルなサブストレート)と既存の半導体やMEMS技術などの組み合わせにより、システムを構成する技術

つまり、布や皮膚など、従来では難しかったような様々な基板に対して、電子回路を構築する技術だ。

このように、ヘルスケアのIoTでは、効果的に、かつ使用者に不快感を与えず生体からデータを収集することが求められるために、どんな箇所にでもフレキシブルに電子回路を構築する技術が求められているのだ。

では、次に同展示会で提案されていたヘルスケア分野の製品や技術について、紹介していく。

東洋紡のフィルム状導電素材「COCOMI(心美)」

繊維や医薬など高機能製品のメーカーである東洋紡は、フィルム状導電素材「COCOMI(心美)」を搭載したスマートウェアの展示を行っていた。

昨年も出展されており、このセンサーシステムを使ったソリューションを、展示会の場を通してさまざまな企業と模索していきたいという。

・中央の黒い部分2個所:電極(センサーに接続)

・電極の間:配線部

COCOMIは薄いこと、電極と配線材の接続部に段差を生じないこと、伸縮性に優れていることなどが特長だ。

写真にある、左右、そして中央の黒い部分が電極。左右の電極はちょうど心臓のあたりにくるので、そこから心拍数のデータを取得することができる。

そして、配線部を通って、中央の電極につながる。そこに、センサーデバイスが装着される(1枚目の写真・マネキンの腹部)。また、これらは絶縁シートで覆われている。

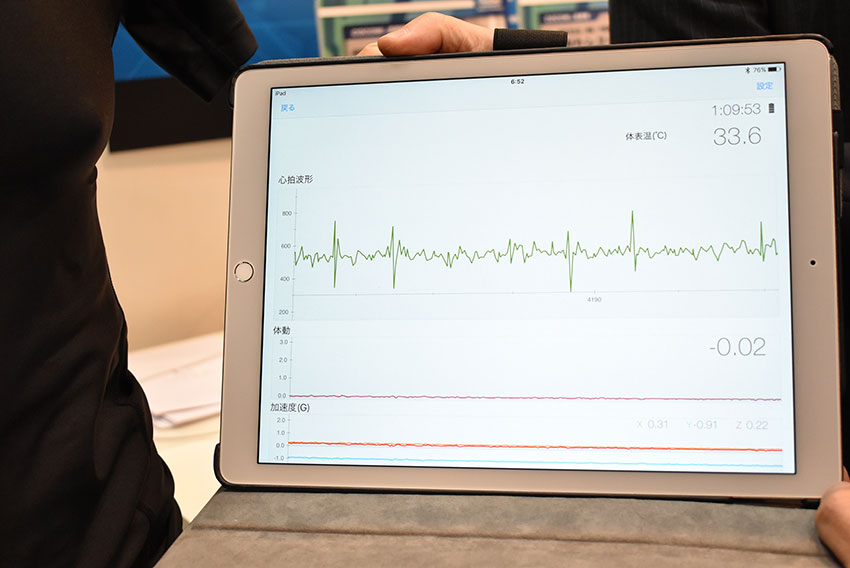

センサーデバイスに収集された心拍数のデータは、無線通信によりスマホやタブレットなどで「心電図」としてモニタリングすることが可能だ。

東洋紡とユニオンツール(前述のセンサーデバイスを開発)は、本年1月に居眠り運転検知システムを発表し、実証実験を開始した。

これは、COCOMIが収集した心拍周期のデータから、眠気を検知するアルゴリズムを活用して、ドライバーにアラームで通知するというものだ。

また、このデバイスは加速度センサーと体表温度を計測するセンサーも搭載されている。

そのため、たとえば加速度センサーから、装着した人が立っているのか、座っているのかなどの情報もわかる。これらのデータもあわせて利用することで、介護における「見守りシステム」など様々な応用例が展開されている。

産総研グループによるFHE技術

産総研は、様々なパートナー企業とFHEの開発を行っている。写真は、医療・製造業など様々な分野の機器メーカーであるウシオ電機のブースだ。

同社は、フレキシブルな基板の上に微細な回路をプリントする製法の技術を開発している。写真の右にあるのは、前述した皮膚(手)などに貼りつけるセンサーのイメージ図だ。

このブースでは、産総研が布に電極をプリントする技術を提案していた。電灯の黒い長方形の部分(中央にAISTと書かれている)は、銀のインクで布の上に印字されている。

これが電極の役割を担い、触れると電灯が消えるようになっている(裏側には配線があり、電灯につながっている)。

これは、「スクリーンオフセット」という技術で可能になる。

従来、「スクリーン印刷」という、孔版印刷の一種である方法が、エレクトロニクスの分野でも活用されてきた。

スクリーン印刷とは、メッシュ孔を通して対象物にインクを刷りつける方法だ。しかしこの方法では、インクのダレが生じたり線が太くなったり、微細構造をつくるうえでは問題もあった。

特に、今回のような布に印字する場合は、スクリーン印刷では布の裏側にインクが染み出してしまうため、コンデンサーにならない。

そこで、スクリーンオフセットでは、一度ブランケットにインクを刷りつけ、それを対象物に転写する。これにより、前述の問題が解決され、今回の布の印字においては、表だけに電極を製膜することができる。

しかし、用途によっては、電子回路そのものをフレキシブルにする方法には限界があるという場合もある。

そこで、産総研では、電子回路を改良するのではなく、基板全体として、電子回路に応力がかからないような構造を作成するという研究も進めている。

スマートコンタクトの開発に取り組む、ベンチャー企業ユニバーサルビュー

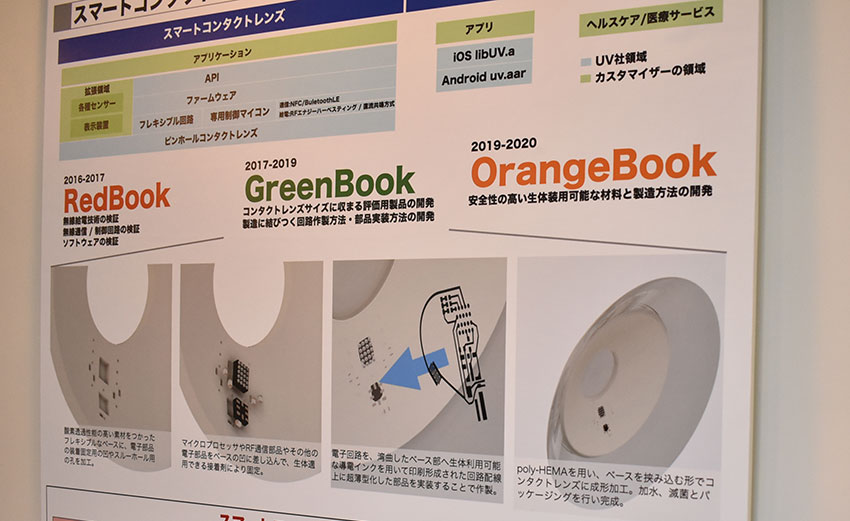

機能性コンタクトの開発を手掛けるユニバーサルビューは、産総研と共同で、コンタクトからデータを収集し、医療に活用するスマートコンタクトの開発に取り組んでいる。

スマートコンタクトと言えば、2014年にGoogleが開発し、5年以内に実用化するとして注目を集めた。

これは、糖尿病患者向けに、涙に含まれる糖の数値を知ることで、針を刺さずに自動的に血糖値監視ができるソリューションとして登場した技術だ。

涙に含まれる糖の値から血糖値監視ができるため、コンタクトからそのデータを収集し、無線通信でスマートフォンなどに送り、モニタリングしたり、医療機関と共有したりするというものだ。

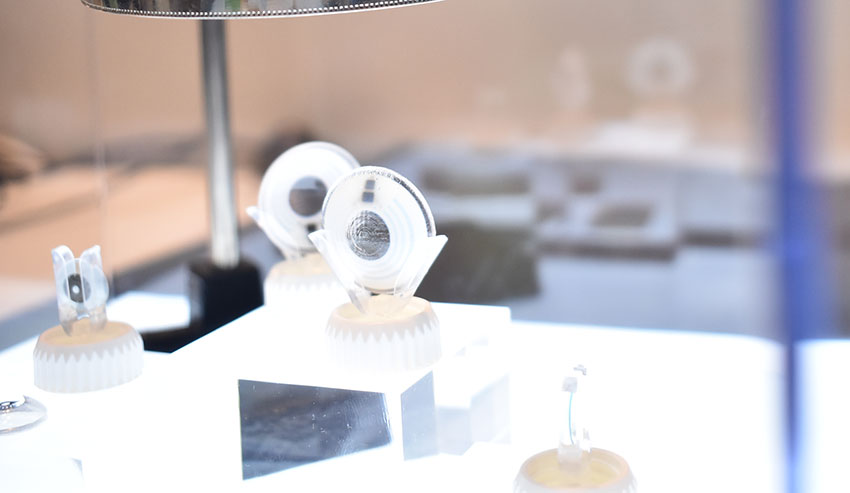

ユニバーサルビューは、機能性コンタクトとして、オルソケラトロジーレンズ「プレスオーコレクト」を実用化している。

これは、寝ている間につけることで角膜が矯正され、翌日は裸眼で過ごせるようになるというものだ(角膜の矯正が維持されている間)。既に、300件以上の医療機関で採用されているという。

また、近視、遠視、老眼など関係なく、それをつければ遠くでも近くでも見えやすくなるという度数を持たないコンタクトレンズ「ピンホールコンタクト」も開発中で、2020年までの実用化を目指している。

このような機能性コンタクトの技術を持つ同社は、昨年よりスマートコンタクトの開発に着手。2020年までの実用化を目指すという。

なお、同社はデータを取得するための基本技術をプラットフォームとして提供し、その次の上位のアプリケーションはオープンにしていきたいとのことだ。

右下:オルソケラトロジーレンズ「プレスオーコレクト」

スマートコンタクトから収集したデータは、その電子回路からNFCでスマートフォンに送る。

また、電子回路における電力の供給は、NFCや直流共鳴方式などのワイヤレス給電によって実現するという。そのための技術も目途が立っているということだ。

「自分を見る」メガネ、JINS MEME

JINS MEME(ミーム)は、そのメガネに搭載されたセンサーから、まばたきや視線の移動、身体の向きなどのデータを収集し、Bluetoothと連携したスマートフォンのアプリで可視化できるIoT製品だ。

たとえば、まばたきのデータから、「集中しているのか、していないのか」という状態が可視化できるため、企業が社員の集中力を高めるための環境づくりなどに活用されている。

同展示会では、そのデモとしてデスクまわりの環境が用意され、ブースに来た人が自分の集中力をアプリで確認することができた。

このようなソリューションを可能にするのも、センサー技術だ。MEMEは、鼻に触れている2点の鼻パッドと、眉間部分の3点からなる電位センサーで、まばたきなどのデータを取得する。

また、つるの部分には6軸の加速度・ジャイロセンサーが搭載され、重力方向に対する身体のズレを計測できる。

なお、MEMEについては以前に取材し、下記で詳しく紹介している。

まとめ

今回、WORLD OF IOTを通じて、スマートヘルスに貢献する様々なセンサー技術を見てきた。

IoTの取り組みにおいては、「どうやってデータをとってくるか」というレイヤーはとても重要だ。

しかし、闇雲にセンサーをつけてデータを取ろうとしては、それが逆に何かを阻害したり、ユーザーに不快感を与えたりして、広がっていかないことが懸念される。

特にヘルスケアの領域においては、人が装着していて不快感を与えない使いやすさや生体との親和性など、さまざまなことを考慮する必要があるのだ。

今後も、スマートヘルスに貢献するセンサー技術の動向をウォッチしていきたい。

WORLD OF IOTレポート第2弾はこちら↓

【関連リンク】

・インターネット協会(IAJapan)

・東洋紡(TOYOBO)

・ユニオンツール(UNION TOOL)

・産総研(AIST)

・ウシオ電機(USHIO)

・ユニバーサルビュー(Universal View)

・ジンズ(JINS)

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。