PLMの”グランドデザイン”を模索する世界の潮流

PLMのトピック紹介では、PTCジャパン株式会社 ソリューション戦略企画室 ディレクター・フェロー 後藤智氏が登壇した。

後藤氏によると、LiveWorx18ではPLMの定義を再度振り返り、新しいグランドデザインを模索する内容が多く見られたという。

その中で、後藤氏は製品ライフサイクルの「クローズドループ」を強調した。クローズドループとは、製品のライフサイクルにおいては、設計・開発・保守・廃棄・リサイクルというように一連のフローがあるが、それがぐるっと1周して円環として閉じていなければならないという意味だ。

つまり、製品が市場に出て顧客の元に渡ったあともデータを集め、それが再度、企画・設計といった上流のプロセスに戻されなければならないということだ。それは、PTCがこれまでも重視してきた概念だというが、IoTによって遂にそれが実現でき、「本当の意味でループになる」と後藤氏は説明した。

また、デジタルツインにおいては、IoTでフィジカルのデータを集めるだけではなく、デジタルからフィジカルにいかにフィードバックするかが大事であり、その際に重要な役割を担うのがARだと後藤氏は述べた。

「PLM基盤でCADデータがしっかりそろっているということは、(デジタルツインにおいて)デジタル空間がレディになるということ」(後藤氏)。それを自在に効果的に活用するのがARであり、「PLMとARは親和性がいい」と後藤氏は指摘した。この点が、LiveWorx18でとくに後藤氏が共感を抱いたポイントの一つだという。

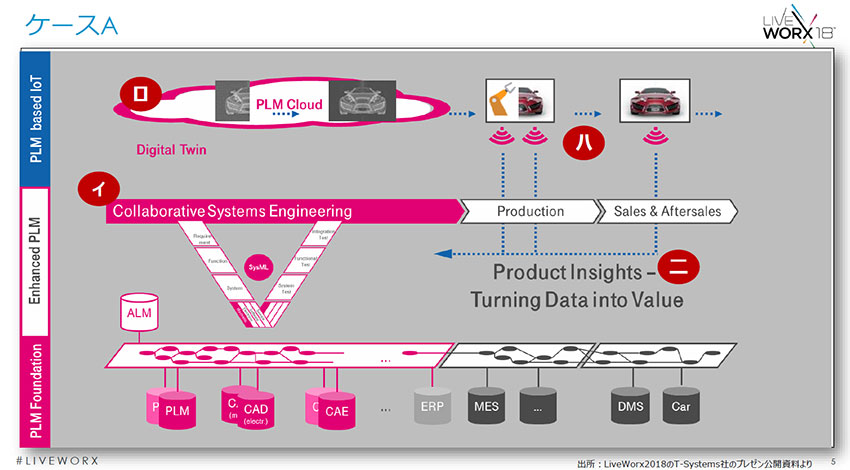

後藤氏は、LiveWorx18でプレゼンしたT-Systems社の公開資料をもとに、「PLMは3階層になっている」ことを説明した。

最下層には、PLM、CAD、CAE、ERP、MES、プロダクトといったバリューチェーンにおける各プロセスのシステムがある。その上にそれらを統合するシステムがあり、最上層にはすべてのデータが集まったクラウドの層、つまりデジタルツインがある。

重要なのは、IoT時代においては、右の方にあるフィジカルなデータ(プロダクトやアフターセールスのデータ)もプラットフォームの中に吸収され、上流(図の左)へと戻っていくということだ。

他にもこうしたPLMを再定義するようなプレゼンが、各社で見られたという。

アメリカの大手家電メーカーであるWHIRLPOOLでは、IoT時代において、陳腐化している製品開発システムの考え方を焼き直そうと、PLMのグランドデザインを行う国際チームをつくり、活動しているという。

ドイツの大手トラックメーカであるManにおいても、トラックのデジタルツインはどうあるべきか、新たなグランドデザインを構想しているという。その際に、エクセルや各種カスタマイズされたパッケージソフト、複数種のCADといった混在したレガシーシステム一つにすべてまとめるのか、ということが一つの論争となっている。

そこで、IoTプラットフォームなど上位のシステムで吸収し、必要な時に必要なデータが取り出せるしくみが現実的ではないか、といった議論があると後藤氏は紹介した。

次ページ:IoT・ARを活用した”スマート工場”のデモ展示とThingWorx新機能

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。